Der Krimi im Bildschirmformat boomt. Dietrich Leder, der viele Jahre für die „Medienkorrespondenz“ über das Fernsehen schrieb, ehe dieses zweiwöchentliche Periodikum im Dezember 2021 eingestellt wurde, nimmt sich jeden Monat eine Erscheinung des laufenden Krimi-Programms vor und seziert, wie es die Darsteller der Pathologinnen und Pathologen in den Serien versprechen.

Buch, Film, Serie – ein Vergleich

Als die Serie „Presumed Innocent“ (Aus Mangel an Beweisen) weltweit von Apple TV+ am 12. Juni 2024 mit den ersten beiden Folgen gestartet wurde, gewann sie rasch eine stabile und für diesen Streamingdienst große Zuschauerschaft, die zudem mit einer gewissen Spannung auf die jeweils neue Folge wartete. Woche für Woche und immer am Mittwoch wurde je eine weitere ins Netz gestellt. Die achte und letzte der zwischen 42 und 50 Minuten langen Folgen war erstmals am 24. Juli aufrufbar.

Es ist bemerkenswert, dass sich die Streamingdienste mittlerweile einer konsekutiven Präsentation von neuen Serien bedienen, statt – wie früher – gleich alle Folgen auf einen Schlag zur Ansicht bereit zu stellen. Die Präsentation von Fülle wurde also durch eine der steten Folge ersetzt, wie sie das lineare Fernsehen (und vorher das Zeitungsfeuilleton) ausgeprägt und vorgemacht hat. Deren Vorteil besteht darin, dass sich zwischen den einzelnen Folgen über den Zeitraum einer Woche, der zwischen den Veröffentlichungsterminen liegt, die Spannung verstärkt, die sich am Ende jeder Folge durch Cliffhanger, aber auch durch die grundsätzliche Rätseldramaturgie der Serie aufbaut. Die Streamingdienste ähneln sich so stärker den klassischen Fernsehsendern an, was ja zudem auch durch die verstärkte Integration von Sportangeboten geschieht, die sie live von großen Ereignissen übertragen. Umgekehrt haben die Fernsehsender über ihre Mediatheken die Angebotsformen der Streamer übernommen.

Bei „Presumed Innocent“ funktionierte die wöchentliche Ausstrahlung im Juni und Juli wohl bestens, denn Apple TV+ meldete, kaum war die letzte Folge online gestellt, dass man die Serie prolongieren werde. Es wurde eine zweite Staffel bei David E. Kelley in Auftrag gegeben, der auch die erste entwickelt und produziert hatte. Kelley, gelernter Anwalt, hat sich seit vielen Jahren auf Anwaltsserien spezialisiert. So war er für langlaufende Erfolgsserien wie „The Practice“ (1997-2004), „Ally McBeal“ (1897-2002) oder „Boston Legal“ (2004-2008) verantwortlich. Zuletzt hatte er für Netflix nach Romanen von Michael Conelly die zunächst auf zwei Staffeln angelegte Serie „The Lincoln Lawyer“ entwickelt; eine dritte Staffel ist in Produktion.

Auch „Presumed Innocent“ ist eine Anwaltsserie. Doch anders als in den erwähnten steht hier keine Verteidigerin oder Verteidiger im Mittelpunkt, sondern deren klassischer Kontrahent im US-Recht – ein leitender Staatsanwalt, der die Anlage in Strafprozessen vetritt. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman von Scott Turow, der 1987 veröffentlicht wurde. (Die deutsche Übersetzung von Christa S. Seibicke erschien ein Jahre darauf als Hardcover bei Droemer Knaur.) Turow hatte zuvor acht Jahre als Staatsanwalt in Chicago gearbeitet, seinen Roman aber in der fiktiven US-Großstadt Kindle angesiedelt. (Der gleichnamige E-Book-Reader wurde erst Jahre später, genau gesagt: 2007, von Amazon herausgebracht.) Im fiktiven Kindle, das allerdings viele strukturelle Ähnlichkeiten zu Chicago aufweist, spielte denn auch die erste Verfilmung des Romans, die der Regisseur Alan J. Pakula 1990 unter dem Titel des Buches in die Kinos brachte. Die mehr als 30 Jahre später von David E. Kelley produzierte Serie ist ausdrücklich in Chicago angesiedelt. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn auf Apple TV+ eine Serie liefe, die dort spielte wie ein Produkt der Konkurrenz (Amazon Prime) heisst.

Film

Serie

Der Roman wie der Kinofilm wie auch die Serie haben selbstverständlich vieles gemeinsam. Spannend ist aber, worin sie sich unterscheiden. Beginnen wir mit dem Gemeinsamen, dem Plot: Rozat „Rusty“ Sabich ist Mitte der 1980er-Jahre der wichtigste Mann im Team des District Attorney der Stadt, Raymond Horgan, dem bei der Wiederwahl in Nico Della Guardia ein gefährlicher Konkurrent erwachsen ist. Mitten im Wahlkampf wird eine Staatsanwältin aus Horgans Team brutal ermordet aufgefunden. Die Umstände lassen zunächst auf eine Sexualstraftat schließen. Doch bald stellt sich heraus, dass mehrere Kollegen mit der Kollegin ein Verhältnis hatten, unter ihnen auch Horgan und vor allem Sabich, der die Beziehung geheim hielt, nicht zuletzt vor seiner Ehefrau, die aber dann doch bald Bescheid wusste. Als Horgan ausgerechnet Sabich mit der Aufklärung des Falls betraut, hätte dieser aus der Gefahr eines Interessenkonflikts ablehnen müssen. Doch Sabich schweigt und muss nun in einem Fall ermitteln, in dem er viel stärker involviert ist, als es zunächst scheint. Seine Lage spitzt sich zu, als Della Guardia die Wahl gewinnt und ihm nicht nur den Fall wegnimmt, sondern ihn wegen aufgetauchter Verdachtselemente sogar des Mordes an der Geliebten anklagt. Dieser Prozess mit seinen für ein courtroom drama typischen Wendungen steht im Mittelpunkt des Romans und beider Verfilmungen.

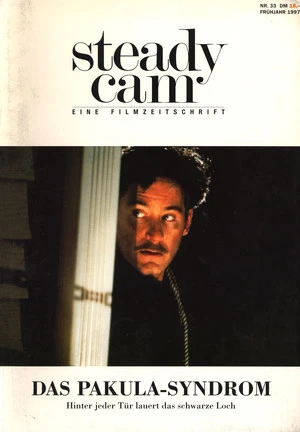

Nun ist der Reiz dieser Umkehrung, dass ein Ankläger selbst angeklagt wird, so neu nicht, als dass er länger vorhält. (Das Muster dafür ist ja die Geschichte von Ödipus, der die Tat, die er selbst beging, aufklären will, und man kennt es auch aus der Tragikomödie jenes Richters, der die Tat, über die er zu Gericht sitzt, selbst begangen hat, wie sie Heinrich von Kleist 1808 in seinem Theaterstück „Der zerbrochene Krug“ geschildert hat.) Deshalb hat schon Buch-Turow diesen Plot mit weiteren Ingredienzien zur Dramatisierung angereichert. Dazu gehört der Kontext jener Wahl, der sich jeder District Attorney in den USA zu stellen hat. Durch sie und den vorhergehenden Wahlkampf wird die Justiz politisiert, und öffnen sich Strafverfahren für politischen Opportunismus und Korruption. Ein Plot-Element, das nicht zuletzt aus dem Paranoia-Kino der 1970er-Jahre bekannt ist, für das der Regisseur Alan J. Pakula ja einige der wichtigsten Filme beigesteuert hat: „Klute“ (1971), „The Parallax View“ (1974) und „All the President’s Men“ (1976). Näheres zu diesen Filmen und Pakula kann man dem Heft 33 der wunderbaren Film-Zeitschrift Steadycam von Milan Pavlovic entnehmen, das unter dem Titel „Das Pakula-Syndrom“ im Frühjahr 1997 erschien.

Dazu gehört das Privatleben des Staatsanwalts, dessen Ehefrau ja bereits von der Affäre wusste, und dessen Kind (in Buch und Film) oder dessen beiden Kinder (Serie) durch den Prozess von ihr und den Details erfahren; wie sich das Idealbild einer unabhängigen Justiz von der Wirklichkeit einer politisch mitbestimmten Praxis unterscheidet, erweist sich auch das Bild der glücklichen Vorort-Familie des Staatsanwalts als ein Trug. Als reichte das nicht, beruht der letzte entscheidende Twist auf einem zufälligen Fund bei Arbeit im Vorgarten! Selbstverständlich ist auch das ein Plot-Element, das nicht unbekannt ist. Im Gegenteil: Überraschend wäre es ja mal, wenn es in den Vororten so etwas wie ein bescheidenes Glück jenseits von perfekt getrimmten Rasenflächen gäbe!

Der wichtigste Unterschied zwischen Roman, Kinofilm und Serie besteht in der Erzählperspektive. Der Roman wird aus der Ich-Perspektive von Sabich erzählt. Das hat für den Autor Turow den Vorteil, dass er die Affäre zwischen der deutlich jüngeren Staatsanwältin und dem um mindestens 20 Jahr älteren Erzähler selbstverständlicher in die fortlaufende Geschichte einbauen kann. Der Ich-Erzähler erinnert sich an sie halt, mal durch Assoziationen, mal durch Fragen ausgelöst, so wie es die Geschichte braucht. Diese Konstruktion erlaubt Turow am Ende den diversen Wendungen den Plot noch einmal radikal weiterzudrehen, als es sich Kinofilm und Serie getraut haben. Denn Ich-Erzähler können Tatbestände verschleiern, Dinge verschweigen, die sie belasten, und sie dürfen lügen.

Das hat als erste Agatha Christie in ihrem Roman „The Murder of Roger Akroyd“ (1926) ausprobiert, der von einem Mann erzählt wird, der sich am Ende überraschend als Täter zu erkennen gibt und also nicht nur alle Figuren des Romans, sondern auch dessen Leserinnen und Leser über weite Strecke belogen hat. Agatha Christie, die doch viele Romane als whodunit anlegte, hat also früh gegen eine von dessen eisernen Regeln verstoßen, indem sie einen unzuverässigen Ich-Erzähler inthonisierte.

Auf diese Ich-Perspektive haben Kinofilm und Serie weitgehend verzichtet. Im Kinofilm von Pakula meldet sich Sabich immerhin zu Beginn und am Ende aus dem Off zu Wort; aber dabei bleibt es. So werden im Kinofilm subjektive Momente etwas umständlich als Erinnerungen eingeführt. So wird die Affäre über zwei längere Rückblenden erzählt. Die Serie, die auf jewede Off-Erzählung verzichtet, verteilt diese Erinnerungen viel stärker über die gesamte Erzählzeit von etwa 330 Minuten. Summarisch gesagt: Die Erzählhaltung von Kinofilm und Serie ist die eines auktorialen Erzählers, der die Ereignisse fast ausschließlich über die Perspektive der Hauptfigur des Staatsanwalts folgt. Die Perspektiven anderer Figuren werden nur dann angedeutet, wenn sie diesem begegnen oder sich diesem offenbaren. Diese zwar nicht-allwissende, aber stets objektivierende Erzählweise von Kinofilm und Serie verbietet den letzten Twist, den der Roman mehr als andeutet.

Das geschieht vielleicht aus einer gewissen Furcht heraus, dass eine subjektive und damit latent unzuverlässige Erzählweise filmisch immer noch als Irritation gilt. Und das, obgleich diese ein Erkennungszeichen vieler Produktionen des film noir der 1940er Jahre war, dessen Mittel (Bilder, Farbgebung, Musik oder Besetzung) sich Kinofilme wie Serie heutzutage gerne bedienen. Um nur auf einen Verweis einzugehen: Harrison Ford hatte acht Jahre zuvor im Kinofilm „Blade Runner“, der den film noir ins Science-Fiction-Genre übertragen hatte, die Hauptrolle eines (latent an sich zweifelnden) Ermittlers gespielt; anlässlich dessen Schnittfassungen wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob eine Ich-Erzählung aus dem Off sinnvoll ist oder nicht. (Dazu hat sich früh entschieden Frank Schnelle in seinem Buch „Ridley Scott’s Blade Runner“ geäußert, das 1997 herauskam.)

Ein weiterer Unterschied zwischen Roman, Kinofilm und Serie besteht in der dann doch nicht ganz unwichtigen Antwort auf die zentrale Frage, wer denn nun die Staatsanwältin wirklich umgebracht hat. Der Prozess – Achtung Spoiler – endet bei allen drei mit einem Freispruch für Staatsanwalt Sabich. Ein Freispruch, der auch der Tricks und der Rabulistik der Verteidigung des Staatsanwalts verdankt. (Anders als im Roman und Kinofilm übernimmt in der Serie der abgewählte District Attorney die Rolle des Starverteidigers.) Der Fall selbst bleibt während der Erzählzeit ungeklärt, bis Sabich bei der Gartenarbeit zufällig das Tatwerkzeug entdeckt. Im Kinofilm gesteht am Ende die Ehefrau den Mord und die unglaubliche Vertuschungsaktion. In der Serie ist es vollkommen überraschend die Tochter, die den Vater vom Bann der Geliebten befreien wollte. Im Roman deutet alles auf die Ehefrau hin, ehe der Ich-Erzähler andeutet, dass er alles so drehte, dass als letzte (Not-)Lösung die Ehefrau der Tat verdächtig werden sollte.

Gemeinsam ist allen drei eine gewisse Stereotypie, was die Nebenfiguren betrifft, denen kein Eigenleben gestattet wird, ob es sich um den Ankläger im Prozess gegen Sabich handelt oder um den leitenden Forensiker. Auch andere Figuren wie der abgelöste District Attorney oder die leitenden Kriminalbeamten gleichen sich bis in die Statur und die Gestik hinein. Aus dem Richter des Kinofilms wurde in der Serie eine Richterin, denen gemeinsam ist, dass sie der schwarzen Community der Stadt entstammen. Jake Gyllenhaal als Sabich der Serie ist als Figur deutlich düsterer angelegt als die, die Harrison Ford im Kinofilm spielt. Der größte Unterschied besteht in der Besetzung der Staatsanwältin Carolyne Polhemus, deren Ermordung die Geschichte erst auslöst.

Jake Gyllenhaal and Renate Reinsve – rechtes Bild: Harrison Ford und Greta Scacci

Greta Scacci, die sie im Kinofilm spielt, erscheint durchgehend als eine femme fatale, die so lange die Männer becirct, bis sie erreicht, was sie beruflich will; ihre Beziehung zu Sabich beendet sie innerhalb von wenigen Filmsekunden, als sie erkennen muss, dass er in ihrem komplizierten Karrierespiel die ihm zugedachte Rolle nicht einnehmen will. Sonst wird nur wenig erwähnt, etwa dass sie verheiratet war. In den wenigen Einstellungen, in denen Greta Scacci zu sehen ist, schaut sie betörend einen Mann an oder schmiegt sich an diesen, bekleidet oder unbekleidet. Ihr Tod wie die Tatsache, dass sie umgebracht wurde, rührt keinen Menschen, als hätte sie alle so behandelt wie die Herren in der Staatsanwaltschaft, in der sie unbedingt aufsteigen will. Schlimmer noch, ihre Ermordung durch die Ehefrau (oder durch Sabich selbst) erscheinen wie eine Befreiungsakt, mit der Sabich (oder er sich selbst) vom Bann löst, mit dem die Ermordete ihn belegte. Dieser Bann zeigt sich einzig und allein in den Blicken, die sie Sabich vor und während ihrer Beziehung zuwirft, und der Weise, wie sie sich und ihren Körper ihm gegenüber zeigt.

In der Serie spielt Renate Reinsve diese Staatsanwältin deutlich zurückhaltender, was den sex appeal angeht. Dafür ist sie in den Rückblenden häufiger bei ihrer Arbeit zu sehen. Dass sie diese professionell verrichtet, scheint Sabich eher anzuziehen als etwa ihre sexuelle Ausstrahlung. In der Serie war Carolyn Polhemus nicht nur verheiratet, sondern hatte auch einen Sohn aus erster Ehe, der beim Vater lebt und durch sein Verhalten – er beobachtet seine Mutter in ihrem Privatleben – das Geschehen mal vorwärtstreibt, mal bremst. Ihre Beziehung zu Sabich ist eine unter mehreren, die ihr möglich sind. Eine amour fou ist sie in der Serie allein bei Sabich, der sich bald auf sie fixiert und jede Zurückweisung als eine Katastrophe empfindet. Aus dieser Gefühlslage heraus erscheint es, je weiter die Serie fortschreitet, als wahrscheinlich, dass Sabich die Geliebte ermordet hat und anschließend alles so drapierte, dass er sich mit juristischen Tricks aus der Affäre ziehen kann.

Um so überraschender dann, als seine Tochter die Tat gesteht. Auch sie will durch den Mord den Bann, in den ihr Vater geraten ist, brechen. Ein Bann, den in der Darstellungsweise der Serie sich der Vater selbst auferlegt hat. Zu denken auch, dass dieses Geständnis in der zweiten Staffel widerrufen wird, und die Erzählkonstruktion somit die Prolongation erzwingen wollte.

** **

Dietrich Leder – Seine Kolumne bei uns:

Folge 1: Zur Tatort-Kommissarin Martina Bönisch (Anja Schudt)

Folge 2: „Der Kommissar“ – Mehr Retro ist kaum vorstellbar

Folge 3: Aus dem Streaming-Dschungel

Folge 4: Der Tod der Kommissarinnen

Folge 5: Erzählkonventionen

Folge 6: Die Erzählfäden von Michael Connelly

Crime im TV (7): „We Own This City“

Crime im TV (8): „Schimanski“ machen

Crime im TV (9): Zur Serie „Berlin Babylon“ und zu den Romanen von Volker Kutscher

Crime im TV (10): Retro im „Tatort“

Crime im TV (11): Friedrich Dürrenmatt

Crime im TV (12): Influencer als Thema im Fernsehkrimi

Crime im TV (13): Der Tatort als Polithriller?

Crime im TV (14): Kommissar Van der Valk

Crime im TV (15): Wie ein faules Ei dem anderen: Plots wie mit KI

Crime im TV (16): Kommissar Maigret: Da schlummert ein Schatz in den Archiven

Crime im TV (17): Michael Connolly und die Transformationen seiner Serien-Figur Mickey Haller

Crime im TV (18): Die Figur Sörensen als komplettes Medienpaket

Crime im TV (19): Die Pathologie als Element – bei Dominik Graf, Borowski und in Stuttgart

Crime im TV (20): „Landkrimi“ von und mit Karl Markowitz – alles andere als Postkarte

Crime im TV (21): Zum „Tatort: Reifezeugnis“ (1977) und den Nacktszenen mit „Nastassja Kinski“

Crime im TV (22): Zur Ähnlichkeit von Krimiserien – »Criminal Record« geht einen eigenen Weg

Crime im TV (23): Tom Ripley – »Mr. Ripley« –, eine talentierte Filmfigur mit vielen Facetten

Crime im TV (24): Ufos und Aliens: Nicht ganz von dieser Welt … aber auch nicht aus Bielefeld …

Crime im TV (25): Serie »Eric« bei Netflix: In mehrfacher Hinsicht wirklich bestechend