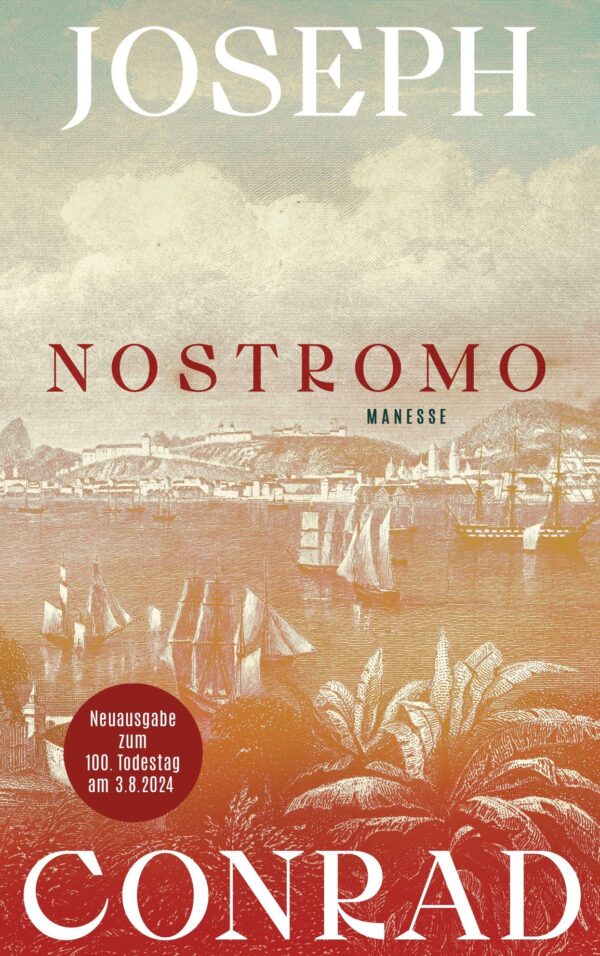

Großartiges Beispiel für hochkomplexes, modernes Erzählen

Thomas Wörtche zum Roman »Nostromo« aus dem Jahr 1904

Joseph Conrad: Nostromo (Nostromo. A Tale of the Seaboard, 1904). Neuübersetzung aus dem Englischen von Gisbert und Julian Haefs. Nachwort von Robert Menasse. Manesse Verlag, München 2024. 553 Seiten, 38 Euro.

„Nostromo“ ist, wenn ich es richtig sehe, der achte Roman von Joseph Conrad. Er ist wie fast alle seine Romane schwer zu kategorisieren, was notfalls gegen die Kategorien spricht. Er spielt in einem fiktiven südamerikanischen Land, Costaguana, dort in der Provinz Sulaco, in der gleichnamigen Hafenstadt am Golfo Plácido. Dort, in den Bergen, befindet sich die ungeheuer ertragreiche Silbermine von San Tomé, die einen englischen Konzessionär und us-amerikanische Investoren mit fundamentalchristlichem Background hat. Um diese Silbermine dreht sich alles. Sie ist Garant für Wohlstand und Reichtum des ganzen Staates, und sie ist der Zankapfel und Objekt aller politischen und wirtschaftlichen Begierden. Egal, welche Regierung oder welcher Tyrann gerade an der Macht ist – und diese Verhältnisse wechseln regelmäßig -, alle brauchen und wollen das Silber von San Tomé. Den Technokraten ist das relativ egal – die Eisenbahnbetreiber und die Eigner der Schifffahrt sind Briten, Italiener und Basken stellen die qualifizierte Arbeiterschaft – das Land ist auch Rückzugsort für ausgewanderte Garibalidisten, die immer noch den Traum von Klassenkampf und gerechter Revolution träumen. Die indigene Bevölkerung und die Nachkommen der schwarzen Sklaven verrichten die niederen Dienste, in und außerhalb der Silberminen. Die heimischen Oligarchen haben meist spanischen Vorfahren und sehen sich als Elite, während die katholische Kirche schon Anzeichen der späteren „Befreiungstheologie“ zeigt. Und natürlich darf auch ein waschechter Bandit mit seinen Halsabschneiderbande nicht fehlen. Im Grunde ist das Set-Up von „Nostromo“ ein klassischer Italo-Revolutionswestern (ob Sergio Leone oder Sergio Corbucci „Nostromo“ gekannt haben? Ridley Scott und James Cameron auf jeden Fall: Die Raumschiffe in „Alien“ und „Aliens“ heißen „Nostromo“ und „Sulaco“), inklusive Action und bizarrer Figuren.

Die titelgebende Figur allerdings scheint unkonventionellerweise erst einmal randständig. Es ist der Genueser Gian´ Battista, genannt Nostromo, was wiederum die Kurzform von „Nostro Uomo“, also „unser Mann“ ist. Er ist der Capataz de Cargadores, der Vormann der Hafenarbeiter, als solcher Angestellter der (englischen) Schifffahrtsgesellschaft OSN und deren Kapitän Mitchell. Nostromo ist nützlich, weil kräftig und selbstbewusst, brutal, wenn es sein muss oder soll, und vor allem loyal zu den Hierarchen von Sulaco. Aber das alles erfahren wir peu à peu, denn zunächst ist Nostromo nur eine Figur in einem ganzen Panorama von Leuten, deren Biografien, Geschichte, Dispositionen, Gedanken und Gefühle Conrad penibel seziert, und die allesamt im Verlauf des Romans um Nuance nach Nuance erfasst werden. Der schwärmerische Salonrevolutionär, Dandy und Snob Decoud, die Minenbesitzer Charles und Emilia Gould, der alte italienische Revolutionär Giorgio Viola, dessen Ehefrau Teresa und deren beider Töchter Linda und Giselle, der opake Arzt Monygham, der Nestor von Sulaco, Don José Avellanos und seine schöne Tochter Antonia … Eine lange Strecke scheint „Nostromo“ ein Roman ohne Held, aber mit vielen Hauptfiguren zu sein. Wobei „Held“ sowieso der falsche Ausdruck ist. Zum „Helden“ wird er erst, wenn er aus seiner Rolle als treuer Erfüllungsgehilfe der Nomenklatura von Sulaco ausbricht. Nicht als revolutionärer Akt, aber durchaus der Tatsache bewusst, dass er funktionalisiert und ausgenutzt wurde. Als mal wieder ein Bürgerkrieg ausbricht, soll er nämlich eine riesige Lieferung aus der Silbermine außer Reichweite schaffen. Allerdings sinkt der Leichter, mit dem er das Silber transportiert – und so versteckt er es auf einer unbewohnten Insel im Golf, und widerspricht nicht der Annahme, der Schatz sei im Meer versunken. Daraufhin wird er „langsam reich“.

Ein Pivot- und Schlüsselbegriff des Romans ist das „materielle Interesse“, das alle beteiligten Parteien, zugegebenermaßen oder klammheimlich haben. Von diesem „materiellen Interesse“ leiten sich so ziemliche alle Handlungen und vor allem alle politischen Interessen ab. „Materielle Interessen“ definieren den Kolonialismus und Imperialismus, letztendlich auch den ubiquitären Rassismus der Zeit. All das sieht Joseph Conrad glasklar und beschreibt es bis ins Detail. In seinem klugen Nachwort geht Robert Menasse noch weiter: Conrad sehe aber auch, dass befreiungsnationalistische Bewegungen genau die gleichen „materiellen Interessen“ haben, sie nur anders legitimieren. Chinua Achebe hatte Conrad im Zusammenhang von „Herz der Finsternis“ einen „bloody racist“ genannt – und tatsächlich könnte man von einem heutigen „woken“ point-of-view aus, genug Belege dafür finden, wie Conrad die indigene und schwarze Bevölkerung darstellt (glücklicherweise haben sich die Übersetzer Gisbert und Julian Haefs dafür entschieden, den damaligen Sprachgebrauch nicht à la mode anzugleichen; überhaupt ist die Übersetzung brillant), aber Conrads skeptischer Blick auf homo sapiens ist dennoch bedeutend weiter, klarer oder „fortschrittlicher“ als der seiner Zeitgenossen, Kipling etwa, Rider Haggard, Conan Dolye oder auch John Buchan.

Unbestreitbar modern aber ist die Erzählweise Conrads. Virtuos verschachtelt er Zeitebenen, wechselt die Perspektiven, switcht von personalem zu auktorialem Erzählen, springt von Introspektion zu Deskription und zurück, kultiviert eine staubtrockene Komik, betreibt eine Art Psychoanalyse seiner Figuren und spielt mit dem Rezeptionsverhalten des Lesepublikums – kaum baut er die Möglichkeit zu identifikatorischem Lesen auf, zerschlägt er diese Option sofort wieder. Und wer sagt, dass die Gedankengänge seiner Figuren immer nachvollziehbar sein müssten? Seine Prädikationen muten oft paradox an, bis er das Paradoxe überraschend auflöst: „Die Leute hielten ihn für zynisch und griesgrämig. Tatsächlich machte es sein Wesen aus, dass er leidenschaftlich sein konnte und vom Temperament her schüchtern war. Ihm fehlte die geschliffene Fühllosigkeit des Weltmanns, die Fühllosigkeit, der die bequeme Nachsicht sich selbst und anderen gegenüber entspringt; die Nachsicht, die von wahrer Sympathie und menschlicher Anteilnahme so weit entfernt ist wie ein Pol vom anderen. Diesem Mangel an Fühllosigkeit waren seine hämische Geisterhaltung und seine bissigen Reden zuzuschreiben.“

Gemeint ist hier der viel und oft gescholtene Dr. Monygham, bis zu dieser Stelle auf Seite 479 ein rechtes Ekelpaket. Aber die wahren, weil subtilen Ekelpakete sind die anderen. Und so dreht und verdreht Conrad Positionen, Sympathien, soziale Kompetenzen und überhaupt das menschliche Wesen – auf einem Bierdeckel zusagen.

Am Ende des Romans haben fast alle verloren: Psychisch, physisch, moralisch. Nur die „materiellen Interessen“ haben sich durchgesetzt – die San Tomé Mine liefert weiter Silber, das Leben in Sulaco geht weiter, der „Fortschritt“ ist eingezogen, gleichgültig und blind gegenüber den Menschenschicksalen, im Positiven wie im Negativen.

Robert Menasse lobt die Qualität Conrads, „im Trivialen das Existenzielle zu sehen, und im Außergewöhnlichen (dem Abenteuerlichen) noch das Gewöhnliche, um nicht zu sagen, die Primitivität der Menschennatur“. Ich bin mir nicht sicher, ob Conrads Illusionslosigkeit sich auf die Diagnose „Primitivität“ festschreiben lässt. Später schreibt Menasse von der „existenziellen Absurdität“, die Conrad in die Nähe von Camus rückt. Oder Camus in die Nähe von Conrad. Das ist überzeugend.

Anyway, „Nostromo“ ist ein großartiges Beispiel dafür, dass hochkomplexes, modernes Erzählen mit Handlung und sogar mit Plot (auch wenn man hier eher von Protoplot sprechen könnte) absolut vereinbar ist. Seltsamerweise scheint man das bei Conrad eher zu akzeptieren, aber bei einer Menge zeitgenössischer AutorInnen, die analog verfahren, das Bedürfnis hat, sie in eine Genre-Kiste zu stecken. Von Conrad lernen, heißt lesen lernen.

© 09.2024 Thomas Wörtche

Siehe auch unser kürzlich erschienenes »Thomas Wörtche Special«, samt Werkarchiv.