Ein Gespräch über Stoffe, Textildesign und Textildruck, den Modeschöpfer Issey Miyake und Haute Couture aus Mitlödi im Glarner Tal

Frankfurt, Oeder Weg, Nordend-Kiez, Kleinläden-Biotop nah an der Innenstadt, Oxfam-Shop, Bio-Bäcker, Buchläden, Kleinboutiquen, koreanische und vietnamesische Lokale, Eisdiele, Musikalienhändler und sogar ein alteingesessenes Waffengeschäft. Sybille Ruge wohnt in einer Seitenstraße, im Hinterhaus. Erster Stock, Loft-Charakter. Ein Arbeitstisch mit einem Stapel badehandtuch-großer Stoffmuster in Fensternähe. Aber wir haben immer noch zwei Drittel der Tischfläche für uns. Platz genug für die drei Bücher, die ich mitgebracht habe.

** **

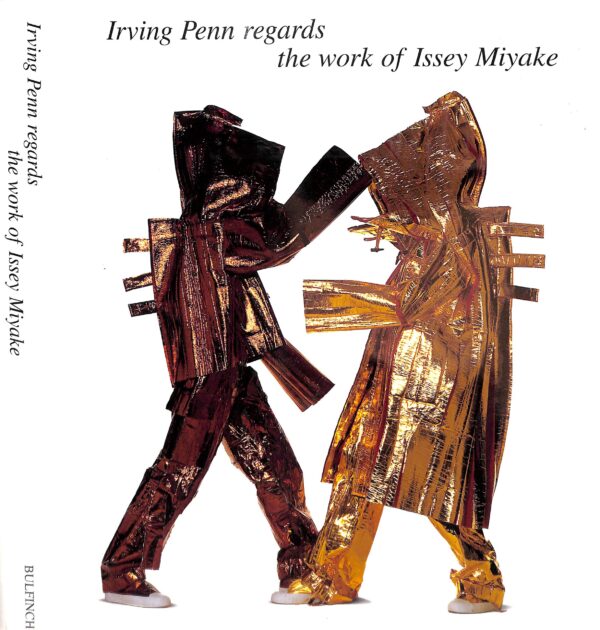

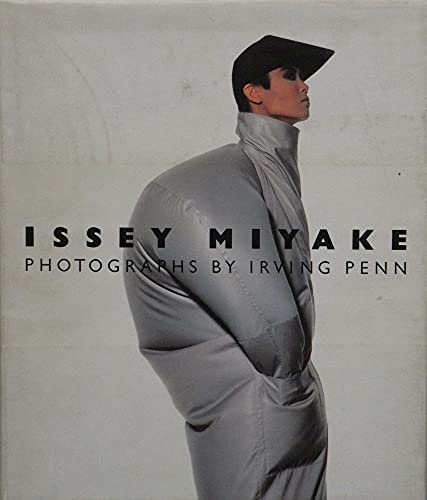

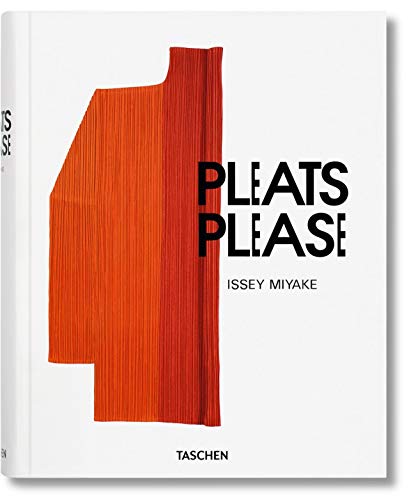

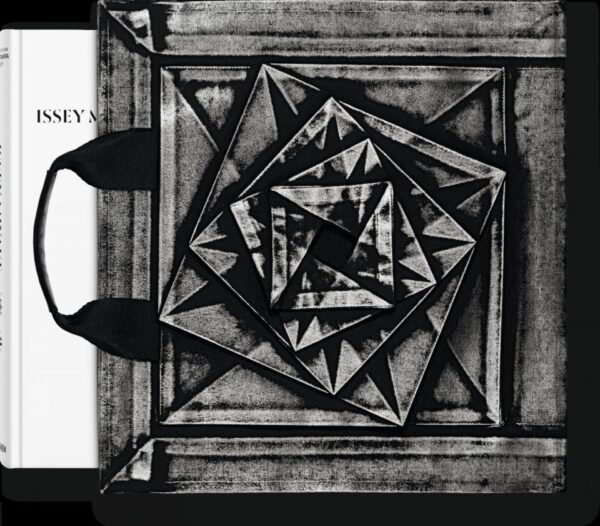

Midori Kitamura (Hg.): Issey Miyake. Mehrsprachige Ausgabe (Englisch, Japanisch). Mit Texten von Kazuko Koike und Fotos von Yuriko Takagi und Irving Penn. Verlag Taschen, Köln 2024. Hardcover, Format 30 x 30 cm, 3,2 kg. 448 Seiten, 80 Euro. Verlagsinformationen: taschen.com. Meine Besprechung in dieser Ausgabe hier nebenan.

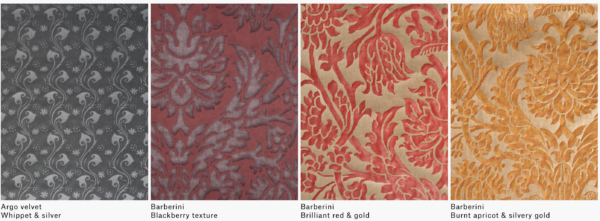

Museum des Landes Glarus (Hg.): Fantastische Jahre. Haute Couture Stoffe aus Mitlödi. Mit Texten von Bettina Giersberg und Fotografien von Volker Kreidler. Scheidegger & Spiess, Zürich 2023. Format 21 x 27 cm. 120 Seiten, 104 farbige und 3 s/w-Abbildungen, 25 CHF.

Monika Helfer: Der Stoff. Mit Illustrationen von Hanna Zeckau. Reihe Dinge des Lebens. Residenz Verlag, Salzburg-Wien 2024. 64 Seiten, Hardcover, 15 Euro.

** **

Ich will mich mit Sybille Ruge über ihre Stoff-Vergangenheit unterhalten. Ihren neuen Kriminalroman »9mm Cut« habe ich bereits für unsere Aprilausgabe gelesen. Zur Doppelbesprechung »Ein Buch – Zwei Blicke« von »Davenport 160×90« geht es hier.

Eigentlich hat sie Schauspiel studiert: an der Theaterhochschule »Hans Otto« in Leipzig, die Meisterklasse mit Diplom absolviert, dann am Theater im Palast der Republik in Ostberlin (TIP) gespielt, die höchste Auszeichnung dieser Sparte in der DDR, wegen politischer Differenzen nach zwei Jahren entfernt (auch eine Art Auszeichnung), dann als Kostümbildnerin gearbeitet, die Schauspiel-Karriere blieb übersichtlich. »Wie hat der Hanspeter Eggenberger das herausgefunden? Ich hätte den Filmtitel nicht mehr gewusst.« HPEs Markenzeichen sind neben den fundierten Rezensionen auf seiner Website krimikritik.com die biografischen Informationen zu den von ihm besprochenen Autorinnen und Autoren. »Als Schauspielerin wirkte sie im Film MOTIVSUCHE von Dietmar Hochmuth mit, der in den letzten Monaten der DDR gedreht wurde«, steht in seinem kleinen Personenporträt.

Aufhebens um ihre Person ist ihr ein wenig peinlich. »Ich hab’ mein Geld immer damit verdient, dass ich meinen Namen zurückhalte.« Und tatsächlich, das Netz ist leer gefegt, wenn man bei den Arbeitsstationen von Sybille Ruge nach ihrem Namen sucht. »… arbeitete dann als Kostümbildnerin für Bühne und TV und ab 1997 bis heute als Entwicklerin in der Textilindustrie«, verrät der Suhrkamp Verlag über seine Autorin. Der Rest ist Schweigen. Und heute beim Lokaltermin ein wenig Auskunft. Stellenweise.

Mit dem mitgebrachten Buch »Fantastische Jahre. Haute Couture Stoffe aus Mitlödi« lande ich gleich einen Treffer. »Die haben mich nach Frankfurt empfohlen«, ruft sie aus. »So bin ich hier gelandet.« Frankfurt, das meint Zimmer + Rohde in Oberursel, ein 1899 gegründetes Traditionsunternehmen, immer noch einer der führenden Textilverlage Europas, eine der feinsten Adressen für Textildesign und -entwicklung. Ich meine, boah, da musst du ja einen gewaltigen Background gehabt haben. Sie sagt, »Du wirst lachen, ich hab’s ja nicht gelernt. War ein gut bezahltes Studium. Ich hab’ Kostümbild gemacht.« Mein Gesicht malt Fragezeichen.

»Ich hatte an die 200 Designs an die Industrie verkauft, das war alles.« Sie zeigt mir ein altes Blatt (siehe rechts). »Ich hatte keine Erfahrung mit Textildruck. Mit Herstellung. Ich bin keine Ingenieurin. Aber denen kam es auf Ideen an. Deswegen haben sie mich in ihrer Textildruckerei Taunus Textildruck als Kreativdirektorin eingestellt.« Mein Gesicht malt weiter. Ja, ob sie in der neuen Firma in der technischen Abteilung bestehe, habe sie Bammel gehabt. Wegen der Ideen nicht. Aber dann sei es anders herum gekommen. In der Herstellungsabteilung lief es prima, ganz ausgezeichnet sogar und mit viel Spaß. »Das Schwierige war der Markt.«

Auf der Firmenseite von Zimmer + Rohde liest sich das so: »Nach 2000: Der Planet scheint kleiner als je zuvor – jeder und alles ist sofort erreichbar. Die Zeit ist schnelllebig und ereignisreich. Die Designerszene übersetzt diesen Trend experimentierfreudiger denn je und bringt immer wieder originelle Designobjekte zum Vorschein, z. B. den Chair One von Konstantin Grcic aus dem Jahr 2003. Zu Hause werden Teppichböden durch rötliches Buchenholz, Parkett oder Fliesen in Terrakotta ersetzt. Und warme Farbtöne wie Gelb, Orange und Rot halten in Wohnungen und Häusern Einzug, um das Wohlfühl-Flair der südlichen Länder nach Hause zu holen. Angesagt: Wände und Decken in Sonnenfarben, kombiniert zu Polstermöbeln in Rot- und Orangetönen.«

Und weiter: »Unsere eigene Designabteilung ist immer auf der Suche nach den besten Materialien und der idealen Umsetzung ihrer Ideen und arbeitet mit Webereien und Druckereien aus der ganzen Welt zusammen.«

Es ist Zeit, das Buch über die Seidendruckerei Mitlödi aufzublättern. Es hat Fotografien von Volker Kreidler, der sich sein Berufsleben lang mit Industriekultur beschäftigt und viele Betriebe porträtiert hat. Ein Verzeichnis seiner ganzseitigen Farbfotos findet sich am Buchende und ist sehr hilfreich. In Mitlödi im Glarner Tal werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts in einem 1856 errichteten Gebäude Luxusstoffe veredelt. Dies im Siebdruckverfahren. Bis zur Jahrtausendwende wurden dort Edelstoffe für internationale Haute-Couture-Häuser wie Yves Saint Laurent, Chanel, Emanuel Ungaro oder Hubert de Givenchy bedruckt. Sogenannte »Konverter« aus Zürich, Winterthur, St. Gallen, Genf oder Krefeld sind verlässliche Kunden. Sie bringen textile Grundware und Stoffentwürfe ins enge Gebirgstal, lassen sie dort bedrucken und verkaufen sie weiter.

»Jedoch blieb die Herkunft dieser edlen Stoffe in den Kollektionen der Pariser Modehäuser das Geheimnis der Konverter. Wurde ein in Mitlödi bedruckter Stoff auf den Pariser Laufstegen als glamouröses Kleidungsstück gefeiert, so erfuhr die Welt nichts von der großen Freude der Druckerinnen und Drucker über ihren Erfolg«, schreibt die Historikerin Bettina Giersberg im Buch. Sie forscht seit vielen Jahren zur Schweizer Textilgeschichte, leitet das Museum des Landes Glarus und ist auch Kuratorin für Angewandte Kunst und Alltagskultur am Historischen Museum Basel.

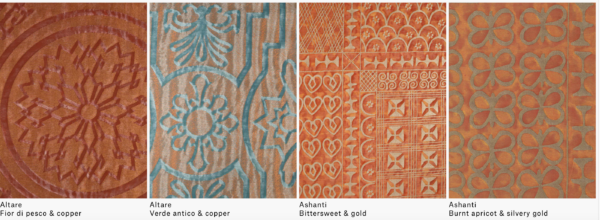

Giersberg zitiert den Designer Erich Biehle, der unter anderem für YSL entwarf: »Wenn es etwas Schwieriges war und man nicht wusste, wie es herauskommt, dann gab man es nach Mitlödi. Sie waren die Einzigen, die beweglich waren in dieser Beziehung.« Die Grundgewebe, die zum Bedrucken nach Mitlödi kamen, waren höchst unterschiedlich. Ein vielschichtig gewobener Wollstoff, durchzogen mit glitzerndem Lurexgarn, musste ebenso präzise bedruckt werden wie hauchzartes Seidengewebe. In der Musterdruckerei entstanden Muster mit verschiedenen Stoffqualitäten, die über Farbaufnahmefähigkeit und Sichtbarkeit der Ornamentik genau Auskunft gaben, schreibt Giersberg. »Erst nach der Beurteilung dieser Musterdrucke wurden die Druckparameter für die Produktion festgelegt.«

Ganz schön aufwendig, meine ich. Sybille Ruge lacht. Ja, dafür würden auch gute Preise aufgerufen. Geld spiele bei der Haute Couture kaum eine Rolle. Sie öffnet eine ihrer Schatzkisten. »Sheer«, »Wool etc«, »Nature Look«, »non transparent«, »Sophisticated«, »Fake Leather«, »Tull« oder »Yarns«, »Santa Monica« oder »Tüten« steht auf den Boxen im wandlangen Regal. Ich bekomme »Sophisticated«. Unglaubliche Sachen. Manche fast Sinnestäuschung.

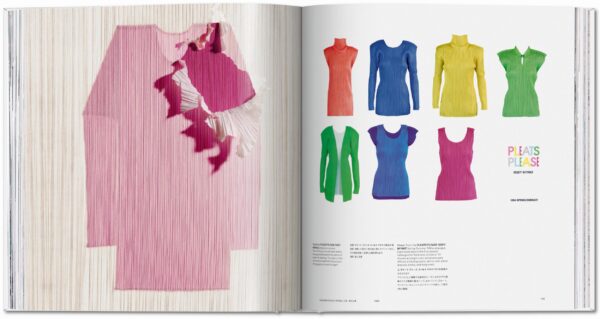

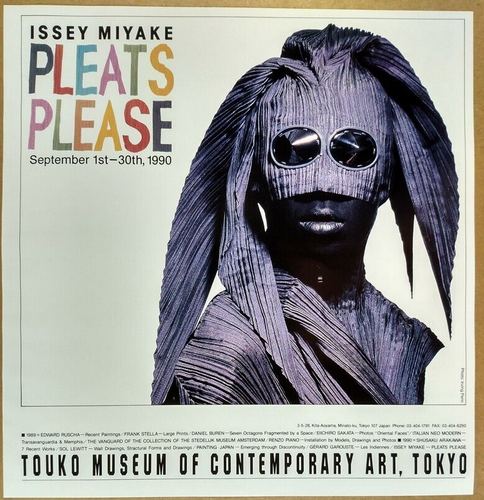

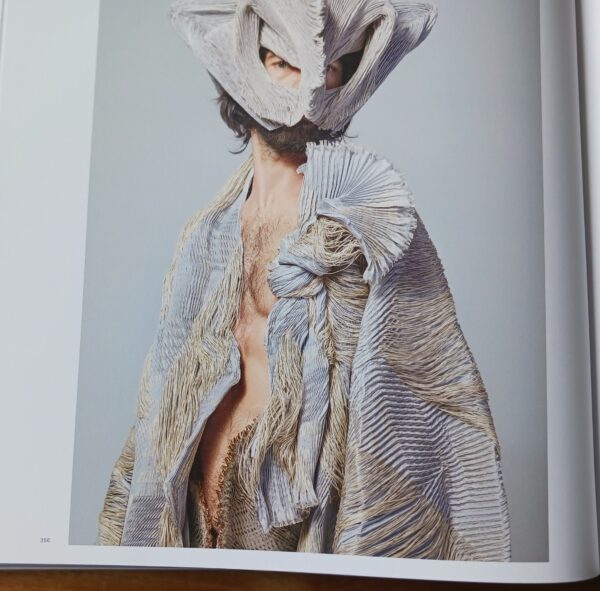

Aufgedruckte Goldfolien. Reliefhafte Ornamente. Aufgestickt. Eingewebt. Geätzt. Organza aus Ananasfaser, teurer und schöner als Seide. Musselin. Brokat. Lamé. Hologrammlamé, Perlenlamé. Tüll. Taft. Rayon. Chiffon. Mesh. Lederfaser. Netzstoffe. Mohair. Wolle. Tweed. Feinste Seide. Manches fest und schwer, anderes weich und schmeichelig, manches fast transparent. Wolkengleich. In Kett und Schussrichtung plissiert. Irrsinnig dichter Faltenwurf. »Da hast du Miyake«, sagt sie. »Der hat das entwickelt. Der hat das angefangen.« Mini-Plissees, sehr filigran. »PLEATS PLEASE» heißt das bei Miyake. »Das geht permanent nur mit Kunstfaser. Das ist Polyester«, erklärt mir Sybille Ruge.

Es ist auch eine kleine Replik auf meinen Lobgesang der Seide und die Freuden des Taktilen, mit der ich unser Gespräch eingeleitet habe, was immer mich dabei geritten hat. »Seide ist sehr heikel im Druck», sagt sie. »Sie hat die schönste Farbwirkung, ist aber sehr lebendig, ein Protein eben. Wer sich beim Blondieren die Haare schon mal grün gefärbt hat, weiß, das verliert am schnellsten die Farbe. Die Farben zerfallen unter langer Sonneneinstrahlung.« Deswegen sei es in Textilmuseen oft eher dunkel. In Ruges letztem Roman »9mm Cut« findet sich die Stelle: »Ein Fettfleck auf einer Krawatte ist Ewigkeit. Seide gibt Fett nicht mehr her.«

Ich staune, murmle etwas von Schönheit und Kulturtechniken. Wir kommen auf Benjamins Aura, die durch die technische Reproduzierbarkeit verkümmere, und Sybille Ruge sagt, als wäre es das normalste Arbeitsprogramm: »Mein Anspruch wäre, dass ein Stoff eine Seele bekommen muss – und das hat nichts mit Seide oder Polyester zu tun.«

Nebenher erfahre ich vom überdimenionalen randlosen Panneaux-Druck, von Rapport (der kleinsten Einheit des Druckdesigns), von Siebschablonen und Ätz- oder Flachbettdruck mit entsprechenden Schablonen. In der Druckhalle von Mitlödi bilden die nebeneinander stehenden Drucktische eine lange Produktionsstraße. Mich erinnern sie an die »Setzschiffe« im Bleisatz, wie ich sie als junger Journalist bei der Zeitungsproduktion der »Augsburger Allgemeinen« kennenlernte. Jede Seite entstand in ihrem eigenen Metallrahmen, auf einem eigenen Blech, das mit den Bleizeilen aufgefüllt und dann von den Metteuren mit Augenmaß und viel dünnem Blech den richtigen Zeilenabstand, den »Durchschuss« bekam.

Produktionsgebäude der Textildruckerei Mitlödi, 2020 © Fotografie: Volker Kreidler

Die Haspelkufen-Waschmaschine © Fotografie: Volker Kreidler

Flachfilmdruckverfahren © Volker Kreidler

Ab in den Trockner nach dem Druck © Volker Kreidler

Der Fotograf Volker Kreidler führt uns durch die Produktionsräume von Mitlödi. Vom Stofflager zur Lagerhalle für die Stoffschablonen zum Drucktisch in der Musterdruckerei, von den Arbeitsräumen der Koloristen und Graveure zur Musterdämpferei, an die Druckstraße und dann in die Waschanlage für die Schablonen und zur schonganghaften Haspelkufen-Waschmaschine für die bedruckten Stoffbahnen, auch zum Lagerraum, zum Produktionsarchiv und in die Farbküche. Einige Außenansichten zeigen das Werksgelände im engen Tal. Warum hier, warum im Gebirge?, frage ich. Weil Textildruck enorm viel Wasser braucht, sagt Sybille Ruge. »Wenn in Oberursel ein toter Fisch im Umkreis von 100 Kilometern im Wasser lag, war die Polizei bei uns. Da waren wir sofort unter Verdacht. Das ist immer schlimmer geworden. Und es ist ein Grund, außer dem Technologietransfer in billigere Länder, der Technikrevolution im Digitalbereich, den immer mehr sinkenden Mindestmengen, also der Vermeidung von Lagerhaltung, steigenden Löhnen, dass bei uns die Textilindustrie im wahrsten Sinne den Bach hinunter ist.«

Ein Janosch-Entwurf – ja, er entwarf auch Textilien

18 Farbschablonen für Janosch

Ruge-Kreationen

Bis zu 24 Schablonen drucken sie in Mitlödi übereinander. Sie zeigt mir ein Janosch-Muster aus Oberursel. »Da sind alle 18 Farbmuster am Rand vermerkt und es steht sein Name dran. Das wird heute kaum mehr gemacht, höchstens noch die Firma. Meinen Namen gibt es auf japanischen Mustern. Die machen das noch«, erzählt sie. »Drucken war einmal eine richtige Kunst. Erst weben, dann drucken, dann ein spezielles finish. Oder wie beim Ätzdruck wieder etwas wegätzen. Oder prägen. Eingewebte Metallfäden, die dann verformt werden durch Prägung, wie bei Miyake. Ein hochwertig gewebter Stoff sieht immer edler aus als eine gedruckte Baumwolle. Heute wird gespart und getrickst und ausgebeutet, deswegen sind Klamotten so sündbillig. Aber in der Haute Couture und beim High End MUSS es teuer aussehen. Dort findet man noch französische, italienische Stoffe und vor allem viel Handarbeit. Oder wertvolle Stickereien…«

Bei diesem Thema wird Sybille Ruge lebhaft Sie hat schließlich länger für eine Stickerei gearbeitet (zwölf Jahre) als für eine Textildruckerei (sechs Jahre). Für beide Firmen entwickelte sie bei Webereien die Grundwaren. Zuletzt war sie Kreativdirektorin für Sahco in Nürnberg, entwickelte Kollektionen für Japan und Hongkong, Tapeten für London, Stickereien für Indien. »Ich habe ein feines Händchen für teure Sachen«, lacht sie und zeigt mir die nächste Schachtel. Ich bin auf einem anderen Planeten: filigranste, extremste Stoffmuster mit Stickerei. »Kannst du heute hier nicht mehr machen. Vielleicht noch aufwendige Webstoffe und Digitaldrucke in Italien, am Comer See. Aber Europa kann das nicht mehr. Der Druck aus Asien und der Türkei ist hoch. Wir haben die Technologien für Schönheit auf- und weggegeben. Wir sind nur noch gut im technischen Bereich für Autoindustrie, neue Materialien für Medizin und technische Anwendungen.« Fortuni übrigens aus Venedig, das war das Größte, meint sie. Sybille Ruges Stickerei, für die sie Produkte entwickelt und den Markt im High End aufgebaut hat, das sei nachgetragen, war im Vogtland: Rahmig & Partner, nahe Plauen. »Embroidery« nennen sie sich auf der Startseite ihres Webauftritts. Versonnenes Lächeln immer noch bei Ruge.

Fortuni-Stoffe

Ich will noch wissen, ob der Umschlag für das Mitlödi-Buch tatsächlich ein Leinen-Baumwollgemisch ist, sechsfarbig bedruckt. Ohne Umschweife zupft Ruge eine abstehende Faser vom Rand des Covers. Zückt ein Feuerzeug. »Naturfaser macht Asche«, meint sie lakonisch, ”bei Polyester schmurgelt das zusammen.« – »Ist Natur!«, ergibt die Flammenprobe. Das schmale, reich illustrierte Buch hat uns beiden gefallen. Neben den Fotos zeigt es auch viele Stoffentwürfe. Textile Objekte auf Papier sichtbar zu machen, ist keine leichte Aufgabe, heißt es in der Danksagung zum Buch. Es sei das Verdienst der Zürcher Grafikerin Angela Reinhard von raumprodukt, jeden einzelnen Stoff im Buch »mit großen Einfühlungsvermögen in Materialität und Ornamentik in Szene gesetzt zu haben«. Finden wir auch.

Limited Edition, 2016, mit einer von Miyakes Reality Lab eigens entworfenen Büchertasche

Jetzt schlage ich den quadratischen Folianten »Issey Miyake« auf: Format 30 x 30 cm, 448 Seiten. 3,2 Kilo schwer. Es ist die gerade erschienene Volksausgabe einer ehemals 1000 Euro teuren Limited Edition. (Von mir hier nebenan besprochen.) »Wow«, sagt Sybille Ruge, als ich das Buch aufblättere. Im Vorfeld unseres Gesprächs hatte sie mir geschrieben: »Er ist der Murakami der Stoffwelt, ich selbst bin mehr bei Yoshi Yamamoto, der sportlicher, minimalistischer und der Meister des Schnitts ist. Miyake ist mir zu viel ‚Kunst’, aber die Techniken sind absolut wegweisend gewesen.«

Und weiter:

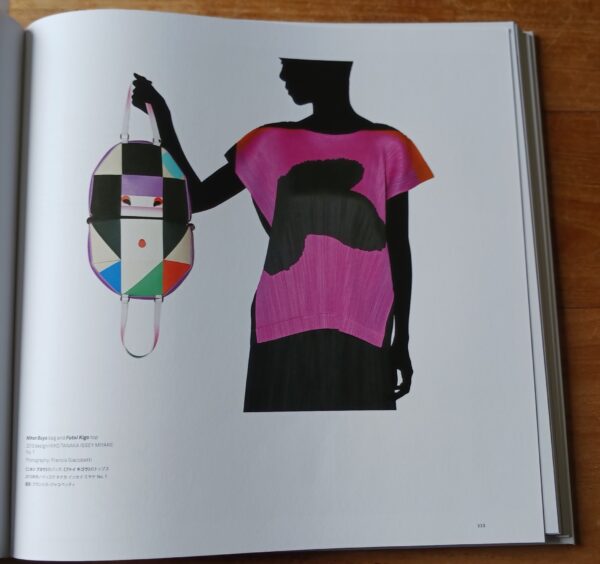

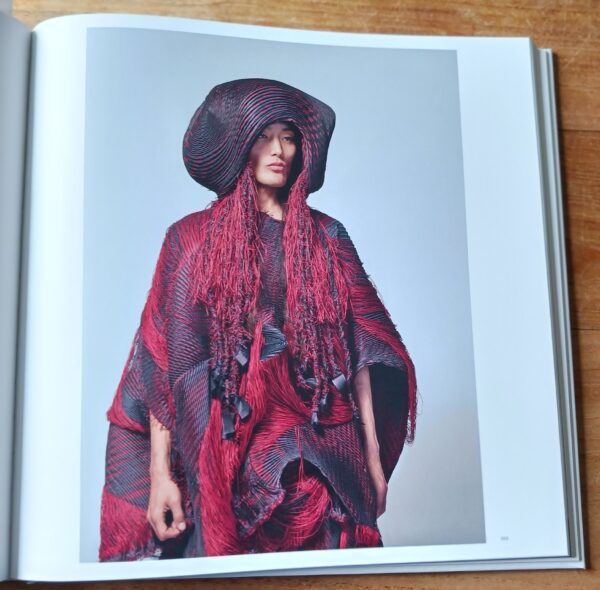

»Die Plissee-Technik bei Miyake hat mich fasziniert, auch wenn sie bei Frauen ab 70 oft zu skulptural wirkt, ein in Stein gehauener Askesegedanke. Die Techniken seiner Stoffe haben allerdings exakt, was mich auch immer fasziniert. Eine Symbiose aus Tradition(bei ihm Geishas, Samurai, japanische Hochzeitskleidung etc) und moderne Technologie wie Digitaldruck und diverse Ausrüstungstechniken. Diese Verbindung traditionell japanische Kleidung mit modernen Schnitttechniken und chemischen Fasern finden wir auch bei Comme de garcons und Yoshi Yamamoto. Aber Miyake hat sich wie kaum ein anderer auf traditionelle Herstellungstechniken bezogen – Quilts, die mit geometrischen Mustern bestickt sind, Plissee, der mit von Hand gefertigten Papierschablonen Meter für Meter unter Hitze gefertigt wird, Kettdrucke, bei der die Fäden beim Weben bedruckt werden, Shibori-Färbungen, die ähnlich dem Batikverfahren sind. Seine legendären Falttechniken wendet er auch auf Handtaschen und Rucksäcke an, dies in Polyester, denn nur dieses Material ist nach dem Plissieren formbeständig. Ich liebe seine futuristischen Bao Bao Taschen, die vom Origami inspiriert sind und, weil PVC mit Metallfolien auf Nylonnetz geklebt, alle Bewegung mitmachen. Ich sage es noch einmal: Er ist der Murakami der Stoffwelt.«

Nun haben wir 440 Seiten Spaß. Ich habe nur stichpunkthaft mitprotokolliert. Das Buch ist chronologisch aufgebaut, beginnt 1960. Auf Seite 26 steht, Miyake habe sich einer »grassroots Japanese beauty« verschrieben, sich von Alltagskleidung inspirieren lassen, etwa von der Bekleidung der Feuerwehrleute. Sybille Ruge zeigt mir ein Stoffmuster von YSL, »unglaublich viele Lagen Stoff, zusammengestickt, das wurde dann mit Wasser getränkt, so sind die ins Feuer. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das wird, wenn sich das mit Wasser vollgesogen hat?« Sashiko heißt die alte Stofftechnik mit viel Doppelgewebe, Arbeit mit mehren Ketten, ganzen Kettbäumen, in mehreren Lagen.

Bei Schnitten, erfahre ich, ist es total wichtig, ob man mit oder gegen die Kettrichtung schneidet, also gegen die Längsrichtung der Fäden. Quer dazu werden die Fäden »durchgeschossen«. Das ist die Schussrichtung. Die Dimensionsstabilere aber ist die Kettrichtung. Wir kommen später bei Madeleine Vionnet, 1876 – 1975, noch einmal dazu. Sie gilt als Erfinderin des Diagonalschnitts, beeinflusste Miyake sehr, auch gerade wegen ihrer Verwendung von Jersey, also Strickware. Siehe auch meine Besprechung.

Erst einmal erfahre ich vom Obi, dem ewig langen Kimonogürtel, dem Miyake bei seinen Constructible Clothes bereits 1970 Respekt zollte. Seite 40 finden wir Knieschoner wie bei den Samurai, aber freudigere Farben. Auf Seite 48 lesen wir von der Interaktion zwischen Stoff und Haut – hifu-zukuri (Haut-Machen) nannte das der Modeschöpfer. Und wir treffen wieder auf Madeleine Vionnet, deren Kleider jede Bewegung mitmachten und ihrerseits vom Kimono geprägt waren.

»Prêt-à-porter 74. Tout ce qui change« verkündet das September-Cover von »Elle« Frankreich 1973. »Wann ist er von Kunst auf Gebrauch?«, fragt Sybille Ruge und beugt sich über die Bildlegenden (die leider kaum Angaben über Textilart oder Druck enthalten). Modekollektion, deren Teile in Standardgrößen auf den Markt gebracht werden – auf Französisch: »bereit zum Tragen« –, werden für viele Modeschöpfer zum Standbein. Mir gefallen die drei Fotos aus dem »Asahi Graph«-Magazin vom Oktober 1974, das drei achtzigjährige japanische Frauen zeigt, die Miyake-Kreationen tragen. Er war mit so etwas einer der Allerersten, bekräftigte damit den Anspruch, dass er für alle Altersklassen arbeite. Na ja, meint Sybille Ruge, »die Alten sind ja auch die Zahlungskräftigen. Haute Couture hat ein älteres Publikum. Wenn man jung ist, kann man auch einen Müllsack tragen und sieht gut aus.« (In ihrem Buch »9mm Cut« geben Charity-Events Gelegenheit zu so manch böser Sottise.)

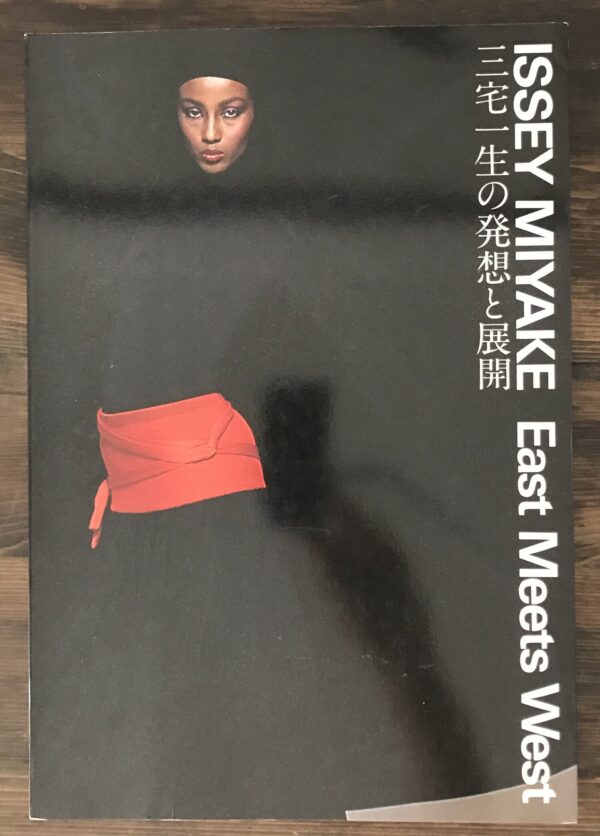

Zum Kleid auf dem Buchcover »Issey Myiake East Meets West« (1977) meint Sybille Ruge: Das ist, wie man heute Theaterkostüme macht. Wir lesen von den Tanzkostümen für Maurice Béjart, den Miyake bewunderte. Ballett hat krasse Erfordernisse ans Textil, findet Ruge. Auf den folgenden Seiten sieht sie viel Bauhaus und Oskar Schlemmer. Dann kommen wir ins Jahr 1980 und zu den Kreationen für »Casta Diva«, ein Spektakel nach Béjart. Irre sagt Ruge zu den Entwürfen, dem aus Glasfiber und Polyester geformten karmesinroten Plastic Body etwa, von der Bodybuilderin Lisa Lyon getragen, oder einem auf acht Meter Breite aufzuschlagen großgemusterten Kabuki-Kostüm oder zum impressiven Rattan Body aus Bambus.

Jetzt wird es spektakulär, sagt Ruge zum Issey Miyake Spectacle: Bodyworks 1981 im San Francisco Museum of Modern Arts mit von der Decke schwebenden Figuren, mit Turnerinnen halbhoch an der Wand und einer ganzen Galerie levitierender Frauenkörper mitten im Raum. »Da fängt die Dekonstruktion von Mode an.«

Auf Seite 117 treffen wir beim Abura-gami Coat auf japanisches Papier, das mit Dattelpflaumensaft und Holzöl getränkt und zum Glänzen gerieben ist. »Geiles Finish, sieht toll aus, untragbar.»

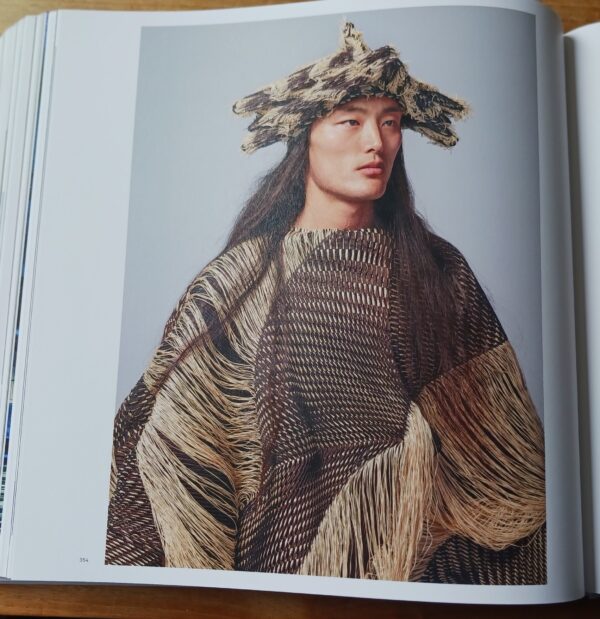

Auf 137 erwartet uns der Balloon Raincoat, 1987 fotografiert von Irving Penn. Ruges Kommentar: »Das ist schon weit in die Zukunft.« Auf Seite 162 fängt ein Poncho mit organisch wirkendem, reliefartigem Muster unseren Blick. In der Schweiz nennt man das »Scherli«, auch bekannt als Broché-Stoff, Fil-coupé oder Lance Decoupé . Die besondere Art der Musterung entsteht durch freies Flottierendas Einweben von zusätzlichen Fäden in den Grundstoff. Dabei bleiben die einzelnen Muster durch die eingewebten Fäden verbunden. Diese »Verbindungsfäden« – je nach Garnart unterschiedlich dick (etwa Chenille, frz. für Raupe wegen der vielen abstehenden Härchen) – werden per Hand abgeschnitten, so dass ein fransiger Rand bleibt und ein plastischer Effekt entsteht, und hinterher gewalkt, d.h. kontrolliert verfilzt.

Auf Seite 179 begegnen wir tatsächlich William Forsyth und dem Frankfurter Ballett beim Stück »The Loss of Small Detail«, ausgestattet mit Plissees von Miyake (Premiere im Mai 1991). Die Arbeit mit der Dance Company half dem Designer und seinem Team, Textil und Technik weiter zu entwickeln. 1993 wurde daraus die Marke PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE. Solch sagenhafte Plisseefalten gehen nur mit Polyester, das kann man mit keinem anderen Material, bekomme ich eingebläut. Miyake sei wirklich die Verbindung von moderner Technologie und Handwerk. »Ich bin nicht so ein Romantiker, der allem nachweint, bin nicht der Manufactum-Typ. Manches kann man nur mit modernen Materialien. Aber es tut mir schon leid, dass so manche Technologie verloren geht«, führen wir unseren Diskurs von vorher weiter.

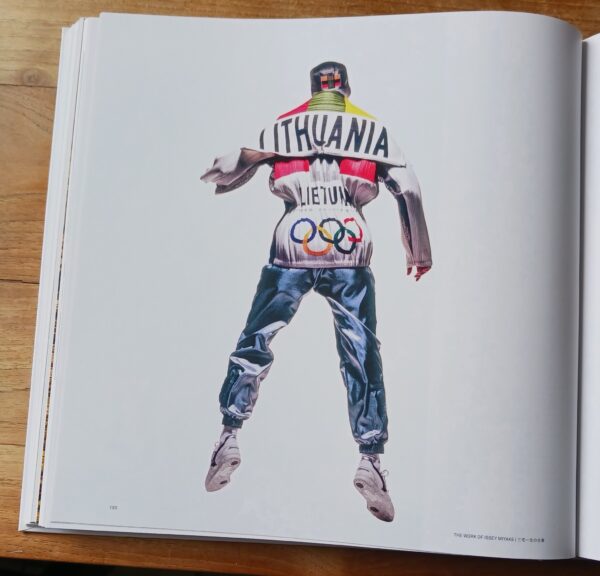

Dann sind auf Seite 190. »Lithuania« kann man auf dem Schulterüberwurf eines plissierten Sportanzugs lesen, und man sieht die olympischen Ringe auf der Jacke. Die Jogginghose glänzt dunkelsilbern. Sybille Ruge lacht fröhlich auf. »Da bin ich dabei. Das ist meins. Großartig! Oh wie schööön.« Litauen war 1990 von der Sowjetunion unabhängig geworden. Miyake wurde angefragt, ob er für den Sommer 1992 in Barcelona nicht die Sportuniform des Olympiateams entwerfen wolle – und war sofort dabei. Es wurde die vielleicht schöne Sportbekleidung unserer Zeit. (Immerhin zehrte auch Willi Bogner jahrzehntelang vom Münchner Glanz 1972…)

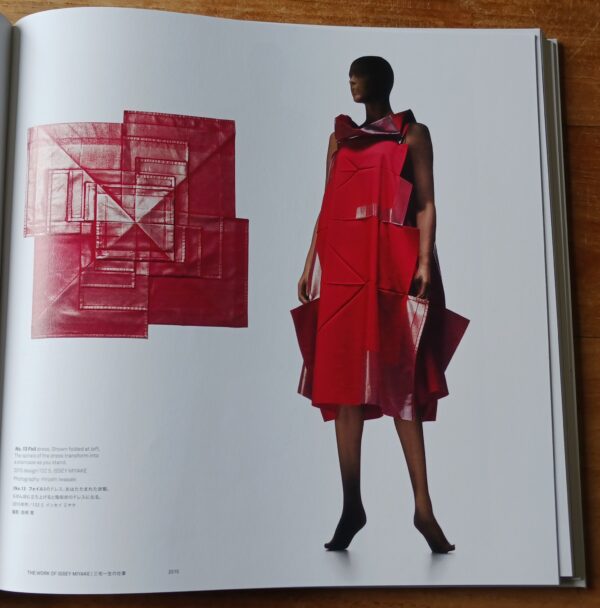

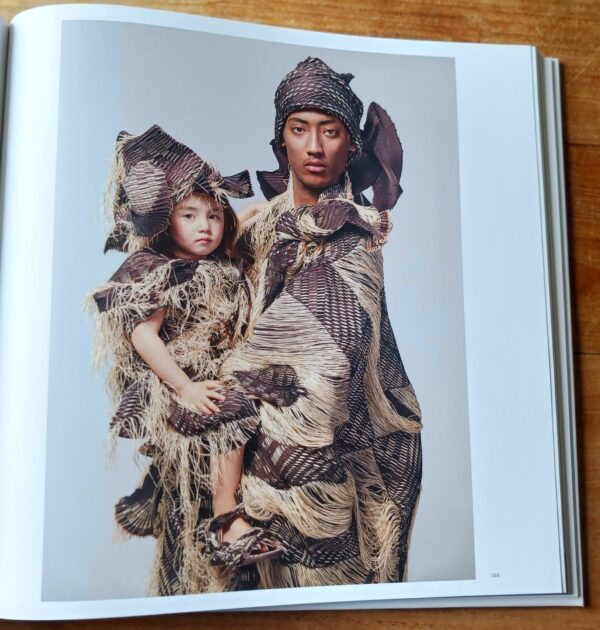

© Taschen/ Issey Miyake

1995 beginnt das Weltall aufgearbeitet zu werden, findet Sybille Ruge. »Man sieht den Samurai nahtlos ins Weltall übergehen«, bemerkt sie zur Autumn-Winter 1995 Paris Collection. Im Jahr 2010 sind wir im Reality Lab, Miyake kooperiert mit dem Computerwissenschaftler Jun Mitani, um dreidimensionale Formen zu entwickeln, die sich gefaltet und gepresst in Hemden, Röcke, Kleider oder Hosen verwandeln. Das Material ist recycleltes Polyester. Schon sehr futuristisch, findet Ruge. »Ein krass geistiger Gag – aber zum Anziehen ist es unmenschlich. Das sind Kostüme wie Lampen. Du läufst herum wie eine Faltlampe oder als Waffeleisen.« Foil dress (Foliendress) nennt sich das tiefrote Kleid auf Seite 327. Daneben ist es aufgefaltet abgebildet – ein leicht versetztes großes Quadrat, in das man im Mittelpunkt hineinschlüpfen kann. Die Spirale, die die Einzelabschnitte miteinander verbindet, verwandelt sich beim Anziehen in eine Treppe.

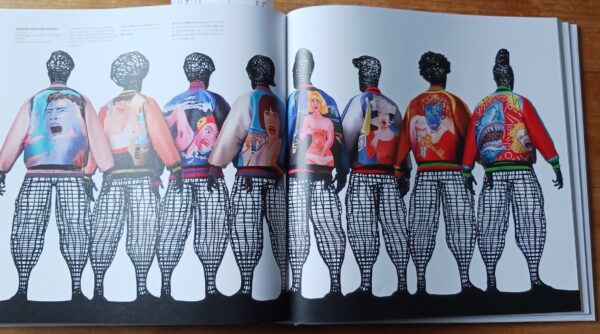

Alle Abb. aus »Issey Miyake« © Taschen

»Foil« dress, 2015

Gleich auf den nächsten Seiten folgt ein Gegenprogramm, das Ruge ein »Toll!« entlockt: zwei gigantisch schöne, knielange Plissee-Mäntel. Der erste, der Nihon Buyo coat, hat als Motiv das Poster einer japanischen Tanztruppe von 1981, damals von Ikko Tanaka entworfen und eins seiner bekanntesten Werke. Es verbindet japanische Tradition mit westlicher Rationalität und Geometrie. Daneben abgebildet der Mantel, wie er vom Plissier-Webstuhl kommt. Den gleichen Effekt gibt es noch einmal mit dem Sharaku coat, entworfen zum 200. Geburtstag des gleichnamigen Textilschöpfers, berühmt für die holzschnitthaften okubi-e-Porträts von Kabuki-Schauspielern. Die Figur auf den Mantel ist aus neun Kreisen gebildet. Zum Weinen schön. Jeweils dazugibt es auch eine Handtasche. Sybille Ruge würde schwach werden, aber es im Schrank hängen lassen.

Alle Abb. aus »Issey Miyake« © Taschen

»Scherli« by Miyake, 2018

Dann gibt es noch einmal, beim Projekt »Session One«, im italienischen Architektur-Magazin Domus dokumentiert, die Scherli-Technik sehr extrem. Geradezu monumental. Eine Mischung aus Farmer und Astronauten, findet meine Beraterin. »Ja, mit den Jacken gehe ich mit«, findet Sybille Ruge bei der Bildstrecke Seite 378-387. Es handelt sich um das TANADORI YOKOO ISSEY MIYAKE project aus dem Jahr 2020, das neue Potentiale für die A-POC-Technik erschließt – A Piece of Cloth, Kleidung aus einem einzigen Stück Stoff. Rapper-Jacken mit japanischen Popmotiven aus den 1960ern. »Fast No-Design.«

Zum Schluss frage ich Sybille Ruge, ob sie eigentlich eine Verbindung sieht zwischen ihrer Arbeit als Textentwicklerin und der Stoffsuche für ihre Romane. Sie stutzt. Sie lacht. Und sagt, kurz und bündig: »Alles sehen, alles verwursten.«

Alf Mayer

P.S. Das Buch Der Stoff« von Monika Helfer finden Sie bei »nonfiction, kurz« in der Mai-Ausgabe besprochen. Alf Mayer, als Journalist 35 Jahre lang nie mit Mode oder Stoffen befasst, war als Textchef von Manufactum dann auch für den Bekleidungskatalog zuständig, verstand sich gut mit der zuständigen Kreativeinkäuferin, einer Textilingenieurin, die ihm manche der sieben Siegel aufzuschliessen verstand. Und jetzt kann er immer bei Sybille Ruge nachfragen …