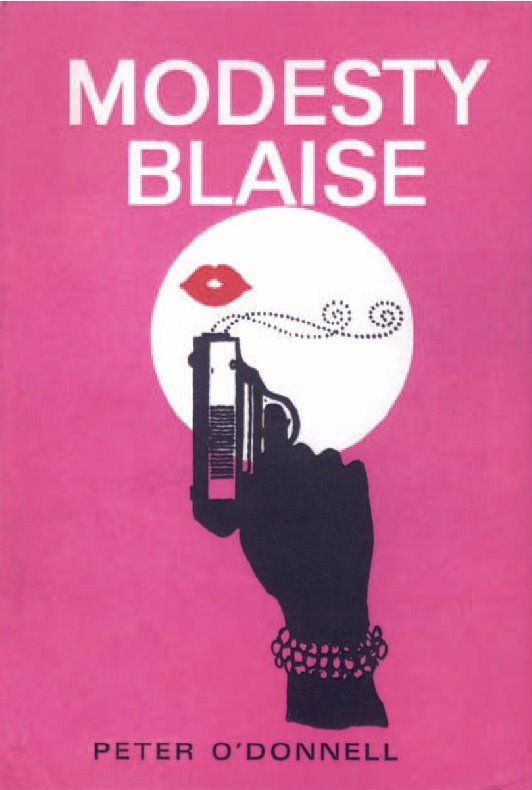

Thomas Wörtche und Alf Mayer zur neuen Comic-Ausgabe der Modesty-Blaise-Abenteuer von Peter O’Donnell im Bocola Verlag

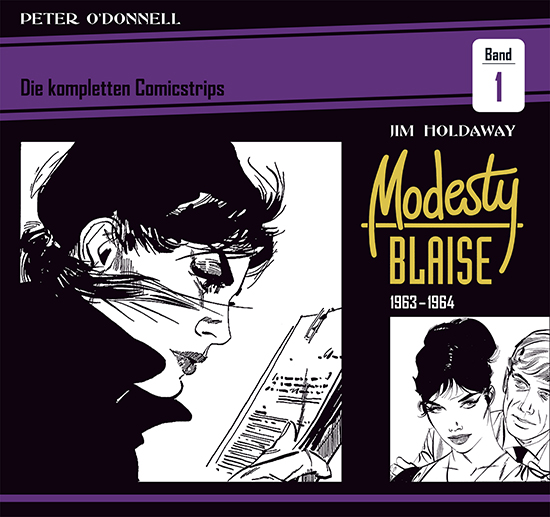

Peter O’Donnell, Jim Holdaway: Modesty Blaise. Die kompletten Comicstrips 1963 – 1964, Band 1. Strips 1 – 354 + »Wie alles begann«. Übersetzung: Mik Schulz. Vorwort von Peter O’Donnell und Mike Paterson. Bocola Verlag, Klotten 2024. Hardcover-Querformat 30,5 x 28,0 cm, 144 Seiten, sw mit farbigem Vorwort, 29 Euro.

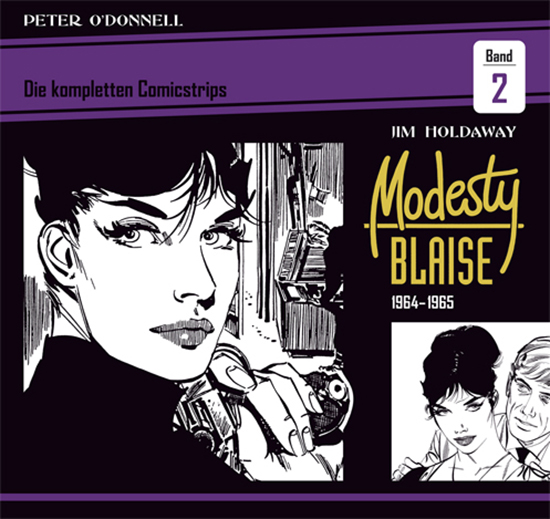

Peter O’Donnell, Jim Holdaway: Modesty Blaise. Die kompletten Comicstrips 1964 – 1966, Band 2. Strips 355 – 743. Übersetzung: Mik Schulz. Vorwort: Nick Jones, Peter O’Donnell und Mike Paterson. Bocola Verlag, Klotten 2024. Hardcover-Querformat 30,5 x 28,0 cm, 144 Seiten, sw mit farbigem Vorwort, 29 Euro.

Es gibt jeweils auch eine auf 100 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe mit signiertem Druck von Franz Gerg, Preis 59 Euro, sowie 15 Künstlerexemplare – Verlagsinformationen zum Projekt hier.

Pieces of Modesty – zu den 10.183 Zeitungs-Strips einer unsterblichen Comicfigur

Zehntausendeinhundertdreiundachtzig süchtig machende Drei-Bilder-Streifen für 95 Geschichten, erzählt im Verlauf von 38 Jahren (vom 13. Mai 1963 bis zum 11. April 2001), das ist die Zeitungskarriere von Modesty Blaise als Comicstrip-Figur. Nicht viele Comicstrips brachten es auf ein längeres Leben: Charles Schultz’ »Peanuts« (1950 – 2000) etwa oder »Bristow« von Frank Dickens (1962 – 2003). Aber es gibt nur eine Modesty Blaise.

So glorios wie jetzt haben wir sie bislang noch nie sehen können – wie in den ersten beiden vorliegenden Bänden der geplanten gigantischen Komplettausgabe in deutscher Sprache. Ja, die Londoner Titanbooks haben zwischen 2004 und 2017 die stolze Zahl von 30 Modesty-Trade-Paperbacks veröffentlicht, im Hochformat, 29,6 x 22,0 cm. Jetzt aber bringt der Bocola-Verlag aus dem Mosel-Ort Klotten uns Modesty Blaise im Hardcover und im Querformat (30,5 x 28,0 cm), sorgfältig reproduziert, auf gutem Papier gedruckt und mit dem Anspruch, das Artwork in bestmöglicher Qualität zu veröffentlichen. Eine Pulp-Heldin buchstäblich im feinen Schwarzen (so die Umschlagfarbe).

Der 2006 von Achim Dressler, damaliger Inhaber des Bonner Comic-Ladens, gegründete Bocola Verlag, machte sich einen Namen mit der ersten farbigen – digital restauriert und bibliophil aufgemachten – Prinz-Eisenherz-Edition. Niemand hatte sich bis dahin an so etwas getraut. Es wurde ein Erfolg und ist die weltweit erste Gesamtausgabe, im März 2023 abgeschlossen. (Ein Interview dazu hier.) Verlagsschwerpunkt sind US-amerikanische Zeitungscomics mit Neuauflagen bekannter und auch weniger bekannter Werke. »Little Sammy Sneeze« von Winsor McCay gehört dazu, die Gesamtausgabe »Rip Kirby« von Alex Raymond, »Casey Ruggles«, »Cisco Kid«, die Abenteuer von Enid Blyton, die kompletten Sonntagsseiten von „Tarzan« und die Arbeiten von Hal Foster, John Cullen Murphy, Gary Gianni und Thomas Yeateas. Die Internetseite des Verlags hat einen Zähler: Er zeigt an: »Seit 2006: 5.600+ Prinz Eisenherz Seiten, 19 Comic-Künstler, 136 Edle Sammlerausgaben, 40.000+ Stunden digitaler Restauration«.

Nach »Prinz Eisenherz« ist nun Peter O’Connells Modesty Blaise der nächste Meilenstein. Achim Dressler und Mik Schulz zeichnen für Satz, Herstellung und grafische Bearbeitung, Mik Schulz zusätzlich für Übersetzung, Lettersatz und Gestaltung.

Jeder der beiden bisher vorliegenden Bände enthält eine »Modesty–Blaise-Checklist«, in der alle 95 Comic-Geschichten aufgeführt und ihre Strips nummeriert sind. Von 1-114 für die allererste Modesty–Blaise-Geschichte »La Machine« bis 10.070 – 10.183 für »The Zombie«. Die jeweils im Band enthaltenen Geschichten sind farbig markiert. Von den insgesamt 10.183 Zeitungs-Strips der Serie sind es die ersten 742 an der Zahl. Sieben Prozent. Und es sieht schon bombastisch aus.

In Band 1 sind das:

La Machine

The Long Lever

The Gabriel-Set-Up

In the Beginning (Extra-Geschichte)

Band 2 enthält:

Mister Sun

The Mind of Mrs Drake

Uncle Happy

Sieben also von 95 Abenteuern, in bisher zwei Bänden, das lässt auf dann wohl auf eine Gesamtausgabe von plusminus 27 Hardcover-Bänden schließen. Dafür lohnt es sich fast, kriminell zu werden.

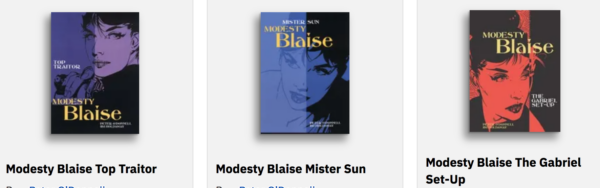

Die Ausgabe wird eingeleitet mit dem Strip »Wie alles begann«. Er entstand außerhalb der Reihe, wurde erst 1966 geschrieben und illustriert. Die Geschichte diente als Einführung für Zeitungen und Magazine, die den Modesty-Blaise-Strip kauften und publizierten, darunter der Johannesburg Star, die Detroit Free Press, der Bombay Samachar, The Telegraph (Kalkutta), The Star (Malaysia), The West Australian (Perth), The Evening Citizen (Glasgow) und the Birmingham Evening Mail. Die Serie wurde in mehr als 42 Länder verkauft.

In der allerersten Folge, La Machine, kommt Modesty im sechsten Bild in den Blick und wird dauer-präsent. Wirkt ultra cool, heute immer noch. Im 18. Strip räkelt sie sich morgens um 7 Uhr nackt im Bett fährt, fährt im nächsten Bild einen Daimler SP 250 ‚Dart‘ Raodster mit 2,5 Liter V-8 Motor, heute ein gesuchtes Sammlerstück, nur 2500 mal gebaut…

Daimler SP 250 ‚Dart‘ Raodster

Wir Modesty-Blaise-Leser kennen die Geschichte, die 1962 Grundlage dieser Comicfigur und ab 1965 dann auch der Romane von Peter O’Donnell wurde. Der hatte vor dem Zweiten Weltkrieg schon für mehrere Comic-Serien geschrieben, etwa für »Tiger Tim«, »Chips« und „Captain Moonlight«, setzte diese Arbeit nach sieben Militärjahren, davon vier im Nahen Osten, fort und arbeitete für Männer-Zeichenserien wie »Garth« und »Tug Transom« im Zeitungskonzern der Beaverbrook Newspapers in London.

Max Aitken, besser bekannt als Lord Max Beaverbrook (1879-1964), der Eigner des Daily Express, Sunday Express, des Evening Standard und des Evening Citizen, hatte sein Zeitungsimperium in den 30er Jahren dazu genutzt, England und die USA vom Kriegseintritt gegen Deutschland abzuhalten – hatte deswegen sogar seinen Kolumnisten Winston Churchill gekündigt –, war dann aber auf die patriotische Linie umgeschwenkt. Siehe auch »The Newspaper Axis: Six Press Barons Who Enabled Hitler« der Historikerin Kathryn S. Olmsted (Yale University Press, 2022). Seit 2009 gehört der Standard dem russischen Ex-KGB-Mann und Oligarchen Alexander Lebedev, dessen Sohn Evgeny Alexandrovich von Boris Johnson Protesten zum Trotz 2020 in den Adelsstand erhoben wurde. Dass die Zeitung Johnson schon seit der Wahl zum Londoner Bürgermeister unterstützt hatte, ist sicher nur Zufall.

Jedenfalls erhielt der ehemalige Funker Peter O’Donnell 1962 den Auftrag, für den Daily Express eine neue »heroische« Comicfigur zu entwickeln. Mythenkundig und kulturhistorisch interessiert, entschied er sich anstelle der damals obligaten Macho-Helden für eine starke Frau, „ein Superfrau, die Abenteuer der ganz großen Art erlebt“. Oder um es in der Sprache des Filmtrailers für den ziemlich verunglückten Joseph-Losey-Film von 1966 zu sagen: »The female answer to Julius Caesar, Genghis Khan and those others who burn cities to save civilisation…«

O’Donnell fand, »dass es an der Zeit war, dass jemand aufwachte und eine Frau erfand, die in der Lage sein würde, alle Heldenaufgaben zu erledigen – vielleicht sogar besser als die meisten Männer. « Später meinte er, nicht er habe seine Figur gefunden, sondern sie ihn: »Manchmal hege ich den Verdacht, dass es umgekehrt war und Modesty Blaise mich als ihren zahmen Chronisten erfunden hat. Anfangs der 60er Jahre war Modesty Blaise gewiss eine Figur auf der Suche nach einem Autor, wenn man bedenkt, was sich im folgenden Jahrzehnt besonders für Frauen alles geändert hat.« Und »sobald Modesty vollständig aufgetaucht war«, so O’Donnell, »folgte dreißig Sekunden später die Gesamtheit von Willie Garvin. Er ist ein wesentlicher Teil von ihr.«

Als Zeichner wünschte und holte O’Donnell sich den 1927 geborenen Jim Holdaway. Der hatte bis dahin hauptsächlich Western gezeichnet und war zunächst wenig begeistert von dem Plan, weil er glaubte, keine Frauen zeichnen zu können. Auch die Redakteure beim Daily Express reagierten zurückhaltend auf O’Donnells Ideen und Vorschläge. Nicht nur, dass es eine weibliche Heldin werden sollte – eine zudem, die nackt schlief – und eine kriminelle Vorgeschichte hatte, das fanden sie »not suitable«, nicht tragbar für ein Familienblatt. Redakteur Charles Wintour von der Schwesternzeitung The Evening Standard teilte solche Bedenken nicht, so landete Modesty Blaise bei ihm – und wurde zur Erfolgsgeschichte.

Modesty Blaise begann ihre Karriere als Comic-Figur am 13. Mai 1963. Fünf Zeichner illustrierten ihre Abenteuer bis 2001, angefangen mit dem inmitten der 18. Modesty-Geschichte überraschend an einem Herzinfarkt verstorbenen Jim Holdaway (1963 – 1970), gefolgt von Enrique Badía Romero (1970 – 1978), einem spanischen Zeichner, der in Barcelona lebte und eines der bekanntesten Talente des Landes war. Ihm fiel es schwer, auch hässliche Frauenfiguren zu zeichnen, da sträubte er sich. Bei ihm waren Frauen schön. Als er sich dann zusammen mit dem Comicautor Donne Avenell (bekannt durch seine Arbeit für »Das Phantom«),ganz seinem eigenen SF-Strip »AXA« widmen wollte – eine schöne, meist mindestens halbnackte Frau, die ständig von mutierten Monstern angegriffen wird –, übernahm zunächst John Burns (1978 – 1979). Er war der wohl eigenwilligste Zeichner der Figur Modesty Blaise, kam aber beim Publikum nicht gut an, sodass er bald für nur anderthalb Folgen von Patrick Wright (1979 – 1980) und dann von Neville Colvin abgelöst wurde, der die Strips bis 1986 übernahm. Dann kam Enrique Badía Romero als Zeichner zurück – insgesamt schuf er mehr als 60 Prozent aller Modesty-Strips – und begleitet die Serie bis zum letzten Strich, der am 11. April 2001 im Evening Standard erschien, dem 81. Geburtstag von Peter O’Donnell, der danach nichts mehr schrieb.

Es war zugleich der erste Strip in Farbe …

Und farbig ist und bleibt sie, die »aus Blut und Asche geborene« Modesty Blaise, der Peter O’Donnell zuerst in einem Flüchtlingslager an der Grenze zwischen Iran und Irak im Zweiten Weltkrieg begegnet war: einem kleinen, zähen Mädchen, keine zwölf Jahre alt, in Lumpen gekleidet, eine kleine selbst gemachte Waffe am Strick um den Hals, ein Stück Holz, durch das ein Nagel getrieben war.

»Sie war ihre eigene Person, dieses kleine Mädchen«, erzählte O’Donnell in seinem Essay »Girl Walking: The Real Modesty Blaise«, »und nachdem sie aus unserem Feldgeschirr gegessen hatte, wusch sie es im Bach aus und wischte es mit Sand ab. Sie stand ein paar Sekunden da und dann schenkte sie uns ein Lächeln, mit dem man ein kleines Dorf erleuchten hätte können. Dann sagte sie etwas auf Arabisch und setzte ihre einsame, gefährliche Wanderung durch die Wüste fort. Sie schien vollkommen unabhängig und ging wie eine kleine Prinzessin. Ich habe sie nie vergessen, und als ich einen Hintergrund für Modesty Blaise brauchte, wusste ich: Dieses Kind ist der Ursprung ihrer Geschichte.«

So schrieb O’Donnell dann die Geschichte dieses persischen Flüchtlingskindes weiter: Verwaist, namen- und staatenlos wandert die kleine Straßenkatze jahrelang durch den Nahen Osten und Nordafrika, wo sie auf den Basaren stiehlt oder mit Nomaden unter freiem Himmel lebt. Sie wird die Beschützerin eines brillanten, aber wehrlosen alten Mannes namens Lob, eines ungarischen Professors, der fünf Sprachen beherrscht. Er unterrichtet sie, sie verteidigt ihn mit ihrem Nagelholz, und so werden sie einander wie Großvater und Enkeltochter. Nach seinem Tod landet sie in Tanger, wo sie mit 19 Jahren ein Syndikat übernimmt, es in »The Network« (dt. »Das Netz«) umbenennt und zur unerschütterlichen Chefin sehr harter Männer wird, die sie ehrerbietig «Mam’selle« nennen.

Kleinkaliber, Karate, Judo, Pfeil und Bogen sind die Waffen ihrer Wahl, sowie ein kleines, doppelköpfiges Yawara-Holz, auch Congo genannt, das sie gern in ihrer Hochfrisur verbirgt. Dazu Menschenkenntnis, Strategie und die Konzentration auf eine bestimmte Art von Verbrechen: Bank- und Juwelenraub, Spionage und Handel mit geheimen Informationen. Niemals Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel. Nie etwas, das Frauen oder Kinder verletzen könnte.

Alf Mayer, 2024

PS. Wie teuer die Strips von Modesty Blaise heute gehandelt werden, kann man auf der Internetseite der Illustration Art Gallery verfolgen. Wie gesagt, das alles lädt ein, kriminell zu werden …

** **

»Ich bin ein Geschichtenerzähler, ein Unterhalter«

Peter O’Donnell im Interview mit Thomas Wörtche

Thomas Wörtche: Haben Modesty und Willie das Haus, in dem Sie heute in Brighton leben, gebaut?

Peter O’Donnell: Unser Haus in Brighton ist zweihundert Jahre alt, echt Regency also. Der Erbauer war Thomas Kemp, ein berühmter Architekt, nach dem später ein Stadtteil in Brighton benannt worden ist – Kemptown. Ich habe keinen Beweis, dass Modesty und Willie zu der Zeit daran beteiligt waren, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir ohne ihre Aktivitäten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heute darin wohnen würden.

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Exemplare der Modesty-Blaise-Romane weltweit verkauft worden sind?

Nein, ich kann nur grob schätzen. Die Verkaufszahlen sind nicht überwältigend, aber in den vierzig Jahren waren die Romane immer lieferbar und sind in sechzehn Sprachen übersetzt worden. Ich denke, sie müssen mittlerweile Auflagen von einigen Millionen erreicht haben.

In welchen Ländern hat Modesty Blaise die begeistertsten Fans?

Modesty Blaise und Willie Garvin sind in Skandinavien beliebter als in jedem anderen Land, einschließlich des Vereinigten Königreichs. Ich war zwei Mal auf der Göteborger Buchmesse, um Romane und Comicalben zu signieren, und die Leute haben den ganzen Tag Schlange gestanden. So etwas würde hier nicht passieren, aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist.

Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass Modesty Blaise noch heute so beliebt ist?

Ich habe es immer vermieden, mir selbst eine derartige Frage zu stellen, denn wenn ich eine Antwort darauf hätte, könnte es mich in Versuchung führen, diesen bestimmten Bestandteil in jede Geschichte einzubauen, und das würde den natürlichen Fluss der Erzählung und der Dialoge stören. Aber jetzt, da ich nicht mehr schreibe, kann es nicht schaden, über diese Frage nachzudenken, und dabei stelle ich fest, dass es keinen einzigen benennbaren Grund dafür gibt, warum Modesty und Willie noch immer beliebt sind. So wie sich ein Bild aus Hunderten von kleinen Pinselstrichen zusammensetzt, so entsteht eine literarische Figur aus Hunderten kleinen Momenten, aus Dingen, die auf bestimmte Weise getan und gesagt werden, die für sich selbst genommen kaum wahrnehmbar sind, aber sich im Kopf des Lesers zu einem Bild zusammensetzen.

Es ist interessant, dass die Fans in ihren Briefen, die sie mir schicken, kaum über Kampfsportarten und Kampfszenen schreiben. Sie sprechen ausnahmslos vom Charakter, von der Persönlichkeit von Modesty und Willie. Diese Leserinnen und Leser empfinden offensichtlich Zuneigung zu Modesty, weil sie so ist, wie sie ist, und dasselbe gilt für Willie. Als würden die beiden für den Leser lebendig werden, genau wie für mich, wann immer ich über sie schreibe oder nachdenke. Sie sind mein halbes Leben lang meine willkommenen Begleiter gewesen, und vielleicht empfinden einige der Fans dasselbe für sie wie ich.

War Modesty Blaise ein Produkt des Zeitgeistes der Sechzigerjahre – basierend auf einer Analyse ebendieses Zeitgeistes – oder ist sie einfach eine Persönlichkeit in ihrer Zeit?

Als ich mit Modesty Blaise angefangen habe, habe ich keine Rücksicht auf irgendeinen Zeitgeist oder feministische Ideen genommen. Ich wollte einfach Geschichten über eine Heldin schreiben, die es mit jedem männlichen Helden auf seinem Gebiet aufnehmen kann. Das ist alles. Ich bin ein Geschichtenerzähler, ein Unterhalter, kein Philosoph, und ich habe keine Botschaft an die Welt. Ich erzähle keine Geschichten, indem ich wohlbemessene Bestandteile zusammenmixe. Ich erzähle sie einfach so, wie sie zu mir kommen.

Modesty Blaise war ein multimediales Phänomen – Comicstrip, Radiohörspiel, Film, Roman, Fernsehen. War das von Anfang an geplant und auch für multimediale Zwecke entworfen, oder ist es einfach passiert?

1962 hat mich ein Redakteur vom Daily Express gebeten, einen Comicstrip zu schreiben. Als ich ihn fragte, was für einen Strip er genau haben wolle, sagte er: »Ich will den Comic, den Sie schreiben wollen.« So hat es mit Modesty Blaise angefangen, und ein paar Monate später habe ich ein detailliertes Exposé für den Strip und ein Skript für die ersten vier Wochen der Geschichte abgeliefert. Es wurde vom Daily Express abgelehnt, kurz darauf jedoch vom Evening Standard übernommen, sehr zu deren späterer Freude, als Modesty Blaise sich als so erfolgreich herausstellte.

Als der Vertrag aufgesetzt wurde, hat mein Anwalt verschiedene Rechte wie Film, Roman und Fernsehen gesichert, aber das war die übliche Praxis, und ich hatte nicht die Erwartung, in ein anderes Medium zu wechseln, bis ein Filmagent auf mich zukam und eine Option kaufte. Das hat die Aufmerksamkeit einiger Verleger erregt. Die meisten von ihnen wollten die Romanrechte kaufen und die Bücher dann von einem »richtigen« Schriftsteller schreiben lassen. Ernest Hecht von Souvenir Press fand jedoch, dass ich die beste Person sei, um über Modesty Blaise zu schreiben, und so wurde er mein Verleger und ist es vierzig Jahre lang geblieben. Ein schlechter Film wurde gedreht, und später gab es zwei gescheiterte Versuche für eine Fernsehserie. Paramount hat einen Pilotfilm produziert, der nicht fortgeführt wurde, und ABC kam nicht über einen ersten Drehbuchentwurf hinaus.

Um es zusammenzufassen: Es gab keinen Masterplan zur Medienerweiterung. Es hat sich alles einfach so ergeben.

Modesty Blaise ist eine starke Person mit einem starken Willen, sie ist sexuell autonom und, wenn es sein muss, gewalttätig. Haben diese Eigenschaften den Beifall von Feministinnen geerntet? Oder sind Sie im Gegenteil beschuldigt worden, Sexist zu sein – und Modesty Blaise ist bloß ein chauvinistischer Traum? Sind Sie ein früher Feminist? Oder mögen Sie einfach starke Frauen?

Ich betrachte mich nicht als Feminist, aber ich glaube, dass den Frauen die gesamte Geschichte hindurch von den Männern ziemlich übel mitgespielt wurde, und ich bin jetzt froh zu sehen, dass sie mehr Gleichberechtigung erlangen. In manchen Kulturen ist das noch immer nicht weit entwickelt, aber zumindest wurde ein Anfang gemacht. Nach dem, was ich gelesen und gehört habe, scheinen Feministinnen Modesty Blaise Beifall zu spenden. Um den letzten Teil Ihrer Frage zu beantworten: Ich mag nicht nur starke Frauen, ich mag Frauen im Allgemeinen und finde sie unendlich faszinierend.

Die Sechzigerjahre wurden vom Kalten Krieg bestimmt – speziell in allen möglichen Thrillern. Aber der Kalte Krieg war nie ein wichtiges Thema für Modesty Blaise, lediglich ein Hintergrundgeräusch. Warum?

Für meinen Zweck erschien mir die Welt der Spionage in ihrem Angebot an unterschiedlichen Plots zu beschränkt, vor allem für ein visuelles Medium wie den Comicstrip. Ich bin immer wieder überrascht, wie oft Modesty für eine Spionin oder Agentin des Britischen Geheimdienstes gehalten wird. Im allerersten Strip erledigte sie einen Sicherheitsjob für Tarrant, weil sie ihm für Willies Leben etwas schuldete. Daraus entstand eine Freundschaft, die mir eine Figur lieferte, die sich meist im Hintergrund hält, und die ich hin und wieder auf eine Weise einsetzen konnte, die wenig mit Spionage zu tun hat. Ich habe fast hundert Comics, elf Romane und zwei Bände mit Kurzgeschichten geschrieben, und Sie werden sich sehr schwer tun, mehr als eine oder zwei Geschichten zu finden, in denen Modesty als Spionin oder Geheimagentin auftritt. In allen anderen Geschichten habe ich für meine Plots die ganze Bandbreite des Verbrechens und der Verbrecher genutzt.

Auch die Oberschurken sind ziemlich bodenständig. Sie wollen natürlich riesige Summen Geld und genießen die Macht – aber sie wollen nie die Welt beherrschen wie so viele andere Gegenspieler der heutigen Superhelden und Helden. Was zu der Frage führt: Sind Modesty und Willie Superhelden oder eher »normale Personen« mit herausragenden Fähigkeiten?

Modesty und Willie sind keine Superhelden, sondern normale Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Lebensgeschichten. Sie wollen die Welt nicht retten, sie geraten einfach in Situationen, in denen sie zum Handeln gezwungen sind, um sich selbst zu retten, oder Freunde oder unschuldige Menschen, die nicht selbst dazu in der Lage sind. Sie sind keine Vigilantentruppe oder Bürgerwehr, die Krieg gegen Verbrecher führt, das überlassen sie den dafür zuständigen staatlichen Organisationen, weshalb meine Plots sie in Situationen bringen müssen, in denen die Staatsmacht nicht in der Nähe ist.

Was ist der Unterschied zwischen dem Entwerfen eines Szenarios für einen Comicstrip und dem Entwerfen eines ganzen Romans?

Ich entwerfe nie eine ganze Geschichte im Voraus. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht. Ich erfinde eine Anfangssituation, fange dann an zu schreiben, um zu sehen, wo es mich hinführt, und mache von da aus weiter. Ein Unterschied zwischen Strip- und Romanplot ist, dass der Strip einen beständigen Fluss visueller Ereignisse benötigt, während der Dialog ohne Bilder, sozusagen pur, funktionieren muss und dabei den Schwung nicht verlieren darf.

Sie haben beides offensichtlich mit großem Erfolg gemacht. Was macht Ihnen bei den beiden Formen jeweils besonders Spaß?

Wenn ich einen Comicstrip schreibe, wünsche ich mir, ich säße an einem Roman und hätte den Raum für Dialoge und die Entwicklung der Figuren. Wenn ich an einem Roman arbeite, wünsche ich mir, ich säße an einem Strip, denn ich beschreibe zwar jedes Panel für den Zeichner, muss mich dabei aber sehr kurzfassen und es ihm überlassen, seine Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen.

Ist Schreiben für Sie Vergnügen? Oder harte Arbeit? Die Romane sind so gut lesbar, und nichts ist schwieriger, als den Leser zu unterhalten …

Für mich ist Schreiben harte Arbeit. Ich versuche so zu schreiben, dass der Leser von dieser Anstrengung nichts merkt. Vielleicht finden das andere Schriftsteller leicht, ich nicht. Die Gedanken, die sich in meinem Kopf abspielen, genau auszuformulieren, ist nach meiner Erfahrung die schwierigste aller Aufgaben.

Leisten Sie sich private Späße oder Anspielungen, die Sie in Ihre Texte einbauen?

Ich baue nicht bewusst private Späße in meine Texte ein, aber hin und wieder verwende ich eine Anspielung, die nur für ein paar meiner Leser verständlich ist, ohne sie zu erklären, denn das wäre herablassend.

Einige Ihrer Figuren lesen sich wie Porträts realer Personen – Lucian Fletcher, der Maler in Die Klaue des Drachen zum Beispiel, oder Dr. Giles Pennyfeather in Die Goldfalle … oder liege ich da falsch?

Keine meiner Figuren leitet sich von einer realen Person ab. Sie alle entspringen meiner Fantasie. Es nützt nichts, zu fragen, wie sie dort geboren wurden, denn ich weiß es wirklich nicht. Die beiden, die Sie erwähnt haben, sind gutmütige Kerle, aber nicht sehr fröhlich, vielleicht sind sie sogar Spiegelbilder von mir selbst. Ich sage das ganz im Ernst. Der Humor in den Geschichten kommt aus den Figuren heraus, nicht aus mir.

Es gibt immer sehr viel ironischen Humor in den Modesty-Blaise-Romanen. Wie ernst – oder besser: realistisch – nehmen Sie die Abenteuer von Modesty und Willie?

Ich schreibe nie ironisch. In den Modesty-Geschichten bewege ich mich oft an der Grenze des Möglichen, aber ich überschreite diese Grenze nie. Das einzige unmögliche Element ist, dass zwei Menschen in ihrem Leben mehr als hundert solcher Abenteuer erleben. Aber das ist schriftstellerische Freiheit. Jedes Abenteuer für sich genommen ist möglich.

In einem früheren Interview erwähnen Sie, dass alle Ihre großartigen Schurkengestalten möglicherweise aus den Tiefen Ihres Unterbewusstseins gestiegen sind, aber – wenn das so sei – Sie darüber lieber nicht mehr wissen möchten. Nun, ich möchte nicht in Ihrer Seele, Ihrem Geist und Ihrem Herzen herumstochern. Dennoch: Woher haben Sie all diese sehr schrulligen Damen und Herren genommen? Aus der Realität? Von Leuten, die Sie kannten und nicht mochten? Oder aus der bloßen Fantasie?

Ich kann mich nur wiederholen. Meine Schurken kommen aus meiner Fantasie. Vielen Kritikern hat die Vielfältigkeit meiner Schurken gefallen, deshalb glaube ich, dass ich eine bizarre Gabe habe, sie mir auszudenken. Vielleicht ist es ein besonderes Geschick, Ideen zu verbinden. Ich sehe vielleicht in der Zeitung etwas über Siamesische Zwillinge und male mir aus, wie es zwei voll ausgewachsenen Siamesischen Zwillingen in einem Kampf ergehen würde. Dann plötzlich kommt die einzigartige Idee, dass sie getrennt worden sind und dass sie sich hassen, sie aber verrückt werden, wenn sie nicht verbunden sind, sodass sie einen Lederriemen tragen müssen, der sie an der Schulter zusammenhält. Daraus entstehen die schrecklichen Zwillinge Lok und Chu in Operation Säbelzahn. Ich sage aber nicht, dass es wirklich so passiert ist. Ich habe keine Ahnung.

Wo ist Peter O’Donnell seinen Figuren und Geschichten am nächsten? In ihren Vorstellungen von Freundschaft und Loyalität?

Ich führe diese Themen nicht bewusst ein, aber Freundschaft und Loyalität und Mut in der Not sind Qualitäten, die ich sehr schätze, und ich denke, das geht aus dem, was ich schreibe, hervor.

Über den Joseph-Losey-Film und die arme Monica Vitti müssen wir wohl nicht reden – aber die Filmmusik von John Dankworth war doch klasse, oder? Tempi passati – aber hat der Film dem Comicstrip und den Romanen geschadet?

Ich glaube nicht, dass der Film den Romanen sehr geschadet hat. Er hat aber auch nichts Gutes bewirkt. Bei der Dankworth-Filmmusik stimme ich Ihnen zu. Die war sehr gut.

Haben Sie den neuen Modesty-Blaise-Film gesehen, sozusagen die Vorgeschichte, und wenn ja, hat er Ihnen gefallen?

Ja, ich habe die DVD von My Name is Modesty. Ich wusste nichts von diesem Projekt, bis es abgeschlossen war, aber angesichts dessen, dass es in drei oder vier Wochen zusammengeschustert worden ist, denke ich, dass alle Beteiligten sehr gute Arbeit geleistet haben.

Sie haben vor Kurzem Ihren fünfundachtzigsten Geburtstag gefeiert, und Sie schreiben seit den Dreißigerjahren – haben Sie wirklich aufgehört zu schreiben? Oder nur mit Modesty Blaise?

Ich habe meine erste Geschichte verkauft, als ich sechzehn war und noch zur Schule ging. Meinen letzten Roman habe ich 1996 geschrieben, und 2001 habe ich ganz aufgehört zu schreiben. Die letzte Episode der letzten Geschichte erschien zufällig an meinem Geburtstag in jenem Jahr.

** **

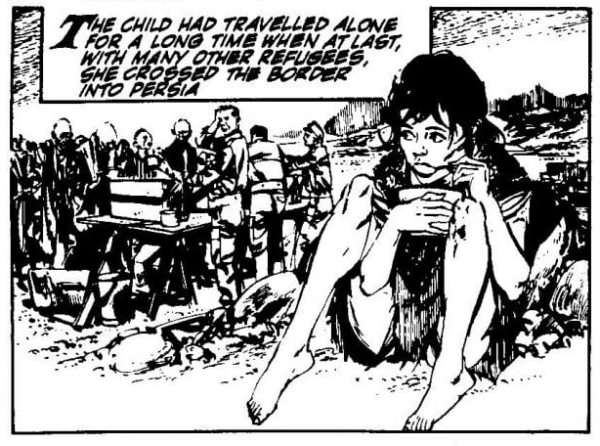

Thomas Wörtche führte das Interview 2005 im Rahmen der von ihm im Unionsverlag herausgegeben Wiederauflage der Modesty-Blaise-Romane. In der Krimi-Reihe metro erschienen von 2005-2008 in überarbeiteter Übersetzung die Bände:

Modesty Blaise – Die Klaue des Drachen. (Dragon’s Claw, 1978). Aus dem Englischen von Ilse Winger. Unionsverlag Zürich 2005, UT metro Bd. 331 (1. Aufl. – Wien: Zsolnay, 1979 unter dem Titel »Die Lady fliegt auf Drachen«)

Peter O’Donnell: Modesty Blaise – Die Goldfalle (The Impossible Virgin, 1971). Aus dem Englischen von Rudolf Hermstein. Unionsverlag, Zürich 2005, UT metro 349 (1. Aufl. – Wien: Zsolnay, 1983 unter dem Titel »Modesty Blaise – Die Goldfalle«)

Peter O’Donnell: Modesty Blaise – Operation Säbelzahn (Sabre-Tooth, 1966). Aus dem Englischen von Anton und Adele Stuzka. Unionsverlag Zürich 2006, UT metro 363 (f1. Aufl. – Wien: Zsolnay, 1967 unter dem Titel »Die Lady bittet ins Jenseits«)

Peter O’Donnell: Modesty Blaise – Der Xanadu-Talisman. (The Xanadu Talisman, 1981). Aus dem Englischen von Ilse Winger. Unionsverlag Zürich 2006, UT metro Nr. 366 (1. Aufl. – Wien: Zsolnay, 1981 unter dem Titel »Die Lady will es anders«)

Peter O’Donnell: Modesty Blaise – Ein Hauch von Tod. (A Taste for Death, 1969). Aus dem Englischen von Grit Körner. Unionsverlag Zürich 2007, UT metro 387 (1. Aufl. – Wien: Zsolnay, 1970 unter dem Titel »Modesty Blaise – Ein Gorilla für die Lady«)

Die Originaltitel aller Romane im Schnelldurchgang: Modesty Blaise, 1965, Sabre Tooth, 1966, I, Lucifer, 1967, A Taste for Death, 1969, The Impossible Virgin, 1971, Pieces of Modesty (stories), 1972, The Silver Mistress, 1973, Last Day in Limbo, 1976, Dragon’s Claw, 1978, The Xanadu Talisman, 1981), The Night of the Morningstar, 1982, Dead Man’s Handle, 1985, und der Erzählband Cobra Trap, 1996.

Als Madeleine Brent schrieb O’Donnell auch Frauenromane: Tregaron’s Daughter, 1971, Moonraker’s Bride, 1973, Kirkby’s Changeling, Stranger at Wildings, 1975, Merlin’s Keep, 1977, The Capricorn Stone, 1979, The Long Masquerade, 1981, A Heritage of Shadows, 1983, Stormswift, 1984, Golden Urchin, 1986.

Und hier noch der 20th Century Fox Originaltrailer des Joseph-Losey-Films von 1966 mit dem von John Dankworth komponierten Soundtrack, der auch die erste Staffel von »Mit Schirm, Charme und Melone« musikalisch begleitete: