Die thematischen Anthologien aus dem Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke haben sich zu einer formidablen Reihe entwickelt, die immer wieder durch ihre Themenbreite, Tiefe und Vielseitigkeit verblüfft. Nach den Bänden »über Bücher« (55), »Tod« (56), »der, die, das Fremde« (57) und »Arbeit« (58) ist nun gerade als Konkursbuch 59 »Freiheit« erschienen. Wir präsentieren Ihnen hier in unserer Mai-Ausgabe exklusiv vier Beiträge – hier den von Alf Mayer. Nebenan die »Freiheitstexte« der Herausgeberinnen Claudia Gehrke und Regina Nössler sowie von Thomas Wörtche.

Claudia Gehrke, Regina Nössler (Hg.): Freiheit. Konkursbuch 59. Beiträge u.a. von Sabine Beyerle, Miriam Böttcher, Ewa Boura, Safiye Can, Sigrun Casper, Chantalle El Helou, Peter Ertle, Barbara Fellgiebel, Ruth Forschbach, Orit Gidali, Joachim Hildebrandt, Klára Hůrková, Angela Kallhoff, Sigi Lieb, Carola Lipp, Marina Lioubaskina, Alf Mayer, Regina Nössler, Lutz Rathenow, Elisabeth Richter, Karin Rick, Axel Schock, Walltraud Schwab, Tzveta Sofronieva, Achim Stegmüller, Yoko Tawada, Aigerim Tazhi, Georgi Tenev, Jürgen Wertheimer, Thomas Wörtche und Kira Zetzmann. Konkursbuch Verlag, Tübingen 2024. 404 Seiten, Klappenbroschur, reich und farbig illustriert, 16,80 Euro.

** **

Freiheit, Achternbusch und allerlei Gespenster – beim Bundesfilmpreis ’83, dem Jahr der »geistig-moralischen Wende«

Eine Erinnerung von Alf Mayer

Offener Brief an den Bundesministern des Innern (BMI)

Dr. Friedrich Zimmermann

Berlin, 25. Juni 1983

Sehr geehrter Herr Minister,

wir distanzieren uns von dem Vorgehen zweier Mitglieder der diesjährigen Bundesfilmpreisjury, Details aus den Beratungen der Kommission, unter Umgehung der uns allen vom BMI auferlegten Geheimhaltung der Gespräche, der Öffentlichkeit manipulativ und teilweise verfälscht preiszugeben. Die Presse reagierte mit spekulativen Anwürfen gegen die Jury, und einige Filmemacher überlegten, Rechtsklage gegen das BMI zu erheben, um die „Freiheit der Kunst“ zu verteidigen. Bedauerlicherweise hat das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, dessen filmpolitischer Wankelmut bereits im Fall Achternbusch „gespenstisch“ ist, für diese auf Personen der Jury gerichteten Unterstellungen seine Informationskanäle und Publikationen zur Verfügung gestellt. Damit hat diese Institution der „Wende“ in der Filmpolitik Vorschub geleistet, die sie vorgibt zu bekämpfen.

Wir bedauern sehr, daß Sie, Herr Minister, nichts unternommen haben, die Legitimation der Äußerungen der beiden Jury-Mitglieder infragezustellen, um uns auf diese Weise zu schützen und den notwendig internen Beratungsvorgang zu garantieren.

Ihr Schweigen hat nämlich auch zur Folge, daß die von dem Filmkritiker der Evangelischen Publizistik und gleichzeitigem Jury-Mitglied, Alf Maier, „angezettelte Kampagne“, den diesjährigen Preisträgern den Eindruck vermittelt, ihre Auszeichnung sei dem kommerziellen Preis der „Goldenen Leinwand“ gleichzustellen und unter die vielzitierte „Wende“ zu subsumieren. Wir halten das für eine unerträgliche Diskriminierung der Preisträger, die wir auf das Entschiedenste zurückweisen.

Gezeichnet:

Dr. Elke Baur

Wilhelm Bettecken

Dr. Hans Borgelt

Manfred Goldermann

Adrian Kutter

Prof. Wolfgang Längsfeld

Maximiliane Mainka

Rudolf Opitz

Claus-Jürgen Roepke

Gabriele Röthemeyer

Barbara Stanek

***

Mein Name war darin falsch geschrieben, aber dieser 40 Jahre alte offene Brief gehört als Zeitdokument in ein »konkursbuch« zum Thema Freiheit. Die „Freiheit der Kunst“ in Anführungszeichen setzten darin unter anderm: ein Filmprofessor der Münchner Filmhochschule, der Direktor einer evangelischen Akademie, ein ehemaliger Berlinale-Pressesprecher, die spätere Geschäftsführerin einer Filmakademie, zwei Kinobesitzer, eine Dokumentarfilmerin, eine Cutterin sowie ein hochrangiger Vertreter der katholischen Filmpublizistik. Es war ein weinerlicher Denunziantenbrief an einen CSU-Bundesinnenminister, der damals gerade bewies, dass er es ernst meinte mit Helmut Kohls »geistig-moralischer Wende« und gegen Kultur, die ihm nicht passte, zu Felde zog. Dem biederten sich die Unterzeichner an. (Die meisten von ihnen sind inzwischen verstorben. Nicht unterzeichnet haben damals Volker Canaris, Schauspielintendant in Köln, und Thomas Thieringer, freier SZ-Kritiker.)

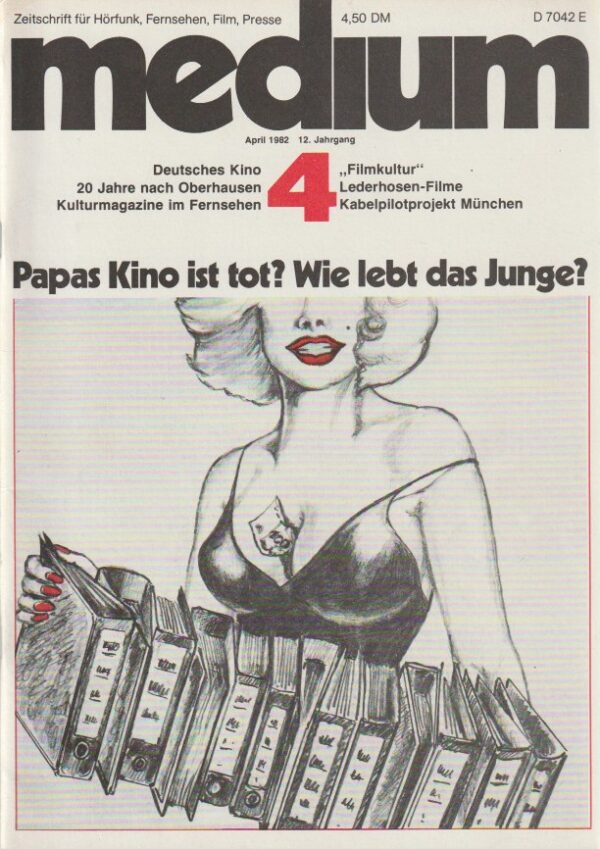

Mein Jurykollege Stefan Meuschel und ich waren nach einer gespensterhaften Sitzungswoche zurückgetreten. Jeder für sich. Wir hatten uns nicht abgesprochen. Mit 31 war ich das mit Abstand jüngste Mitglied der Bundesfilmpreiskommission. Der Opern- und Musikkenner Meuschel saß für die Künstlergewerkschaft im Gremium. Er war Regieassistent bei Fritz Kortner gewesen, hatte mit Samuel Beckett, Max Frisch und Carl Zuckmayer gearbeitet. Gab damit nicht an. Ich war damals Filmredakteur der Zeitschrift „medium“ und auf Vorschlag der Bundesvereinigung Film in den Auswahlausschuss für den Bundesfilmpreis berufen worden. Laut Satzung waren wir unabhängige Fachleute mit dem Recht, dem Bundesinnenminister die besten Filme eines Jahrgangs zur Auszeichnung vorzuschlagen. Für Filmschalen in Silber oder Gold, bis zu 400 000 DM schwer.

Die Sichtung der Filme fand in der Rotunde von Schloss Biebrich statt. Stuckverzierter Saal, hohe Sprossenfenster, taubenblauer Samt zum Verdunkeln, unglaublich üppige Polstersessel, Salon-Atmosphäre, knarzendes Parkett, Schnittchen, Tee, Kaffee oder Wasser. Für schwierige Abstimmungen ein Asbach-Uralt im Schrank. Volker Schlöndorff hatte hier in diesem Schloss am Rheinufer als Schuljunge und Hilfskraft des Vorführers seine ersten Begegnungen mit Fellini, Antonioni, Bergman, Marcel Carné und anderer Filmkunst gehabt. Schloss Biebrich war Sitz der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW), der ältesten Filmförderungsinstitution der Republik. Die dort vergebenen Prädikate »wertvoll« und »besonders wertvoll« waren einst steuermindernd, befreiten von der Vergnügungssteuer. Bei einem Erfolgsfilm waren das einige hunderttausend Mark. Im Filmförderungssystem bedeutete ein FBW-Prädikat die automatische Berücksichtigung bei der sogenannten Referenzfilmförderung. Ganze Filmemacher-Generationen hatten sich so von einem zum nächsten Film finanziert, Erfahrungen und Prestige gesammelt. So gut wie alle der Unterzeichner des »Oberhausener Manifests« von 1962 (»Papas Kino ist tot!«) hatten als Kurzfilmer angefangen.

Doch zurück in die Rotunde, zur Sichtungswoche für den Bundesfilmpreis, Montag 30. Mai bis Freitag 3. Juni 1983. Es war kein Jahr wie jedes andere und würde auch kein Bundesfilmpreis wie jeder andere werden. Das wusste eigentlich jeder von uns Kommissionsmitgliedern. Die Zeichen standen bereits deutlich an der Wand.

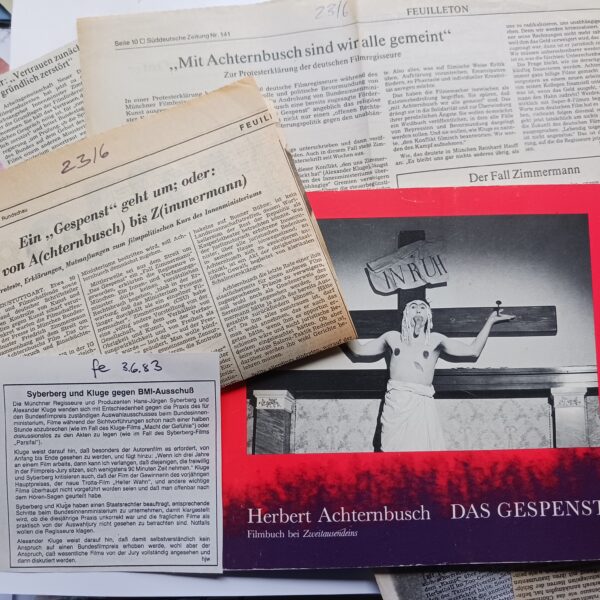

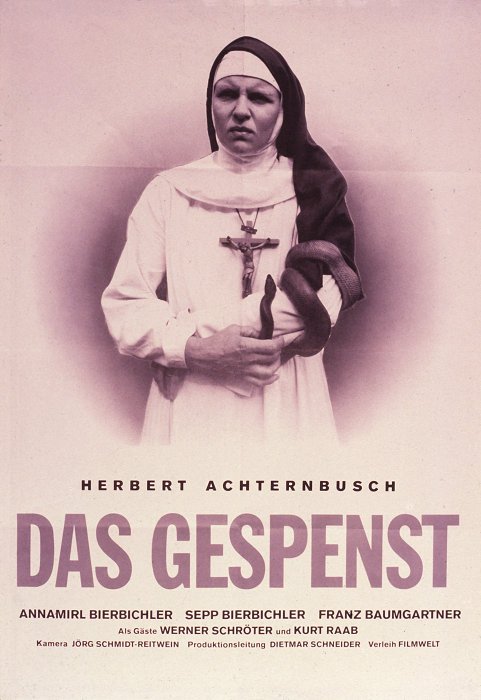

Gegen Willy Brandts „mehr Demokratie wagen“ von 1969 setzte Helmut Kohl gerade – am 1. Oktober 1982 per Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt und mit einem Koalitionswechsel der FDP ins Amt gelangt – seine »geistig-moralischer Wende«, die Rückkehr zu konservativen Werten. Genscher blieb Außenminister. Neuer Minister für Verfassung, Kultur und Polizei wurde der als Hardliner berüchtigte Friedrich Zimmermann von der CSU. Er löste den Liberalen Gerhardt Baum ab – und hatte in den Wochen vor unserer Sitzung bereits die Axt geschwungen. Als erstes traf es den Filmemacher Herbert Achternbusch, 1982 noch Bundesfilmpreisträger mit einem Filmband in Silber für Das letzte Loch. Mit dem Preisgeld von 300 000 DM hatte Achternbusch noch gleich im Sommer am Starnberger See Das Gespenst gedreht, mit ihm selbst als »Ober«, 42. Neben-Herrgott eines Klosters, der vom Kreuz heruntersteigt, mit Annamirl Bierbichler als Oberin, Josef Bierbichler als Bauer & Römer, Kurt Raab als Polizist und Werner Schroeter als Bischof. Der Film hatte im Oktober 1982 auf den Filmtagen in Hof Premiere. Er sollte im Juni 1983 ins Kino kommen.

Herbert Achternbusch als 42. Neben-Herrgott

Zwei unvorschriftsmäßige Polizisten in DAS GESPENST

Dafür brauchte er (wie bis heute jeder Film, sollte er nicht ab 18 und damit nur für Spätvorstellungen freigegeben sein) eine Altersfreigabe der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Im Arbeitsausschuss der FSK lag Das Gespenst am 29. 3.1983 vor und erhielt keine Freigabe – wegen Verstoßes gegen die FSK-Grundsätze, d.h. gegen die von der Filmwirtschaft festgelegten Normen, die freiwillig einen strengeren Maßstab als die Strafgesetze anlegen. Es wurde eine Verletzung des religiösen Gefühls konstatiert. Dagegen verteilte die Arbeitsgemeinschaft der Filmjournalisten auf den 29. Oberhausener Westdeutschen Kurzfilmtagen einen Protestaufruf. Die Prüfung durch die Juristenkommission der SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft) hatte bereits ergeben, dass der Film strafrechtlich unbedenklich sei. Einem erwachsenen Publikum hätte er ohne weiteres vorgeführt werden können. Ohne die FSK-Freigabe aber fehlte dem Film die wesentliche Voraussetzung zur Abnahme beim Bundesinnenminister. Dort stand die Zahlung der letzten Rate noch aus. Eine von Zimmermanns ersten Amtshandlungen war es denn auch, Achternbuschs Gespenst die letzten 75 000 DM zu versagen. Achternbusch blieb nur der Klageweg.

Gleichzeitig schoss sich die konservative Presse auf die neuen Zeiten ein. Im April 1983 wurde die staatliche Filmförderung in der im Axel-Springer-Verlag erscheinenden »Bild am Sonntag« und »Welt am Sonntag« als Steuerverschwendung bezeichnet. Es war eine formidable Kampagne. 2000 Arbeitslose könnte man allein mit dem Preis-Geld für Achternbusch bezahlen, hieß es. »Die Welt« schrieb am 7. Mai 1983: »Hier liegt der eigentliche Skandal der Affäre: Das Bundesinnenministerium hat seine Filmförderung zu sehr auf die Subventionierung sogenannter Autorenfilme abgestellt, auf die Subventionierung von Streifen, die – außer eine winzige Zielgruppenclique – niemanden interessieren und die keinen Pfennig Geld wieder zurück in die Kasse bringen. Das muss in Zukunft anders werden.« Im Innenministerium gingen entsprechende Protestbriefe ein. Das kulturelle roll back gegen die 68er kam in Fahrt.

Dann bezeichnete die katholische Kirche in einer Pressemitteilung vom 30. April 1983 den Achternbusch-Film als „Missbrauch der Kunst“. Der Medienbeauftragte der katholischen deutschen Bischofskonferenz sah durch Das Gespenst seine religiösen Gefühle verletzt. Die Katholische Filmkommission resümierte: »Der formal mißlungene Film gefällt sich in Geschmacklosigkeiten und Provokationen, die beleidigen, weil sie das religiöse und sittliche Empfinden vieler Menschen mißachten.« Der katholische »film-dienst« urteilte: »Einigen eindrucksvollen Szenen und Bildeinsteilungen (Schlußapotheose) stehen zahllose Geschmacklosigkeiten und Provokationen, darstellerisches Unvermögen (Novizinnen, Bischof) und quälende Längen, Klischees und Banalitäten gegenüber.«

Die Jury der Evangelischen Filmarbeit hingegen hatte Das Gespenst bereits zum »Film des Monats« April erklärt. Das hatte zwar die FSK beeindruckt, da sich angesichts der positiven Stellungnahme einer kirchlichen Jury die Argumentation einer Verletzung religiösen Empfindens nicht mehr halten ließ. Im Revisionsverfahren hatte die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft dann den Film mit der Begründung der Meinungsvielfalt freigegeben. Die katholische Kirche in Person von Prälat Schätzler hingegen sprach in einer Stellungnahme vom 28. April1983 von einer »ernsten Belastung« der ökumenischen Zusammenarbeit durch die Entscheidung der Evangelischen Filmjury. Fast noch schärfer formulierte es die evangelische Kirche selbst. Ein Sprecher äußerte in einer offiziellen Erklärung vom 5. Mai 1983 das Bedauern der EKD darüber, »daß die Jury über viele Szenen hinweggesehen hat, in der die Person Jesu Christi und Symbole des christlichen Glaubens auf groteske und verletzende Weise verfremdet werden«. Worauf die Jury sich in einer Stellungnahme verteidigte: »Kritikfähigkeit und Kritikbereitschaft, die Achternbuschs Film herausfordert, scheinen in Teilen der christlichen Öffentlichkeit und der Amtskirche unterentwickelt.«

Einer meiner Jurykollegen im Bundesfilmpreis-Gremium war Oberkirchenrat, Direktor einer evangelischen Akademie und was Achternbusch anging, einer der Gnadenlosesten. Während der Sitzungswoche in Wiesbaden hatte ich, glaube ich, die meisten Widerreden gegen ihn geführt. Das Ganze insgesamt mehr als absurd. Zum Instrument der Filmsichtung für den Bundesfilmpreis gehörte nämlich – und in diesem Jahr der »geistig-moralischen Wende« ganz besonders – der Abbruch eines Films. Dafür genügte die erhobene Hand eines einzigen Jurymitglieds und der Ruf »Abbruch!«, woraufhin das Licht anging und der Film angehalten wurde.

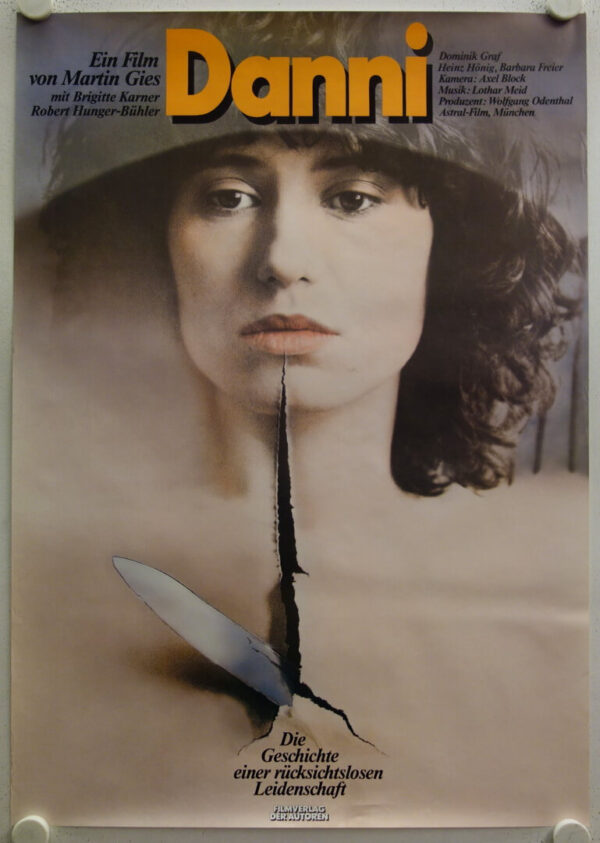

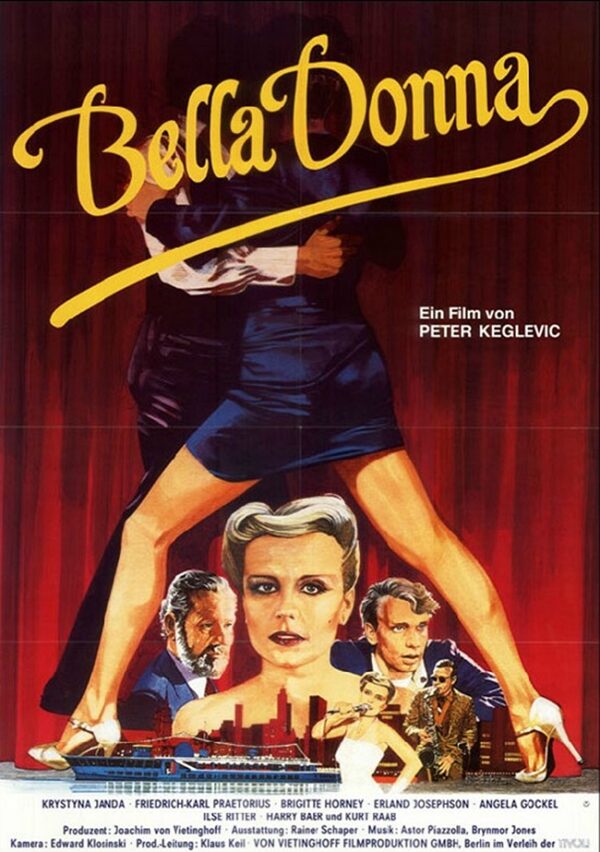

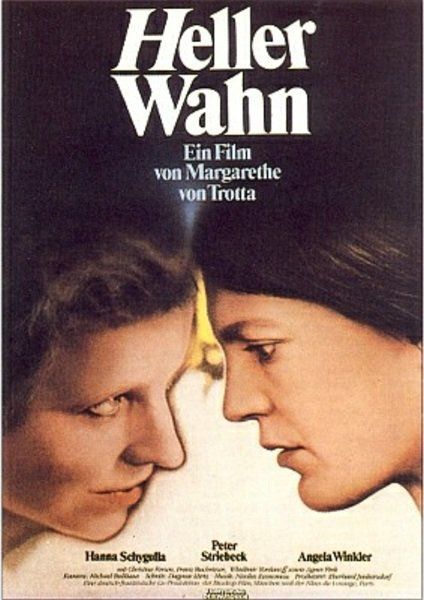

Wer sich traute, konnte »Gegenrede!» rufen, musste dann aber ein Weiterschauen des Films begründen und für die schnelle Abstimmung eine Mehrheit finden. Bei Syberbergs «Parsifal«, immerhin viereinhalb Stunden lang, geschah das geschlagene neun Mal. Immerhin wurde er durchgeschaut, wenn auch mit all diesen Unterbrechungen. Alexander Kluge – immer schon ein Wortführer des Neuen Deutschen Films und seit je Widersacher reaktionärer Filmpolitik – hatte die schweigende Ausschuss-Mehrheit von vornherein gegen sich. Sein großer (und bis heute bedeutsamer) Opernfilm Die Macht der Gefühle schaffte es nur bis Minute 29, dann wurde er auf Nimmerwiedersehen abgebrochen. Widerrede zwecklos. Die Abbrecher brauchten nicht zu begründen, brauchten es nur zu tun und sich zu verweigern. So ging es auch dem vom Schriftsteller zum Filmemacher gewordenen Thomas Brasch (mit Domino), so ging es Hellmuth Costard und Jürgen Ebert (Echtzeit), Martin Gies (Danni), Peter Keglevic (Bella Donna), Rainer Werner Fassbinder (Querelle), Margarethe von Trotta (Heller Wahn) und Shorab Shadid Saless (Utopia). Insgesamt tobte sich in unserer Woche im Sichtungssaal in Wiesbaden-Biebrich ein ziemlich beängstigender Kleingeist aus. Das in einem Gremium, das sich selbst eher als liberal und auf jeden Fall staatstragend sah.

„Vorauseilendes Strammstehen“ fand ich das kleinbürgerliche Wüten, das sich im übrigen auch immer mehr gegen den die Sitzung leitenden Ministerialbeamten richtete, einen überaus korrekten Mann (mit nun dem falschen Parteibuch), der in Folge der Sitzung ebenfalls beim Minister angeschwärzt und alsbald versetzt wurde. In der Begründung meines Austritts bescheinigte ich meinen Ex-Kolleginnen und –Kollegen eine Beschleunigung der vom neuen Filmminister gewünschten Wende. Ich hatte erlebt, wie angeblich unabhängige und freie Fachleute »Unbequemes und Aufmüpfiges nur noch mit spitzen Fingern anschauten« und »lieber schon mal machten, was nachher sowieso kommt«.

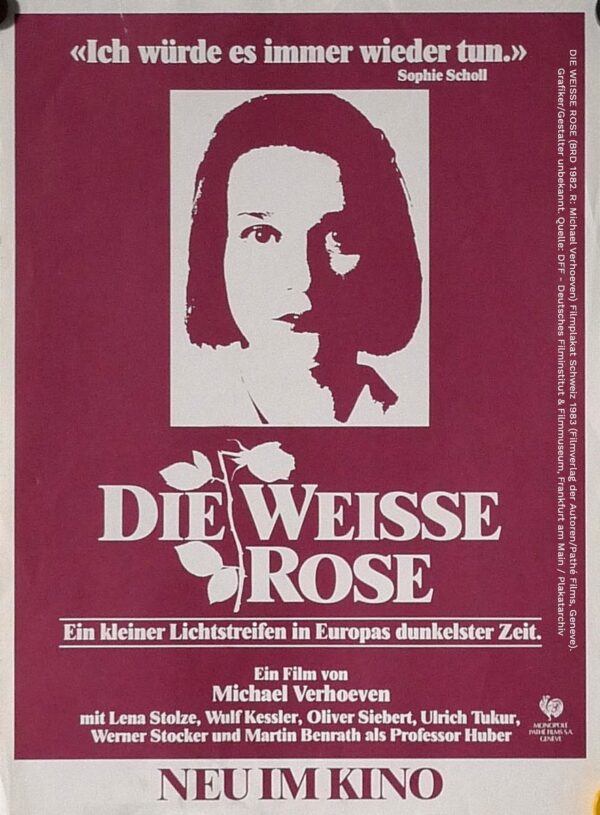

Immerhin konnten wir in unserer Sitzungswoche schon wissen, dass der neue und alte Außenminister Genscher und der neue FDP-Justizminister Engelhardt es dem Goethe-Institut bereits untersagt hatten, Michael Verhoevens vielprämierten Film Die weiße Rose über den antifaschistischen Widerstand der Studentengruppe um die Geschwister Scholl im Ausland zu zeigen. Stein des Anstoßes: Im Nachspann des Films heißt es, dass die Unrechtsurteile aus der NS-Zeit unzureichend aufgearbeitet seien. Das sei im Ausland missverständlich.

Fünf Tage nach der Veröffentlichung des oben zitierten Briefes meldete die »Süddeutsche Zeitung« unter der Überschrift »Zimmermann bleibt hart«, dass der Bundesinnenminister es gerade abgelehnt habe, das von einem Drehbuchausschuss vorgeschlagene Projekt Der Wanderkrebs von Herbert Achternbusch zu fördern. »Zum zweiten Mal hat der Bundesinnenminister in die Filmförderung seines Ministeriums eingegriffen und damit seine persönliche Verantwortung deutlich gemacht. Zum zweiten Mal hat er gegen ein Projekt von Herbert Achternbusch entschieden. Damit hat er endgültig die Linie seiner Vorgänger verlassen, die stets die Vorschläge der unabhängigen Gremien respektiert haben.« Die Zeitung veröffentlichte auch Zimmermanns Brief an die Spielfilm-Jury. Darin hieß es:

»Es muss vermieden werden, daß die Zuwendung von DM 250.000 an einen als problematisch – nicht als problemorientiert – empfundenen Film in der Öffentlichkeit als eine unangemessene Verwendung von Steuermitteln bewertet wird. Die Auswirkungen auf die Möglichkeit der Fortführung der kulturellen Filmförderung sind nur schwer abzusehen … Bei Durchsicht des Drehbuchs ist lediglich zu erwarten, daß der Film als „quasi-politisch« nur nur für einen relativ kleinen Preis eine gewisse Rolle spielt. Wie lange unter solchen Auspizien die Fortführung der kulturellen Filmförderung in ausreichendem Umfang möglich bleibt, ist dann eine offene Frage. Film ist nach seiner Idee ein Kulturinstrument für viele. Im Prinzip muss er daher darauf angelegt sein, große Zuschauerzahlen zu erreichen, breite Kreise der Bevölkerung teilnehmen zu lassen. Dies gilt auch für den kulturell relevanten Film…«

Dazu ein »Spiegel«-Interview vom 10.7.1983:

ZIMMERMANN. Niemand zensiert; soll er seinen Film doch drehen, wie er will. Was haben Sie für

Maßstäbe? Wir sparen im Haushalt sechseinhalb Milliarden ein. Überall wird gekürzt – bei den

Rentnern, bei den Versorgungsempfängern, im Sozialbereich. Und Sie verlangen, daß jemand

gefördert wird, der, wie er selber sagt, nur provozieren will.

SPIEGEL: Das will doch die Kunst.

ZIMMERMANN: Gut, aber das soll er doch mit seinem Geld machen und nicht mit dem

der Steuerzahler. Der Steuerzahler will nicht provoziert, der möchte unterhalten werden.

Das ist der Unterschied (…) Ich betrachte das Drehbuch nicht als förderungswürdig. Das ist

meine Entscheidung. Die Jury hat nur ein Vorschlagsrecht; ich treffe die Entscheidung,

und ich brauche sie nicht zu begründen.

Die Entscheidung, eventuell Achternbuschs Gespenst einen Bundesfilmpreis zu versagen, hatte die Filmpreiskommission in unserer Sitzungswoche dem Minister bereits vorauseilend erspart – es war einer der Gründe für meinen Jury-Austritt. Wir hatten den Film in der Biebricher Rotunde angeschaut, schließlich redete im Frühsommer 1983 die ganze Republik davon. Damit war er eigentlich automatisch unter den Kandidaten für den aktuellen Bundesfilmpreis. Nur Filme, die von der Jury ganz zu Ende gesehen worden waren, konnten in die Endauswahl kommen. Mit einem formalen Trick aber machte die Ausschuss-Mehrheit das am nächsten Morgen wieder rückgängig. Man wollte – explizit damals so gesagt – »dem Minister den Film nicht zumuten«. – Für mich war das zu wenig Mut und Freiheit vor Ministerthronen. Zuviel an Untertanentum.

»Politische Bewertung von Kunst hat Tradition in unserem Land. Sie berührt die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte … Man täuscht sich allerdings, wenn man glaubt, uns auseinander dividieren zu können. Wir haben ein gemeinsames Selbstbewusstsein: 20 Jahre Neuer Deutscher Film. Ein Angriff auf ihn ist ein Angriff auf Fantasie und Kreativität. Wir werden Mittel und Wege finden, die Kunst vor ihren Henkern zu schützen. Wenn Politiker sich um jeden Preis mit uns anzulegen wünschen, so werden sie uns bereit finden«, hieß es in einer während des Monats Juni 1983 von so gut wie allen bedeutsamen deutschen Filmregisseuren unterschriebenen »Münchner Erklärung«. Wim Wenders trug sie im Namen der Bundesfilmpreisträger bei der Verleihung in Berlin Minister und Publikum vor. So etwas hätte ich mir von unserer Jury auch gewünscht. Pustekuchen.

Angesichts des Skandals und der Debatten entwickelte sich Das Gespenst zum kommerziellen Erfolg mit über 180.000 Besuchern. In Stuttgart, München und anderen Städten wurde der Film beschlagnahmt, bald aber wieder freigegeben. In Österreich ist Das Gespenst heute noch verboten, nur in einigen Bibliotheken kann er für wissenschaftliche Arbeiten ausgeliehen werden. Achternbusch damals: »Wahrlich, ich sage euch: Wer diesen Film blasphemisch findet, lästert Gott!«

P.S. Der evangelische Oberkirchenrat blieb mein Feind. Die EKD und die Katholische Kirche wurden Vorreiter des vom katholischen Medienunternehmer und Strauß-und-Zimmermann-Freund Leo Kirch forcierten Privatfernsehens in Deutschland. Den Kirchen wurden kostenlose Gottesdienstübertragungen und das Wort zum Sonntag/ Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Donnerstag/ Freitag versprochen. Aber nicht deswegen zogen die neuen Sender SAT 1, RTL, Vox und Pro Sieben Zuschauer an. Die wurden mit schlüpfrigen Sendungen à la »Tutti Frutti« und der Exhumierung deutscher Sexfilme geangelt. In der Lederhose wird gejodelt, Schulmädchen-Report 1 bis 7, Die Bekenntnisse der Josefine Mutzenbacher, Graf Porno und seine Gespielinnen hießen die Quotenbringer.

Das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, bei dem ich acht Jahre lang Filmredakteur war, strich die Zeitschrift »medium« zusammen. Von monatlich auf nur noch vierteljährlich und auf nur noch einen Redakteur. Ich hätte ja hinlänglich bewiesen, dass ich nicht fähig sei, evangelische Wertvorstellungen zu vermitteln, hieß es in meiner »Tendenz-Änderungskündigung«. Als (eigentlich) Katholik war das nie Arbeitsbedingung für mich gewesen. »Aber um Himmels Willen, Herr Mayer, das ist eine Fachzeitschrift«, hatte es bei der Einstellung geheißen. Ein paar Jahre nach der oben beschriebenen Bundesfilmpreis-Sitzung bewarb ich mich auf Aufforderung beim Kleinen Fernsehspiel des ZDF als Redakteur. Zweimal stimmte die Redaktion für mich, je mit großer Mehrheit, aber von oben war die Bremse drin. Der Programmdirektor sagte mir schließlich: »Aber Sie wissen doch, Herr Mayer, dass Sie nicht institutionstauglich sind.«

Bin ich tatsächlich nicht. Freiheit hat ihren Wert. Oder um es mit Janis Joplin zu sagen: Freedom is just another word for nothing else to loose. Und kein Lied hatte ich als Heranwachsender glühender gesungen:

Die Gedanken sind frei,

wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei

wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,

kein Jäger erschießen,

es bleibet dabei:

die Gedanken sind frei…

Leonard Cohen übrigens nahm das Lied, mit deutschem Text, während seiner Deutschland-Tournee 1976 in sein Programm. Wer feuchte Augen will, suche sich den Livemitschnitt im Internet.

Quellen:

»Widerwärtig, säuisch« Weil der Film »Das Gespenst« religiöse Gefühle verletze, will Innenminister Zimmermann von Regisseur Achternbusch öffentliche Fördermittel zurückverlangen; DER SPIEGEL 19/1983, 08.05.1983

Die galoppierenden Leichenbestatter (II) und (III); epd Kirche und Film, Mai und Juni 1983

»Pro und contra das ›Gespenst‹«; epd Dokumentation, Nr. 29, 20.06.1983

»Mit Achternbusch sind wir alle gemeint«. Zur Protesterklärung der deutschen Filmregisseure; Süddeutsche Zeitung, 23.06.1983

Ein ›Gespenst‹ geht um; oder: von A(chternbusch) bis Z(immermann). Proteste, Erklärungen, Mutmaßungen zum filmpolitischen Kurs des Innenministeriums; Frankfurter Rundschau, 23.06.1983.

Zimmermann bleibt hart; Süddeutsche Zeitung, 30.06.1983.

Filmschaffende, rechtsum, rückwärts marsch! Aus der Kontroverse um den angeblich blasphemischen Jesus-Film »Das Gespenst« hat Innenminister Zimmermann eine kulturpolitische Offensive entwickelt: Die Filmförderung seines Ministeriums, bisher strikt auf »künstlerische Qualität« gerichtet, soll sich künftig an Kinokasse und gesundem Volksempfinden orientieren; DER SPIEGEL 27/1983, 03.07.1983

»Alles zusammen ergibt einen Kurs«. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann über Demonstrationsgesetze, Ausländerrecht und Filmzensur. SPIEGEL-Gespräch von Erich Böhme, Urs Jenny und Paul Lersch; DER SPIEGEL 28/1983, 10.07.1983

Währungsreform? Ein Beitrag zur Ernüchterung der filmpolitischen Diskussion, von Alf Mayer; medium, Juli 1983, S. 20-23.