Zwischen allen Stühlen

Ein Interview mit Dirk Brauns über „Die Unscheinbaren“, und Verleger Wolfgang Hörner schaut auch vorbei

Dirk Brauns ist Autor des Romans „Die Unscheinbaren“, ein Familien- und Spionageroman, der im Berliner Galiani-Verlag im Frühjahr 2019 erschienen ist. Bodo V. Hechelhammer traf Brauns und den Programmleiter von Galiani, Wolfgang Hörner, für CulturMag in den Verlagsräumen in der Friedrichstraße und sprach mit ihnen über Dirk Brauns‘ Autorenleben und den Weg zu seinem aktuellen Buch.

Frühe Affinität

Hechelhammer: Dirk Brauns, Jahrgang 1968, wurde am Valentinstag in Ostberlin geboren. Abitur 1986. Danach drei Jahre beim Militär, Unteroffizier bei der Nationalen Volksarmee (NVA), bis zum Zeitpunkt, als die DDR zusammenbrach. Erste Schreibversuche. 1989 Studium der Philosophie an der Humboldt-Universität. Abbruch des Studiums. Ab 1990 hat er dann an der Hochschule der Künste Berlin „Szenisches Schreiben“ bei Yaak Karsunke und Heiner Müller studiert. Danach beginnt die Professionalisierung des Schreibens mit ersten Beiträgen für Zeitungen wie Sonntag, Freitag und Taz.

Überspitzt gesagt: vom Unteroffizier zum Autor, vom letzten Verteidigungsminister der DDR, Heinz Keßler, zum großen deutschen Dramatiker Heiner Müller. Wie kam Dirk Brauns überhaupt zum Schreiben? Vorbestimmung oder Zufall?

Brauns: Die Anfänge meines Schreibens würde ich gar nicht so sehr in der Armeezeit verorten, sondern schon in der Schule. Viele beginnen mit Gedichten. Bei mir war es ähnlich. Ich habe meine damalige Freundin mit Gedichten überhäuft, habe ihr zum Geburtstag ein eigenes Buch gestaltet. Eine Affinität zum Schreiben ist sehr früh da gewesen. Es hat mit meiner Biografie zu tun und letztendlich auch – das ist mir erst bei diesem Roman klar geworden – mit der Prägung meines Vaters. Einen so kurzen Verbindungsstrich könnte man tatsächlich ziehen – Erfahrungsdruck meines Vaters und Schreibdruck von mir. Da gibt es einen Zusammenhang.

Hechelhammer: Der Vater, der ja auch in „Die Unscheinbaren“ eine zentrale Rolle spielt, hat also früh eine entscheidende Rolle auch im Leben des Autors übernommen. Lief etwa alles auf „Die Unscheinbaren“ im Leben von Dirk Brauns hinaus?

Brauns: Ich sehe mich nicht als jemand, der sein Autorenleben auf ein oder zwei Bücher ausrichtet. Welche Bücher ich noch schreiben muss, ahne ich zumindest. „Die Unscheinbaren“ war eines davon. Bereits mit dem Vorgänger-Roman „Wir müssen dann fort sein“ habe ich in anderer Konstellation erzählt, wie die Figur eines starken Vaters das Leben eines Sohnes bestimmt und aus der Bahn werfen kann. Alles was ich schreibe, steht miteinander in Verbindung, mit mir und meinem Leben. Durch „Die Unscheinbaren“ ist in unserer Familie so etwas wie Friede eingekehrt. Wenn man „Wir müssen dann fort sein“ dagegenhält, ist das sehr erstaunlich. Dieser Roman war eher ein Anti-Vater-Buch.

Schockzustand Klagenfurt

Hechelhammer: Schon im Juni 1993 erfolgte eine Einladung nach Klagenfurt, zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur, zum 17. Ingeborg-Bachmannpreis. Für Paradebeispiel gab es das 3Sat-Stipendium. In der NZZ hieß es: „Die bereits totgesagte Literatur aus der ehemaligen DDR konnte mit ihren ureigenen Themen ein aufsehenerregendes und sicher für viele aufmunterndes Comeback feiern“.

Wer hat Dirk Brauns nach Kärnten eingeladen und wie wurde man überhaupt auf ihn aufmerksam? Was bedeutet Klagenfurt für die Autorenkarriere und passte der Stempel wie „DDR-Schriftsteller“ überhaupt?

Brauns: Nach Klagenfurt brachte mich der Lektor Christoph Buchwald. Er hatte mich vorgeschlagen und hinter den Kulissen die Fäden gezogen. 1993 war ich fünfundzwanzig Jahre alt. Der literarische Betrieb war für mich ein Schock. Ich konnte das nicht verarbeiten, nicht verstehen. Danach ist bei mir eine Art Zwischenweg-Entscheidung gefallen, dass ich so etwas eigentlich nicht machen will.

Was nicht funktioniert hat? Ich war sehr jung und bin mit einem DDR-Text angetreten. Daraus ist später ein Hörspiel im Deutschlandfunk entstanden. Ein spannungsreicher, toller Text, finde ich immer noch. Tatsächlich habe ich 1988 an einer Militärparade in Ostberlin teilgenommen. Diese ganzen Prozesse aufzuschreiben, wie sie gerade nicht in den Medien, im Staatsfernsehen zu sehen waren, bot informationsdramaturgisch einen hohen Reiz. Die Nähe des Einzelnen zur Macht, die im Vorbeifahren kulminiert. Dies literarisch zu fassen, war für mich ein beinahe orgiastisches Erlebnis. Innerhalb von zwei Tagen stieß ich das von mir. Und in Klagenfurt war es fürs Publikum tatsächlich so, als würde jemand sein Herz öffnen und die Hose runterlassen.

Mit fünfundzwanzig glaubt man ja, Goethe, Schiller und Kleist in einer Person zu sein. Ich dachte, jetzt hast du den Preis eingesackt. Und Maxim Biller, der einer der Juroren war, gestand mir später beim Festempfang, dass ich hätte gewinnen müssen. Aber mich kannte niemand und sie gaben mir das Stipendium.

Großer Experimentalraum

Hechelhammer: Es folgten Hörspielveröffentlichungen wie „Paradebeispiel“ und „Mitleidverbindung“, ein Jahr später das nächste Stipendium im Künstlerhaus Wiepersdorf, um danach aber nach Minsk zu ziehen. Das Schreiben ist jetzt Beruf, aber noch keine Berufung. Der Journalist scheint mit dem Schriftsteller zu ringen und diesen zu schultern.

Gerade Minsk muss zu Beginn der 90er Jahre doch wohl noch sehr speziell gewesen sein.

Von dem großen traditionsreichen Erholungsraum für Kulturschaffende, dem ehemaligen Wohnsitz von Arnims, in die graue Betonwüste nach Weißrussland, was ist hier schiefgelaufen? Abenteuerlust, berufliche Notwendigkeit, Recherchen oder wieder ein Zufall? Erweiterung persönlicher Grenzen oder Grenzerfahrung?

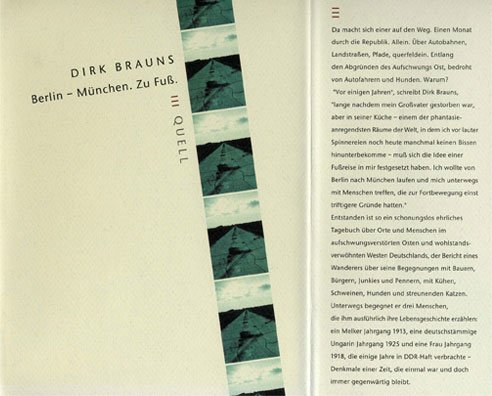

Brauns: In diesen Jahren ging es um Lebensstabilität. Und das Schreiben hatte großen Anteil daran. Ich schrieb mein erstes Buch „Berlin-München. Zu Fuß“, nachdem ich die Strecke gewandert war. Diese Reiseerzählung war für mich ein Abschied von Deutschland und auch ein Abschied von Berlin. Meine Heimatstadt war für mich nie ein guter Schreibort. Nach den völlig verrückten Jahren beim Militär hatte ich nach der Wende das Gefühl, mich zurückziehen zu müssen. 1991 mietete ich für ein Jahr eine Berghütte in der Schweiz. Dort oben versuchte ich, mich zu sortieren und einen Roman zustande zu bringen. Danach zog ich in eine abgelegene Waldhütte bei Oranienburg. Der Kontakt zum pulsierenden Leben war immer wichtig, aber um ästhetisch zu antworten, brauchte ich Isolation. Nach meiner Wanderung durch dieses wieder vereinigte Deutschland war Minsk zunächst nur ein weiterer Schreibort. Meine Frau hatte dort einen Job angenommen. Aber dann fand ich es biografisch folgerichtig. Der postsowjetische Raum schien Mitte der Neunziger Jahre sozusagen noch völlig intakt. Die Struktur, das sowjetische Denken, die Psychologie, es war alles noch da. Ich habe das als großen Experimentalraum angesehen, habe exzessiv Tagebuch geschrieben und wollte verstehen, was an dieser ausgeführten Utopie Kommunismus nicht funktioniert. Stichwort Stabilität. Ohne meine Frau würde es mich nicht geben. Die destruktiven Kräfte, die ich mit dem Schreiben bewältigen konnte, korrespondieren mit den stabilisierenden Kräften einer Ehe und Familie. Meine Lebenswende ist die Geburt unserer Kinder gewesen. Erst da kam ich richtig in die Spur und auch zu einem Arbeitsrhythmus als Autor.

Disparate Kräfte

Hechelhammer: 1997 erfolgt die erste Buchveröffentlichung „Berlin-München. Zu Fuß.“ Im Hinblick auf den späteren Lebensweg und heutigen Wohnort bei München, ja fast schon eine Vorhersage.

Eine frühe literarische Suche nach Grenzen, unsichtbaren Grenzüberschreitungen, nach Wurzeln der Geschichte und zugleich eine persönliche Zukunftsvision? Auch in der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, später Familiengeschichte? Oder gar ein Muster für spätere Romane?

Brauns: Ich habe mir das Buch kürzlich wieder angeschaut. Diese Reiseroute ist ja entstanden, weil ich Familienmitglieder, ältere Herrschaften, für biografische Interviews aufgesucht habe: bei Potsdam, im thüringischen Sondershausen und eben meine Großmutter Margarete Brauns in der Nähe von München. Sie ist die Vorbildfigur der Spionin in „Die Unscheinbaren“. Ich habe sie am Ende der damaligen Tour drei Tage lang befragt und dann verfremdet ins Buch gepackt. Es war eine kleine Rohfassung des jetzigen Romans, nicht zuletzt der Spionageaspekte wegen. In „Berlin München. Zu Fuß“ heißt sie Helga Brand.

Das passierte alles eher unbewusst, obwohl ich immer wusste, dass es interessanter Stoff ist. Eine Geschichte, die zwar bekannt war, aber in den Familiengesprächen nie auftauchte.

Hechelhammer: Nach Minsk hat Dirk Brauns als Zeitungskorrespondent weitere Auslandserfahrungen gemacht. Von 1999 bis 2005 arbeitete er in Peking für die Hamburger Die Woche, danach für die Berliner Zeitung und die WirtschaftsWoche bis 2007 in Warschau. In diesen Jahren wurden aber auch immer wieder Reisen nach Afghanistan, Irak oder Nordkorea unternommen, als Krisenberichterstatter bzw. Kriegsberichterstatter.

War der Autor Dirk Brauns zu dieser Zeit in Deutschland einfach zurückgeblieben oder suchte der Journalist Dirk Brauns einfach neue grenzwertige Herausforderungen? Waren diese Jahre einfach nur Beruf oder doch mehr eine Berufung? Oder handelte es sich um gar keine Grundsatzentscheidung, weil zugleich immer auch Recherchen stattfanden. Schließlich entstand in Warschau die Idee für das nächste Buch „Café Auschwitz?“

Brauns: Die Grenzen waren fließend. Eigentlich versuchte ich immer, einen Roman über die Armeezeit schreiben. Später erschien er als erstes Buch bei Galiani. Aber es wollte mir lange nicht gelingen. Deshalb war der Journalismus ein Ausweg. Mir war klar, dass ich kaum ästhetische Freiheiten haben würde, aber ich wollte das Schreiben wenigstens nicht völlig aufgeben. Da dieser von mir ersehnte NVA-Roman, diese Befreiung, nicht zu erreichen war, musste ich handeln. Der Hamburger Woche bin ich immer noch dankbar für die Anstellung. Was das Korrespondentengeschäft anging, noch dazu in Peking, war ich ein blutiger Anfänger. Mit der Unterstützung von Kollegen vor Ort – ich möchte Frank Sieren und Matthias Schepp nennen – bin ich rasch hineingekommen. Es machte riesigen Spaß! In all den Jahren als Korrespondent und Reporter, ließ sich der Traum vom fiktiven Schreiben aber nie ganz wegdrücken. Nach dem Wechsel nach Warschau reagierte dann der Körper.

Mir riss die Achillessehne und es wurde kompliziert, weil die Wunde nach der OP nicht heilen wollte. Ich war verzweifelt und beriet mich mit Freunden. Die meinten: Wenn die Achillessehne reißt, die stärkste Sehne des Menschen, dann wirken starke disparate Kräfte. Was liegt bei dir im Argen? Noch auf dem Krankenlager habe ich beschlossen, als Journalist aufzuhören und mit aller Kraft und Souveränität einen Roman zu schreiben. Damals arbeitete ich für die WirtschaftsWoche. Meine letzte Reportage hatte ich über das Investitionsklima in Oświęcim geschrieben. Die polnische Stadt neben dem ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz ist rein logistisch weiterhin ein günstiger Standort für die Industrie. Wer dort Wirtschaft betreibt, muss allerdings einen gehörigen Spagat vollziehen, um sich vom historischen Schrecken des Ortes zu emanzipieren. Aus diesem Spannungsfeld, dieser Grundidee entstand „Café Auschwitz“.

Hechelhammer: Der Roman „Café Auschwitz“ war durch den Titel bereits eine bewusst kalkulierte Provokation. DAS Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte, der Holocaust, eine unvergleichbare historische und politische Herausforderung. Doch das Buch erschien sogar zuerst auf Polnisch. Der posttraumatische Stress, die Suche nach der eigenen schmerzhaften Geschichte, die Verarbeitung der Vergangenheit, die Rolle eines investigativen Journalisten.

Wieviel „Die Unscheinbaren“ steckt in diesem Reportage-Roman bereits drin?

Brauns: Die Hauptfigur war ein Lehrer, der sich wie ein investigativer Journalist verhält. Ein Deutschlehrer im Warschau von heute. Der Titel ist sicher grenzwertig. Aber er passt zur Geschichte und wurde in Polen gut aufgenommen. Ich hatte die Ehre, mit der Schriftstellerin und Auschwitz-Überlebenden Zofia Posmysz auf Lesereise zu gehen. Diese großartige Dame hat das Buch sehr unterstützt und auch das Vorwort beigesteuert.

Es war für mich ein ganz wichtiges Projekt, nicht zuletzt, weil der Kontakt zu Galiani dadurch entstanden ist. Wolfgang Hörner hatte das Manuskript gelesen. Ich fuhr euphorisch aus Warschau nach Berlin, weil ich annahm, wenn er mich zu sich bestellt, dann klappt die Veröffentlichung. Wolfgang war Sportsmann genug und hat sofort gesagt: solch ein Buch kannst du bei uns nicht machen. Aber als Autor würdest du gut zu uns passen. Geh und schreib etwas Neues. Diese brutale Herzlichkeit hat mir imponiert. Obwohl es weh tat.

Hechelhammer: Der 2009 gegründete Galiani-Verlag wurde auf Dirk Brauns aufmerksam, entwickelte sich zu seinem Haus-Verlag. 2012 erscheint „Im Inneren des Landes“ und „Wir müssen dann fort sein“ vier Jahre später. In den beiden Romanen geht es sehr verkürzt um ehemalige NVA-Soldaten und ihre Erinnerungen an die Zeit und an einen Journalisten, der erstmals in Weißrussland den Diktator interviewt, dramaturgisch beschwert durch eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung.

Wie ist es zu dieser innigen Beziehung gekommen? Konkret: Wie ist Wolfgang Hörner auf einen Dirk Brauns aufmerksam geworden, und was macht die besondere Verbindung aus? Und folgt Dirk Brauns einen bestimmten inneren Kompass, der scheinbar zwangsläufig auf „Die Unscheinbaren“ hinsteuerte?

Wolfgang Hörner: Der Kontakt kam konkret über Thomas Wohlfahrt von der Literaturwerkstatt in Berlin. Er war einer der frühen Förderer von Dirk Brauns. Wohlfahrt hat mir empfohlen, schau dir doch mal an, was der so schreibt. Und dann merkte ich eine besondere Form der Intensität bei Dirk, so etwas Unbedingtes. Und das fand ich sehr spannend.

Und dann kam „Café Auschwitz“, das ich einerseits als Buch ästhetisch noch nicht ganz toll fand, aber andererseits war mir klar, wenn man in Deutschland damit anfängt zu publizieren, dann ist man schnell der Auschwitz-Mann – und sonst nix mehr. Als Verleger verfolgt man aber auch immer strategische Ideen. Daher haben wir uns entschieden, nicht dieses Buch, aber sein Schreiben, das ist sehr aufregend. Da sucht jemand auf seine Art nach etwas, die wir spannend finden und da wird bestimmt noch mehr kommen. Und dann kam auch das nächste Buch. Es war klar, dass es verkaufstechnisch schwierig werden würde, weil DDR-Geschichten niemand lesen wollte. Es hatte aber so eine Stärke, dass wir gesagt haben: ganz egal, wir machen das jetzt und wir gehen den Weg gemeinsam. Beim Autor gib es Themen, die müssen einfach raus. Man kann ihm als Verleger nur Ratschläge geben.

Psychische Windbewegungen

Hechelhammer: In diesem Jahr ist als drittes Buch bei Galiani schließlich „Die Unscheinbaren“ erschienen. Ein Spionageroman, aber kein klassischer, eine Familiengeschichte, basierend auf den eigenen traumatischen Erfahrungen der Familie Brauns. Die beiden Großeltern arbeiteten als Spione für den Bundesnachrichtendienst (BND) gegen die DDR, wurden enttarnt und verhaftet, später in den Westen ausgetauscht. Die Familie ist über Generationen traumatisiert. Es spielt zwischen 1965, dem Zeitpunkt der Verhaftung, und der Gegenwart von 2015. Das Buch lässt sich aber auch als ein Duell von Spionen beschreiben, das Ringen um Wahrheit zwischen Sohn und Mutter. Hinweise auf das Ringen in der eigenen Familie.

Viele Autoren müssen mühsam eine Spionagegeschichte konstruieren, hier war sie förmlich in der Familie verankert. Der Großvater stand im Februar 1969 in Herleshausen im Fokus eines Agentenaustauschs. Da war der kleine Dirk Brauns gerade ein Jahr alt.

War das Wissen über den familiären Spionagefall aber schon lange bekannt und wurde aber nicht angepackt? Oder war es eher eine gut gehütetes Familiengeheimnis, was erst mühsam gelüftet werden musste?

Brauns: In der Familie war die Geschichte immer bekannt. Es wurde kein Geheimnis daraus gemacht, zumal meine Großeltern uns mindestens einmal pro Jahr in Ostberlin besuchten. Diese Besuche gehören zu meinem Erinnerungs-Kanon. Schon die Gerüche im Treppenhaus. Wenn ich am Nachmittag aus der Schule nach Hause kam, konnte ich den Zigaretten-Duft im Treppenhaus riechen. Und dann saßen die Großeltern in unserem Wohnzimmer und redeten mit meinen Eltern. Der Spionage-Hintergrund unserer Familie war immer da, wurde bei solchen Treffen aber nie thematisiert. Auch literarisch stand das für mich lange nicht auf der Tagesordnung: bis vor fünf Jahren. Da gab es bei Galiani ein nicht geplantes längeres Gespräch mit Esther Kormann. Weihnachten 2014. Sie wollte eigentlich einen Text lektorieren, kam aber nicht dazu, weil ich plötzlich anfing, von diesen Spionageverstrickungen zu erzählen und gar nicht mehr aufhören konnte. Erst die Begeisterung von Esther machte mir bewusst, dass die Zeit reif sein könnte. Wir haben unsere Fernsichtbrillen aufgesetzt und am Horizont etwas wabern sehen. Ein Romanprojekt starte ich oft wegen kleiner Auslöser. Das sind psychische Windbewegungen, würde ich sagen. Ich staune, halte inne, und verschwinde dann für Jahre im Tunnel.

Spionage – ein ausgedünntes Feld

Hechelhammer: Und wie hat der Galiani-Verlag überhaupt auf das Thema einer Spionageschichte als nächsten Roman reagiert, Spionageromane gehören doch wohl eher nicht zum Standardprogramm?

Wolfgang Hörner: Es war schon speziell. Spannend, da es keine erfundene Spionagegeschichte ist. Sonst weiß ich gar nicht, wie ich reagiert hätte. Hier kam die Geschichte aus einer inneren Bewegung heraus, was man bei Dirk Brauns schon immer in seinen Romanen gemerkt hat. Es ging immer auch um die Verarbeitung von privaten Dingen, an denen sich aber etwas Größeres aufgehängt hat, eine Vater-Sohn-Geschichte oder die Geschichte einer Diktatur. Und irgendwie merkte man immer, da liegt noch eine Wurzel hinter diesen Dingen. Und als Dirk Brauns dann von dieser Familiengeschichte erzählt hat, fiel es einem fast schon wie Schuppen von den Augen, dass dies eigentlich wohl auch der Urgrund seiner Schreibbewegung ist. Und der Stoff ist an sich schon als Geschichte spannend, aber an der sich auch ganz viel Familiäres und Energetisches zeigen lässt. Und da war es schon klar, dass dies etwas ganz Besonders werden wird.

Man weiß natürlich nicht, ob es auch als Verkaufsobjekt funktionieren wird. Ansonsten wären alle Verleger reich und die sind es nicht. Aber man weiß zumindest, dass es ein gutes Buch sein wird.

Brauns: Wolfgang entscheidet sich für ein Buch in der Regel erst, wenn das Manuskript vorliegt. Wenn die Grundzüge feststehen. Bei diesem Roman habe ich lange vor der Rohfassung aufgemacht und wir haben im Verlag über den Text diskutiert. Schon auf halber Strecke begann das Intervenieren, das Hinweisen, das behutsame Zweifeln und Aufstoßen von Räumen. Das war neu für mich und gar nicht einfach. Mit dem zweiten Teil hatte ich viel mehr Mühe, als mit dem ersten.

Platz zwischen Stühlen

Hechelhammer: Der Romanheld Martin Schmidt stürzt unverschuldet und unerwartet in einen Spionagefall. Steht im Zentrum eines Orkans, unverschuldet. Die Folgen sind enorme persönliche Verluste, eine schwere Kindheit, die quälende Frage nach dem Austarieren von persönlichem und politischem Verrat bestimmen das Leben. Im Begleittext bei Galiani zum Buch heißt es: „Jede Familiengeschichte hat ihre dunklen Geheimnisse, doch nicht in jeder werden die Eltern als Spione enttarnt“.

Angesichts hunderttausender Informeller Mitarbeiter in der DDR, 10.000er Spione des BND in der DDR, unbeachtet, was sich von anderen Diensten in Ostdeutschland tummelte, angesichts der rund 17 Millionen Bürger der DDR.

Es müsste doch von authentischen Spionageromanen hinter Familiengeschichten wimmeln? Wie häufig werden dem Verlag eigentlich Spionageromane angeboten?

Wolfgang Hörner: Bei uns nicht so häufig. Vor allem merkt man als Verleger sofort, ob es etwas Ausgedachtes ist oder ob jemand aus direkter Anschauung schreibt. Und da gibt es einfach nicht so viele. Es gibt zwar viel Spionage und viele Spione, aber nicht so viele Leute, die schreiben können. Insofern dünnt sich das Feld bald aus. Auch wenn das Thema gerade in der DDR, bei vielen Leuten, nahe liegt. Aber einen richtig spannenden Spionageroman, der sich vom Schema-X entfernt, wo man merkt, dass es um mehr geht, als einen Pageturner zu schreiben, der wie James Bond sein soll, den findet man selten.

Brauns: Galiani ist ein Verlag, der sich bewusst für den Raum zwischen den Stühlen interessiert. Und Die Unscheinbaren ist ein typisches Zwischen-den-Stühlen-Buch. Einerseits bedient es das Genre Spionageroman und benutzt Teile davon. Auf der anderen Seite hat es die Energie einer starken Lebensgeschichte. Aber es ist keines von beidem. Es ist etwas Eigenes.

Mir ist wichtig zu sagen, dass diese Geschichte, Die Unscheinbaren, real gar nicht existiert. Es gibt diese familiäre Vorlage, aber das heißt nicht, dass nur etwas aufgeschrieben werden musste. Bei diesem Buch bestand die Arbeit vor allem darin, eine Atmosphäre, die als Lebensgeschichte da war, literarisch zu verfremden und neu zu erfinden. Ein Nacherzählen dessen, was in unserer Familie tatsächlich passiert ist, hätte ich todlangweilig gefunden.

Hechelhammer: Wie ist Dirk Brauns eigentlich an die Recherchen zum Thema herangegangen, wurden Akten und Briefe gesichtet, mit Zeitzeugen gesprochen und war der eigene Vater der schwierigste Zeitzeuge?

Brauns: Obwohl es Fiktion werden sollte, war mir eines besonders wichtig: Plausibilität. Die Recherche konnte nur mit meinem Vater gelingen. Freunde haben in dieser Phase den Kopf geschüttelt und gefragt, wie kannst du das machen? Noch immer sagen mir manche, dass sie sich eine derartige Kooperation in ihrer Familie nie vorstellen könnten. Sie würden bereits scheitern, wenn sie nur ein Wochenende mit ihren Eltern verbringen sollten. Für das Projekt war ausschlaggebend, dass mein Vater den Mut hatte, mich so dicht an sich heranzulassen! Es gab durchaus schwierige Momente. Beim Recherchieren gerate ich leicht in einen Rausch. Ich sammle über Monate Material, leiste detektivische Kleinarbeit, und verliere mitunter aus den Augen, wie es meinen Quellen geht. Einmal hat mich meine Mutter voller Sorge angerufen: Junge, du musst jetzt auf die Bremse treten. Der Papa schläft nicht mehr gut, das wird zu viel! Ansonsten war es der übliche Prozess. Das Sieben von Informationen gehört zum Handwerk. Ich bin in die Archive der BStU und des BND gegangen und habe mich vor Ort umgesehen: in Berlin-Blankenburg, München oder Pullach.

Hechelhammer: „Alle Welt scheint fasziniert von Spionen, dabei sind es meist Lebensdarsteller ohne eigene Sprache“, so die Romanfigur Schmidt. Frauen spielen eine sehr bestimmende, geradezu schicksalhafte Rolle in dem Roman. Die Beziehungen zur Mutter, die in die Enge getrieben werden muss, um an die Wahrheit zu gelangen. In der Spionage ist der eigentliche Schlüssel immer die Motivation.

Wie schwierig war es sich in der Welt der Geheimdienste zurechtzufinden, um möglichst nah an der Realität zu bleiben? Und gleichzeitig, wie weit musste man sich von der vorgegebenen Familiengeschichte entfernen?

Brauns: Dass ich unbewusst vorhatte, dieses Buch zu schreiben, könnte man daran ablesen, dass ich mit einigen Nachrichtendienstlern, auch bedingt durch die Journalistenjahre im Ausland, eine Beziehung gepflegt habe. Ich möchte Hans-Georg Wieck hervorheben. Der ehemalige BND-Präsident hat in einer Vorstufe des familientherapeutischen Ansatzes viel für unsere Familie getan. Indem er zugehört hat, bei Familientreffen dabei war. Insofern gab es bei mir eine Nähe, eine gewisse Kenntnis des Milieus, die dem Roman sicher zu Gute kam. Ich habe mit Hans-Georg Wieck oft diskutiert. Er hat gesagt: Du kommst aus dem Osten. Für dich sind Nachrichtendienstler die Bösen, so ist eure Sozialisierung, aber unser Ansatz ist ja ein anderer. Diesen Unterschied wirklich zu verstehen, hat ein paar Jahre gedauert.

Am Ende – kein dickes Ei

Hechelhammer: Und wie haben Familienangehörige, Freunde und Bekannte auf das Buch reagiert?

Brauns: Im Umfeld meiner Eltern gab es überraschende Reaktionen. Einige ihrer Freunde haben sich etwas zurückgezogen. Meine Eltern können es nicht nachvollziehen; man kann nur interpretieren. Ich vermute, dass sie nicht nur mit meinem Bruder und mir nicht weiter über das Thema gesprochen haben. Und plötzlich schwappt das in die Öffentlichkeit. Vielleicht ist man da als Freund irritiert und fragt sich, was ist die Beziehung eigentlich wert, wenn so etwas verschwiegen wurde?

Hechelhammer: Hat Dirk Brauns durch das Buch einen anderen Zugang zum Thema Geheimdienste bekommen?

Brauns: Das mythische Zurückschrecken vor den Hütern der Geheimnisse ist gewichen. Mit den Unscheinbaren wollte ich einen Spionageroman schreiben, wie er mir gefällt. Er sollte seine Botschaft nicht verstecken, aber keinesfalls billig daherkommen. Ich wollte dem BND kein dickes Ei des Vorwurfs ins Nest legen.

Hechelhammer: Abschließend eine Art von kurzer Fragenrunde, mit der Bitte um knappe Antworten:

Hechelhammer:„Die Unscheinbaren“ ist für mich …

Brauns: … auch eine Art Familientherapie.

Hechelhammer: „Die Unscheinbaren“ hätten als alternativen Titel haben können …

Brauns: … keinen anderen Titel. Der Titel stand frühzeitig fest.

Hechelhammer: „Die Unscheinbaren“ ist: ein fiktiver Roman oder ein exemplarisches Kapitel deutscher Zeitgeschichte?

Brauns: Für mich beides.

Hechelhammer: Familie ist für mich …

Brauns: … der Grund auf dem ich lebe.

Hechelhammer: Verrat ist für mich …

Brauns: … eine Versuchung und zugleich Bedrohung.

Hechelhammer: Viele der Romanhelden von Dirk Brauns folgen regelrecht einer Obsession. Die von Dirk Brauns ist …

Brauns: … Liebe, würde ich sagen.

Hechelhammer: Ein guter Spionageroman ist…

Brauns: … spannend, unverwechselbar und muss ans Publikum denken.

Hechelhammer: Was ist spannender, Realität oder …

Brauns: … Fiktion.

Hechelhammer: Der nächste Roman handelt von …

Brauns: … einem Arzt.

Berlin, 17. September 2019

- Dirk Brauns: Die Unscheinbaren. Roman. Galiani Berlin, Berlin 2019. 330 S., gebunden, 20 Euro. – Ausführliche Verlagsinformationen zum Buch hier.

Siehe auch die CrimeMag-Besprechung von Johannes Groschupf: Ein deutscher Spion bezwingt seinen Schmerz

Gerade erschienen, Bodo V. Hechelhammers „Spion ohne Grenzen. Heinz Felfe – Agent in sieben Geheimdiensten“. CulturMag-Besprechung von Alf Mayer hier.

Seine Texte bei CulturMag hier.