© Gary Phillips

Von Marvel-Comics zur Kriminallitaratur

Gary Phillips im Gespräch mit Chris Harding Thornton

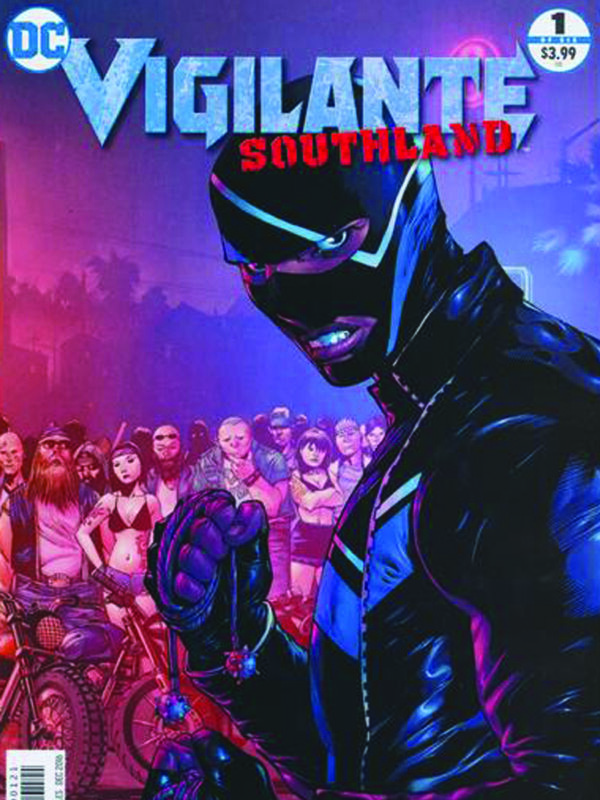

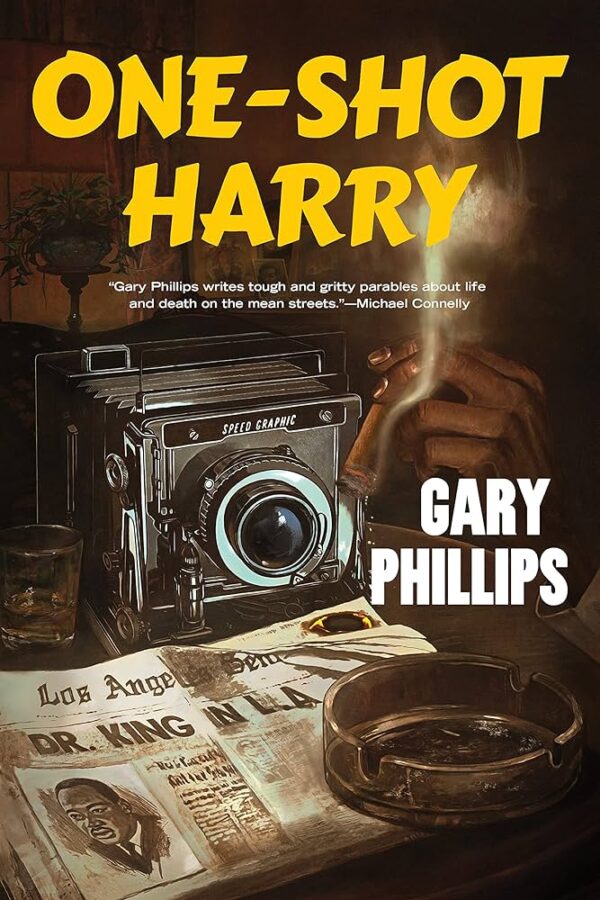

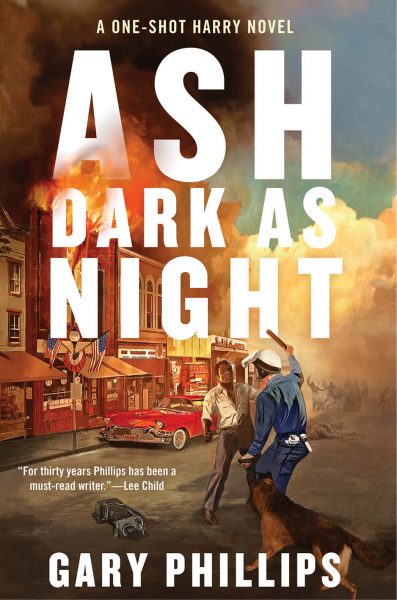

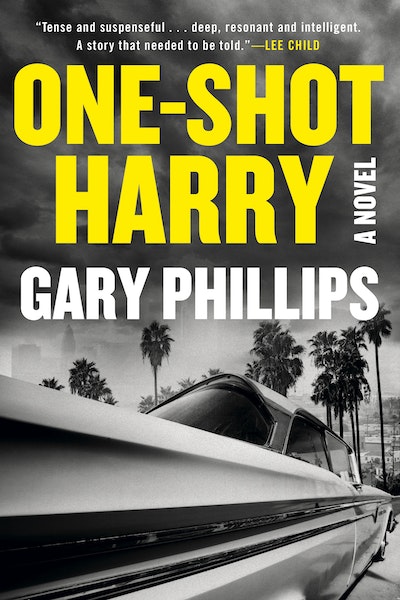

Gary Phillips: One-Shot Harry (2023). Aus dem Amerikanischen von Karen Gerwig. Mit einem Nachwort von Chris Harding Thornton. Polar Verlag, Stuttgart 2024. 312 Seiten, gebunden, 26 Euro. – Playlist zum Buch hier. Jetzt im April 2024 ist in den USA der zweite Roman mit Harry Ingram erschienen: Ash Dark As Night. Seine Internetseite hier.

Gary Phillips ist eine Autorenlegende und einer meiner persönlichen Helden (was er bis zu diesem Interview nicht wusste). In seinen dreißig Jahren als professioneller Autor hat er mehr als zwanzig Romane und siebzig Kurzgeschichten veröffentlicht, außerdem schreibt er Comics. Er ist Herausgeber von fünfzehn Anthologien und schreibt fürs Fernsehen, er ist Co-Autor der von der Kritik gefeierten (und ehrlich gesagt grandiosen) Serie Snowfall.

Sein bekanntestes Werk vor One-Shot Harry war vermutlich sein Roman Violent Spring aus dem Jahr 1994, in dem wir in der Zeit nach den Los Angeles Riots im Jahr 1992 Privatdetektiv Ivan Monk kennenlernen. In One-Shot Harry versetzt Phillips seine Leserschaft ins Los Angeles von 1963, als die Stadt auf den bevorstehenden Besuch Dr. Martin Luther Kings wartet. Wir folgen Harry Ingram, einem Tatortfotografen, der es gewöhnt ist, Spuren zu verfolgen (und während des Koreakriegs Kugeln auszuweichen). Als ein Freund, ein Veteranenkamerad, bei einem verdächtigen Autounfall ums Leben kommt, sucht Harry nach Antworten. Das Buch ist packend, kunstvoll verwickelt und unheimlich fesselnd. Der Polar Verlag hat es mir ermöglicht, mit Gary über das Buch, sein Leben und seine berufliche Laufbahn zu sprechen.

(Dieses Interview wurde bearbeitet und zusammengefasst. – Übersetzt von Karen Gerwig. Chris Harding Thornton porträtiert von Marcus Müntefering gibt es hier in dieser Ausgabe nebenan.)

Chris Harding Thornton: Wie bist du zum Krimischreiben gekommen?

Gary Phillips: Als Kind habe ich viel ferngesehen. Aber wirklich beeinflusst haben mich schon früh Serien wie Twilight Zone und Outer Limits. Ich meine die Originale, die schon damals als Wiederholungen liefen. Und ich glaube, vor allem in Twilight Zone gab es immer – nicht immer, aber auf jeden Fall in den Folgen, die (Rod) Sterling geschrieben hat – eine Moral oder zumindest eine Beobachtung zur Natur des Menschen. Und ich denke, das hat sich mir eingeprägt. Die Vorstellung, dass wir alle in Beziehung zueinander stehen und was wir einander antun, was wir einander nicht antun. Das alles ist in meinem Kopf immer präsent.

Und dann habe ich auch sehr viele Marvel-Comics gelesen. Ich lese auch heute noch Comics. Über die Kriminalliteratur bin ich, glaube ich, als Teenager gestolpert. Aber zu Anfang war es Pulp. Damals, in den Siebzigern, habe ich Football an der High-School gespielt, und Phantom Books hat die alten Pulp-Storys mit Doc Savage aus den Dreißigern neu aufgelegt, mit diesen tollen Covern von James Bama: Doc mit zerrissenem Hemd – dieser ikonische Look – und dann natürlich diese fantastischen Geschichten. Das ist eine natürliche Weiterentwicklung, erst Comics lesen, dann Pulp – historisch gesehen ist es andersherum: Pulp hat uns zu den Comics geführt –, aber ich habe mich irgendwie rückwärts vorgearbeitet. Ich habe erst Doc Savage gelesen und dann The Shadow, was eine viel düsterere Figur ist. Doc ist der sonnige Charakter und der Shadow ist, wie es sein Name schon sagt, die Kreatur der Dunkelheit, die Batman beeinflusst, und dann beeinflusst Doc Savage bis zu einem gewissen Grad die Erschaffung von Superman. Die hatte ich also schon im Kopf.

Und davor muss ich Hammett gelesen haben. Um genau zu sein weiß ich, dass ich Hammett als erstes gelesen habe, denn meine Tante hatte mir einen Sammelband mit seinen Geschichten geschenkt. Also habe ich schon früh Der dünne Mann gelesen, ich habe früh Der Malteser Falke gelesen. Sherlock Holmes habe ich auch gelesen, mit neun oder zehn. Die waren also auch immer da.

Dann, als Teenager, habe ich Ross Macdonald und Chandler entdeckt und dann später Ed McBain und Jim Thompson und so weiter und so fort. In den späten Achtzigern gab es dann eine Welle von Schwarzen Autoren (von Detektiv- und Kriminalromanen). Es hatte schon vorher eine Welle gegeben, Chester Himes und Clarence Cooper und auch vorher schon ein paar von diesen anderen Typen. Aber dann veröffentlichte mein Freund Gar Haywood sein Buch, seinen ersten Privatdetektivroman, das war ’89. 1990 kam dann Walter Mosley, und inzwischen haben wir auch mehr Frauen, die Krimis und Spannungsliteratur schreiben, Sara Paretsky und so weiter. Und die sind nicht Mickey Spillane. Das sind nicht die Privatdetektive mit der Flasche in der untersten Schreibtischschublade und der Knarre und der hübschen Lady, du weißt schon (wir lachen beide), die auf seiner Schreibtischkante sitzt.

Sie schreiben anders, richtig? Roger Simon gibt uns den Hippie-Privatdetektiv Moses Wine. Also bringen plötzlich all die Leute, die mehr oder weniger von der Bürgerrechtsbewegung, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung beeinflusst wurden, ihre Figuren aufs Papier. Es öffnet sich also, zumindest in meinem Kopf und auf jeden Fall auch in den Köpfen einiger anderer: Oh, solche Storys sind machbar. Du kannst andere Geschichten erzählen. Du kannst Kommentare zu gesellschaftlichem Kram abgeben. Du kannst im Kontext der Krimiwelt Kommentare zu Ethnie abgeben, zu Klasse. Du kannst eine Krimi-Story erzählen – und das ist dein Job, das willst du tun –, aber du kannst auch diese anderen Fäden darin verweben, als Ergänzung für deine Figuren. Das alles hat mich also inspiriert, mir gesagt: Das willst du machen. Die Geschichten, die ich erzählen wollte, konnten in diesem Genre stattfinden, denn dieses Genre hatte sich jetzt weiter geöffnet, hatte jetzt mehr Breite und Tiefe. Es war mehr Raum, damit jemand wie ich daherkommen und hoffentlich auch etwas beitragen konnte.

Dein Rechercheprozess war in der Vergangenheit wahrscheinlich immer unterschiedlich, und ich weiß, jede Story wird am Ende ganz anders, aber ich habe mich gefragt, wie die Recherche zu ONE-SHOT HARRY wohl ablief.

Ein Teil davon war schon da, oder zumindest Ideen aus anderen Sachen, die ich gelesen hatte. Aber ich hatte mehrere Bücher als Grundlage für diese Zeit in der Geschichte von Los Angeles. Zum einen Fire This Time: The Watts Riots and the 1960s von Gerald Horne, einem Historiker. Dann Joe Domanicks Buch To Protect and Serve: The LAPD’s Century of War in the City of Dreams, das die Geschichte des LAPD beschreibt. Und dann natürlich Mike Davis‘ bahnbrechendes Buch City of Quartz, auch wenn das, glaube ich, nicht so weit (bis 1963) zurückgeht, aber manches, wovon er spricht, lässt sich rekonstruieren. Und für meine vorherigen Romane, vor allem meine Monk-Romane – die spielen in den 90ern, aber es gibt auch einen, in dem die Watts-Unruhen von 1965 und ihre Folgen eine Rolle spielen –, hatte ich schon einiges recherchiert, das ich verwenden oder worüber ich noch einmal nachdenken konnte, als ich Harry und das L.A. von 1963 geschrieben habe.

Die Geschichte, die wir heute kennen, was für die Figuren im Roman natürlich nicht gilt, prägt die Story auf so interessante Weise: Es geht um den bevorstehenden Besuch von Dr. King und den drohenden Konflikt in Vietnam. Wieviel Historie hattest du schon vorher im Kopf und wieviel war Magie, die beim Schreiben passierte?

Na ja, ich weiß nicht, ob es immer Magie ist. Ich glaube aber, es passiert im Moment, du weißt schon, wenn du ganz in der Szene bist. Und wenn ich in den Köpfen der Figuren bin, in ihrer Haut stecke, ob es nun Harry ist oder Anita oder Harrys blinder Kumpel Arthur oder wer auch immer, dann hoffst du einfach, dass der Funke da ist und dass du ihre Perspektive in diesem Moment rüberbringst. Ich mache einen Entwurf, und ich habe in diesem groben Überblick schon Dialogfetzen, aber im Großen und Ganzen sind das nur der Plot und die Mechanismen und was am Ende aufgedeckt wird. Solche Sachen. Ich bin immer angenehm überrascht, wenn ich noch mal durchgehe und die Dialoge lese und es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, versuchst du herauszufinden, warum nicht. Aber wenn es ganz natürlich fließt, wenn es wirkt, als würden die Figuren reden, dann weiß ich, ich hab’s – dass es läuft und ich weitermachen kann.

Eine besondere Betonung liegt im ganzen Buch auch auf der Erhaltung der Historie. Wie bedeutsam ist deiner Ansicht nach deine Rolle als Romanschriftsteller, die Vergangenheit abzubilden, zu informieren und tatsächlich Fakten zu liefern, die die Leute womöglich nicht kennen?

Letzten Endes schreibe ich Fiktion. Ich weiß noch, wie ich bei Snowfall mit den anderen im Writer’s Room über die (HBO-Serie) Watchmen gesprochen habe, die mit dem Massaker von Tulsa einsteigt, um diese Welt zu umreißen, die Welt der Watchmen. Und ich weiß noch, wie wir uns darüber in die Haare geraten sind. Einige fanden es diesem wichtigen Moment der amerikanischen Geschichte gegenüber respektlos. Aber ich finde, das kann man alles machen. Ich meine, ich fand das einen starke Art und Weise, in die Story einzusteigen, es bestimmt direkt den Ton und die Atmosphäre der Serie. Ich fand nicht, dass dadurch irgendwas klein gemacht wird. Im Gegenteil, es wurde in den Mittelpunkt gestellt. Und viele Leute, die sich die Serie angeschaut haben, hatten vorher noch nie vom Massaker von Tulsa gehört. Sie hatten keine Ahnung, dass das je passiert ist. Das war also zumindest schon mal ein Startpunkt, im Internet zu recherchieren oder hoffentlich die Bücher zu lesen. Also, ich finde, das kann man sehr gut machen. Hey, Tarantino knallt (in Inglorious Basterds) Hitler und Goebbels in einem Kino in Frankreich ab, oder? Und ich schreibe einen Retro-Pulproman, in dem ich Matthew Henson, der wirklich gelebt hat, als eine Art Doc Savage oder Indiana Jones neu erfinde. Aber ich stelle ihn in ein echtes Setting. Ich versetze ihn nach 1928 in die Harlem-Renaissance. Ich finde, das kann man alles machen, natürlich nur, solange man am Ende – AHA! – damit durchkommt.

Ich denke mal, die einen würden sagen, du bist nicht damit durchgekommen, und andere würden sagen, dass doch. Also behaupte ich, auch das kann man machen.

Wo wir gerade dabei sind: Wie war es, Dialoge für Martin Luther King zu schreiben?

Na ja, so viel ist es ja nicht – das hat mich nicht allzu sehr eingeschüchtert. Und ich wollte King einfangen, wie ich King verstanden habe. Ich wollte diesen Tenor. Aber ich wollte es bestimmt nicht übertreiben (er lacht), mich nicht zu sehr hinreißen lassen. Ich wollte nur gerade so viel machen, dass ein Gefühl dafür rüberkommt, wie wir ihn verstehen. Oder zumindest wie wir uns erinnern oder ihn wahrnehmen, natürlich aus Filmausschnitten und so weiter. Aber ich wollte auch eigentlich nicht so sehr auf seine Radikalität abheben. Der Historiker Eric Foner und einige andere sprechen davon, dass King heutzutage entschärft und neutraler dargestellt wird, um massenkompatibler zu sein. Er ist ein Typ, der von den Massenmedien verleumdet wurde, weil er sich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hat. Ich meine, das Time Magazine, die New York Times, die haben im Grunde gesagt: „Bleib auf deiner Spur, King. Du hast zu Vietnam nichts zu sagen. Du weißt nicht, wovon du sprichst.“

Warum der Drang, über 1963 zu schreiben?

Harry ist von zwei Personen aus dem wahren Leben inspiriert. Einer ist der berühmte Arthur Fellig, auch bekannt als Weegee, ein Tatortfotograf in New York. Seine Glanzzeit waren vor allem die Dreißiger und Vierziger, aber ich denke, er war auch noch in den Fünfzigern aktiv. Er war tatsächlich die Inspiration für einen Fernsehfilm mit Charles Bronson in den späten Fünfzigern: Der Mann mit der Kamera. Und dann, Jahre später, hat ihn auch Joe Pesci im Grunde noch mal gespielt, im Film Der Reporter, der ebenfalls in den Vierzigern spielt. Das ist also eine Figur, die ich schon sehr lange kenne. Und dann gab es hier in L.A. einen Schwarzen Fotografen namens Harry Adams, und Harry Adams hat viel freiberuflich gearbeitet. Er war zum Teil Barber und zum Teil Fotograf. Er war nicht unbedingt Tatortfotograf; er hat viel Society-Sachen gemacht und eher fröhliche Bilder, aber wenn King in die Stadt kam oder Malcolm X oder jemand von diesem Kaliber, dann war er auch da und fotografierte sie.

Über Harry war ich ein paar Jahre zuvor im California African American Museum gestolpert, da gab es eine Ausstellung über ihn. Ich war also von beiden Figuren fasziniert und dachte darüber nach wie sie die Fotografie einsetzten, das gibt es auch heute noch, aber ganz anders, oder? Ich habe mir vorgestellt, dass Harry (Ingram) darin gewissermaßen erstarrt wäre – nicht erstarrt, aber in dieser Zeit unterwegs. Ein Mensch von damals in einer sich verändernden Stadt. Und in gewisser Weise hält er diese Veränderung fest. Er ist sich natürlich nicht bewusst, dass er eine Art Chronist dieser Veränderung ist, denn er macht nur seine Arbeit. Aber ich fand es interessant, das in Gang zu setzen. Ich habe zwar auch die eine oder andere Kurzgeschichte in der Vergangenheit verortet, aber der Roman war eine gute Möglichkeit für mich, das auszudehnen, ein ganzes Buch zu machen, das in den Sechzigern spielt. Und so ist One-Shot Harry entstanden und jetzt die Fortsetzung, die jetzt im April 2024 erschienen ist. Ich hatte einfach die Idee, mal mit dieser Zeit herumzuspielen, außerdem liebe ich alte Autos. Und ich wollte Harry als Veteran des Koreakriegs anlegen und nicht, sagen wir, des Vietnamkriegs. Das sind alles Faktoren, die mich sozusagen in diese Richtung geschoben und mich dazu gebracht haben, dass ich diese Geschichte in den Sechzigern verorten wollte.

Ich glaube, du hast einmal erwähnt, dass Harry auch zum Teil auf deinem Dad beruht?

Na ja, es war keine Absicht, und dann wurde mir bewusst, vor allem beim Redigieren, als ich über Harry nachdachte oder manche Dinge gesehen habe, über die er sprach, dass mein Dad auch Veteran war – mein Dad war im Zweiten Weltkrieg, er war nicht in Korea. Und ich nehme an, Pop taucht auf, weil wir uns ziemlich nahe standen. Es gab nur ihn und mich, als ich großgeworden bin. Und er ist auf andere Art auch in anderen Figuren aufgetaucht. Für mich war es einfach so: Was aus Harrys Mund kommt oder aus Harrys Perspektive erzählt wird, hätte mein Dad sein können, wenn der in dieser Lage gewesen wäre.

Warum speziell Korea? Korea taucht in der Reihe mit Ivan Monk auf und hier auch.

Das ist wahr. Ich glaube, das ist zum Teil deshalb so, weil der Zweite Weltkrieg bis zu einem gewissen Grad durchgespielt ist (er lacht) – ich meine, in Hinsicht auf diese Art von Figuren, oder? Mike Hammer und all dieses Figuren, die aus dem Zweiten Weltkrieg kamen. Harry hätte sicherlich im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und dann in diesem Zeitraum immer noch ein vitaler Typ sein können, aber ich glaube, weil im Koreakrieg zum ersten Mal die Rassentrennung in den Streitkräften aufgehoben wurde, hat mich das schon immer fasziniert. Und dann, ehrlich gesagt, die ganzen Sam-Fuller-Filme – drei oder vier davon spielen in Korea. Die habe ich immer im Kopf, und weil ich ein großer Fuller-Fan bin, dachte ich: „Machen wir doch den Koreakrieg. Aus der Zeit soll Harry stammen.“

Und es sind die Kleinigkeiten – wo er nach Kimchi sucht, nach bestimmten Lebensmitteln, die er nur kannte, weil er in Korea stationiert war und sie Fronturlaub in Japan hatten. Ich meine, Harry würde sich selbst sicherlich nicht als Internationalisten bezeichnen, aber er ist zumindest etwas weltoffener als wahrscheinlich einige seiner Landsleute. Als er untertaucht, geht er gezielt in dieses Geschäft, um spezielles asiatisches Essen zu kaufen. Ich fand, das verleiht seinem Charakter noch ein gewisses Extra, etwas, was man in den alten Fuller-Filmen aus den Sechzigern nicht sieht. Ich fand, damit konnte man gut spielen und es erdet Harry. Und dann ist der Koreakrieg natürlich auch hilfreich für den Plot, in dem Sinne, dass Harrys Kumpel Ben weiß ist. Sie waren zusammen im Krieg und Ben hat eine Weile in derselben Stadt gelebt, ist dann weggezogen und ist jetzt wieder da – und Ben ist in etwas verwickelt, das unsere Story in Gang setzt.

Außerdem geht es darum, dass Männer damals – noch weniger als die Männer heutzutage – normalerweise nicht über sich gesprochen haben. Darüber, was in ihnen vorging. Wenn Harry mit Arthur redet, der im Krieg erblindet ist, dann ist klar, sie leiden beide unter dem, was wir heute PTBS nennen, damals hieß das Kriegsneurose oder Kriegsmüdigkeit – aber sie wissen irgendwie, was es ist. Sie wissen es. Harry hört in der Bar sogar die Stimme von Seoul City Sue. Sie sind nicht unbedingt sehr reflektiert, aber sie sind ihren eigenen Gefühlen, ihrem Seelenzustand gegenüber auch nicht völlig taub. Als dann also Ben unter rätselhaften Umständen stirbt, stellt sich Harry diese Frage. Er denkt: „Es geht um meinen Kumpel, ich will herausfinden, was passiert ist. Aber bilde ich mir das nur ein? War es vielleicht doch nur ein Autounfall? Tue ich alles, was ich da auf die Beine stelle, nur, um in Bewegung zu bleiben? Damit ich auf eine Art eine Mission habe, obwohl da eigentlich überhaupt nichts ist?“

Dadurch, dass der Roman 1963 spielt, rückt er Personen ins Licht, die historisch in den Hintergrund gedrängt wurden.

Ja, schon. Oder die Vorstellung, dass die Geschichte voll ist mit all diesen verschiedenen Persönlichkeiten und Leuten, die Dinge verwirklichen, aber dann vielleicht unbekannt blieben oder von denen man vielleicht nur zu ihrer Zeit gehört hat. Und dann landen sie, wie du sagtest, im Abfalleimer der Geschichte. Du weißt schon: Es gab Rosa Parks, aber es gab auch Septima Clark. Und die Vorstellung, dass eines zum anderen führt, gehört auch dazu. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wer alles daran beteiligt war, was dann letztendlich zum Montgomery Bus Boycott wurde – ein paar von denen stammten aus der Brotherhood of Sleeping Car Porters und aus Maine. Die waren also Gewerkschaftsleute. Diese Schaffnergewerkschaft war eine Zeitlang die größte Schwarze Gewerkschaft des Landes. Die Jungs waren Arbeiter, aber auch Aktivisten, und sie haben ihre Ausbildung, ihre Erfahrung auf den Montgomery Bus Boycott und andere Teile der Bürgerrechtsbewegung angewendet. Das hat also alles miteinander zu tun. Die Amalgamated Meat Cutters (die Gewerkschaft der Schlachter) haben sich schon früh durch eine Spende an der Southern Christian Leadership Conference beteiligt. Das ist alles da, miteinander verbunden, diese Teile der Gesellschaft, die selten Beachtung finden und doch zum Fundament dafür werden, wie diese Bewegungen passieren und sich buchstäblich in Bewegung setzen, in Schwung kommen.

Arbeiterbewegungen spielen in deinen Romanen oft eine Rolle. Du warst selbst in der Arbeiterbewegung aktiv, ist das richtig?

Ja, ich war erst kürzlich an einem Streik beteiligt.

Ich wollte dich sowieso noch nach dem Writers‘ Strike fragen und wie er für dich lief.

Ja, das hat sich ganz schön gezogen.

Aber ernsthaft: Ich komme aus der Gemeindeorganisation. Ich habe in Arbeiterbewegungen mitgearbeitet und mein Dad war ein Teamster (Mitglied der International Brotherhood of Teamsters, der Gewerkschaft der Transportarbeiter). Er war ein Gewerkschaftstyp und meine Mom war Bibliothekarin. Sie war also städtisch organisiert. Und in meinem Viertel – meinem alten Viertel – gab es Mr Guy am Ende der Straße, der hat für die Eisenbahn gearbeitet. Mr Caldwell nebenan war bei der Gasversorgung. Miss Lewis, eins hinter Mr Caldwell, war Lehrerin. Also hattest du deine Gruppe, zu der du gehören konntest, oder eine Organisation, zu der du gehören konntest, und die dich als Schwarzen Arbeiter zumindest vertreten und sich für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen einsetzen konnte. Darüber wurde in unserer Familie nicht einmal groß gesprochen. Es war einfach so. Es war die Umgebung, in der du aufgewachsen bist, genau wie immer Cops von der 77th Division präsent waren, und später wurden wir dann der Newton-Division zugeteilt. Im Barbershop konntest du täglich die Geschichten von Cops hören, die am Wochenende wieder einmal einen Bruder aufgemischt hatten. Das waren deine Lebensumstände. Es war also ganz natürlich für mich, dass ich mich – gegen Ende meiner High-School-Zeit, aber vor allem, als ich aufs College ging – aktivistisch engagierte, damals vor allem zum Thema Polizeigewalt.

Ja, über Cops schreiben … Kannst du dazu noch etwas sagen?

Ich glaube, ich habe One-Shot Harry zu der Zeit geschrieben, als George Floyd ermordet wurde und im Nachhall davon, aber das hatte ich gar nicht so sehr im Kopf. Das Grundgerüst für One-Shot Harry stand schon vorher. Und es ist ja nicht so, als würde ich in meinem Roman irgendwelche Geheimnisse ausplaudern. Es ist Fakt, dass (LAPD-) Chief (William) Parker weiße Cops aus den Jim-Crow-Südstaaten rekrutiert hat. Und es ist Fakt, dass die Cops, wenn nicht heute, dann zumindest damals, eine Art Besatzungsmacht waren, die die Schwarzen in South Central klein hielten. Das versteht sich von selbst, es ist also nicht so, als hätten die Figuren das ständig im Kopf. Ich meine, sie haben es immer im Hinterkopf, aber das treibt sie nicht an. Harry hat seinen Job zu machen, und ihm ist klar, wenn er Cops begegnet, werden sie ihn schikanieren. Sie werden versuchen, ihm entweder den Film wegzunehmen oder ihn in den Knast zu werfen. Aber das ist nur eine Art zu zeigen, womit sich Harry herumschlagen muss, um seinen Job machen zu können. Das ist einfach eine Gegebenheit, mit der er umgehen muss. Harry muss damit klarkommen, und andere müssen damit klarkommen, und deshalb versuche ich, es so darzustellen – so ist es einfach –, statt Harry auf jeder Buchseite und jedes Mal, wenn er einem Cop begegnet, einen langen Monolog über das Wesen der Unterdrückung halten zu lassen.

„So ist es einfach“ kann man über den Schauplatz deiner Bücher wie Violent Spring und One-Shot Harry nicht sagen. L.A. spielt eine entscheidende Rolle. Wie gehst du mit dem Milieu als Figurenrolle um?

Ein Vorteil, als ich Violent Spring geschrieben habe, war sicherlich, dass ich frisch war, noch mit der aktivistischen Arbeit verbunden, und für das Buch darauf zurückgreifen konnte. Der Roman spielt 1994, nach den Ereignissen von ‘92. Für Harry musste ich natürlich weiter zurückgehen. Wenn ich Geschichten schreibe – ich habe erst kürzlich noch an einer Kurzgeschichte geschrieben, die in einem bestimmten Teil von L.A. spielt, in Southeast L.A. –, dann ist mir sehr bewusst, dass ich entweder besser direkt hinfahre oder etwas lese oder mir etwas ansehe, wenn ich den Teil der Stadt in diesem Moment zu fassen bekommen möchte – damit es nicht meine Erinnerung von vor sagen wir 20, 25 Jahren ist. Und für mich ist L.A. eine dieser Städte, die ich ständig neu kennenlerne, während sich Teile der Stadt verändern oder gentrifizieren oder nicht gentrifizieren. Ich will immer noch unverbraucht sein, wenn ich Stadtteile porträtiere, vor allem heute in modernen Settings.

Unverbraucht und gleichzeitig sachlich. Es gibt da eine Szene, wo Harry an einem längeren Artikel über eine Kundgebung arbeitet, und er denkt an „Artikel, die Fakten darlegten, einen Standpunkt vertraten, den sie der Leserschaft aber nicht wie einen Knüppel über den Schädel zogen“. Das ist so ein interessanter metafiktionaler Moment. Wie bewusst warst du dir dessen, als du das geschrieben hast?

Okay, das habe ich bewusst so gemacht. Das war definitiv ein bewusster Moment. Es war eine Warnung an mich selbst.

Eine Warnung an dich selbst?

Na ja, niemandem meine Meinung aufzudrücken. In ein paar meiner früheren Sachen habe ich schon ziemliche Volksreden gehalten, die würde ich heute anders schreiben. Natürlich willst du diese Geschichten erzählen, die historischen Ereignisse, aber mein Job ist, einen Krimi zu schreiben, und das möchte ich machen. Ich möchte interessante Figuren schreiben und ich will, dass diese Figuren ein Leben haben. Dazu brauchst du ein Gefühl dafür, wer sie sind und wo sie herkommen. Und wir sehen sie, wie sie sind, egal, wo sie sich in der Story gerade befinden, wie zum Beispiel, wenn Harry Dinge über Anita erfährt und Anita erfährt Dinge über Harry. Du willst das nicht mit Erklärungen überladen und ganz sicher nicht mit einem Haufen Hintergrundinfos und was weiß ich. Es gibt jetzt Momente, und das ist gut so – wirklich gut, finde ich –, und das passiert auf jeden Fall beim Nachfolgeroman, wenn ich wieder drangehe, da bekomme ich entweder Anmerkungen von Alexa, meiner jetzigen Lektorin bei Soho, oder ich habe selbst neue Ideen, da kürze ich ganze Absätze raus, wo eigentlich ein Wort oder ein Satz genügt. Es geht ums Tempo, oder? Aber ich muss auch wissen, wann ich mal einen kurzen Stopp einlegen und etwas darüber sagen muss. Und in anderen Momenten fließt es einfach.

Als Harry zur Zeitung fährt, um den Artikel abzugeben, und sich im Zwiespalt fühlt, denkt er: „Sollte er nicht mehr Storys dieser Art machen? Arbeit, die die schwierige Lage und das Streben Schwarzer Menschen widerspiegelte und sie nicht im schlimmstmöglichen Licht darstellte? Doch diese Kämpfe, Schießereien und Messerstechereien gehörten hier genauso zum Leben“. Ich glaube, was Kriminalliteratur oft vorgeworfen wird, ist Verherrlichung von Gewalt, aber … (langes, peinliches Schweigen) Was sagst du dazu?

(Lacht) Ach ja. Das ganze Thema. Na ja, noch mal, es geht darum, sich dessen bewusst zu sein. Ich nehme Snowfall als Beispiel, weil das zur Frage passt. Du weißt ja, Snowfall ist eine Serie über Schwarze Gangster. Also ist es auch eine Serie über Schwarze, die andere Schwarze wegen irgendwelchem Scheiß umbringen. Wegen Drogen zum Beispiel. Also musst du dir über den Blickwinkel im Klaren sein und wie wir diese Figuren in diese Situationen bringen. Nimm zum Beispiel eine Figur wie Leon (Simmons, der beste Freund des Protagonisten der Serie). Wir haben ihn politisiert und ihn umdenken lassen, und ich war sehr glücklich darüber.

Und dann ist da mein Buch. Das ist natürlich eine ganz andere Form. Prosa ist Prosa. Sie besitzt nicht dieselbe emotionale Unmittelbarkeit wie ein Bild. Aber sie ist da, auf dem Papier, auf der Seite. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn eine Frau in einer Pension Harry dafür zurechtweist, was er tut, fängt Harry an zu überlegen: „Oje, vielleicht sollte ich wirklich darüber nachdenken, andere Sachen zu fotografieren, aber Scheiße …“ Und später muss er sich eingestehen: „Ich mache es einfach gern“. Ich meine, er ist kein Adrenalinjunkie. Ich glaube nicht, dass er einer ist, aber er wird bis zu einem gewissen Grad davon angezogen, von der Jagd nach solchen Fotos, weil es seine Sinne schärft und fordert. Aber ich will schon, dass er darüber nachdenkt. Ich will, dass er sich hinterfragt, jetzt, wo er älter wird und wahrscheinlich so etwas denkt wie: „Wenn Anita und ich uns zusammen ein Leben aufbauen, kann ich dann so weitermachen oder sollte ich mir etwas anderes überlegen?“ Ein kleines bisschen davon gibt es im Nachfolger Ash Dark as Night. Nicht, dass Harry plötzlich seinen Beruf wechselt. Ich glaube, dazu werde ich ihn nie zwingen. Und ich habe so ungefähr zwei oder drei von den Harry-Büchern im Kopf. Aber ich will, dass er sagen kann: „Was könnte ich sonst noch mit meiner Kamera anstellen, was ich jetzt noch nicht mache?“

Die Fotografie ist ein perfektes Instrument. Aber ja, ich glaube, wenn man über etwas nicht schreibt, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Das ist mein Problem, wenn sich über Kriminalliteratur beschwert wird. Ein Problem verschwindet nicht, nur weil man nicht darüber schreibt. Es schont nur Leute, die aber gerade vielleicht von diesem Problem erfahren sollten. Ich glaube, es ist ein effektives Mittel, um ein bisschen Mitgefühl in den Leuten zu wecken.

Hoffentlich, ja. Das glaube ich auch. Aber die Frage ist, wie ich es aufs Papier bringe. Wie stelle ich diese Gedankenbilder, wenn wir sie mal so nennen wollen, für dich dar? Das ist schon wichtig.

In einem anderen Interview hast du einmal eine westliche (U.S.-amerikanische) Tendenz erwähnt, Figuren echten Menschen nachzuempfinden.

Diese Tradition reicht sicherlich weiter zurück, aber für uns hier in Amerika wurden Figuren des Wilden Westens in Groschenromanen neu erfunden. Ich glaube, das große Vorbild ist Ned Buntline, der Buffalo Bill neu erfand – den Mythos Buffalo Bill erschuf –, während Buffalo Bill noch lebte. Diese Tradition führen wir auf jeden Fall bis heute fort, im Guten wie im Schlechten, denke ich. Ich meine, am Ende gilt der alte Spruch, oder? Man sollte seine Helden nie kennenlernen, denn man kann nur enttäuscht werden.

Tja, ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht.