Albert Camus: Der Fall

Louis-Ferdinand Céline: Krieg

William Godwin: Die Abenteuer des Caleb Williams

Jerzy Kosinski: Der bemalte Vogel

Tom Kristensen: Absturz

Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter. Lebensgeschichten und Dokumente

Reiner Stach (Hg.): Franz Kafka. Der Process

Walter Tevis: Die Partie seines Lebens

B. Traven: Das Totenschiff

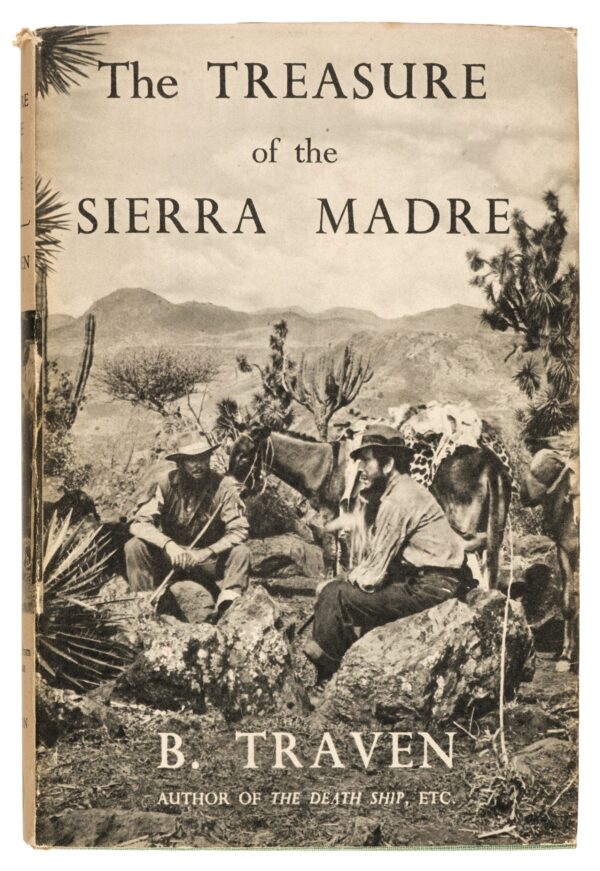

B. Traven: Der Schatz der Sierra Madre

Otto F. Walter: Der Stumme

Richard Wright: Der Mann im Untergrund

** **

Schwarze Messe für die Freiheit

(AM) »Für den modernen Menschen wird ein Satz genügen: Er trieb Unzucht und las Zeitung…«, dieser unsterbliche Satz findet sich in Der Fall (La Chute, deutsch auch als Sündenfall zu lesen) von Albert Camus, er findet sich so auch in seinen Tagebüchern. Der schmale, böse, doppelbödige Roman ist eine Abrechnung mit dem eigenen Intellektuellenmilieu, mit den »Bistro-Atheisten« und deren Selbstgerechtigkeit, erschien im Mai 1956. Ein Jahr später erhielt Camus den Literaturnobelpreis. Für den Zeitgenossen Jean-Paul Sartre war es »der vielleicht schönste und am wenigsten verstandene seiner Romane«.

Über fünf Tage und Nächte führt ein „Bußrichter“ namens Jean-Baptiste Clamence in einer Rotlichtbar in Amsterdam einen Dia-, nein Monolog mit einem stummen Gesprächspartner, legt eine Lebensbeichte ab. Dekliniert und demontiert die christlichen Leitmotive Sünde, Buße, Vertreibung aus dem Paradies, Jüngstes Gericht und Schuld. Seit über 30 Jahren habe er ausschließlich sich selbst geliebt, gelogen und betrogen. Für bürgerliche Werte empfindet er nur noch Verachtung, auch für Ehre, Liebe und Treue. Die bürgerliche Ehe, deklamiert er, «hat unser Land in Pantoffel gesteckt«. Er hingegen hure und betrüge wie es ihm gefalle, er sei »ein Müßiggänger der Leidenschaft«. Jetzt aber mache er sich ehrlich. Er sei für »jede Theorie, die dem Menschen die Unschuld verwehrt, und für jede Praxis, die ihn als Schuldigen behandelt«. Er sei ein Anhänger der Knechtschaft, denn ohne sie gebe es keine Lösung.

Einst habe er nichts als die Freiheit im Munde geführt, sie sich aufs Frühstücksbrot gestrichen und den ganzen Tag gekaut. »Ich warf dieses Schlüsselwort jedem an den Kopf, der mir widersprach, ich hatte es in den Dienst meiner Begierden und meiner Macht gestellt. Ich murmelte es im Bett in das schlafende Ohr meiner Gefährtinnen und es half mir, sie sitzen zu lassen… aber ich wusste nicht, was ich tat. Ich wusste nicht, dass Freiheit weder eine Belohnung ist, noch eine Auszeichnung… keine Schachtel süßen Naschwerks.« Nein, ganz im Gegenteil, erkenne er jetzt: »Freiheit ist Fron!« Ein Langstreckenlauf, sehr einsam, sehr erschöpfend. Am Ende jeder Freiheit stehe ein Urteilsspruch – darum sei sie so schwer zu ertragen.

Und es wird noch finsterer, noch schwärzer, das Buch. Grete Osterwald hat es flüssig und stimmig übersetzt, eigentlich muss man das als Hörbuch erfahren. Camus’ große Liebe galt dem Theater, »Der Fall« ist ein großer Monolog.

Albert Camus: Der Fall (La Chute, 1956). Neuübersetzt von Grete Osterwald, Nachwort von Iris Radisch. Rowohlt Verlag, Hamburg 2024. Hardcover, 128 Seiten, 24 Euro.

** **

Über alle Sieben Meere

(AM) Als der Übersetzer und Herausgeber Alexander Pechmann zum ersten Mal das Meer sah, sieben oder acht Jahre alt, war seine Phantasie »bereits geprägt von unzähligen Bildern und Geschichten. Das Meer war nicht nur ein Ort zum Schwimmen, Planschen und Spielen, es war ein Schaplatz großer Abenteuer und Gefahren… Ohne mir dessen bewusst zu sein, gründeten meine Vorstellungen auf den Einfällen von Menschen vergangener Jahrhunderte, auf den Romanen von Jules Verne, Herman Melville und Robert Louis Stevenson.. Das ist wohl kaum verwunderlich, wenn man zwischen Bergen alte rund uralter Bücher aufwächst…«

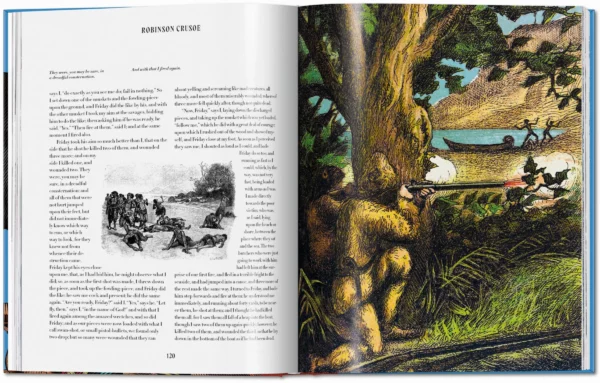

Das Meer ist der geheimnisvolle Ort, den Pechstein mit Kinderaugen gesehen und in vielen literarischen Werken wiedergefunden hat. Im wunderbar haptischen, schön gesetzten Buch Die Bibliothek der sieben Meere (Schrift Jenson, Typografie Iris Farnschläger) ist Alexander Pechmann Mit Odyssesus, Robinson Crusoe und Jane Austens Kapitänen unterwegs auf dem Ozean der Literatur, so der Untertitel. Und er verspricht nicht zu wenig.

Der Schwerpunkt liegt bei englischsprachigen Autoren und Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Auswahl ist rein subjektiv. Orlando Hoetzel steuert verführerische Illustrationen bei. Der Zahl der Meere entsprechend, gliedert Pechmann seine Expedition in sieben Kapitel. Mythen und Abenteuer gehören dazu, aber auch das Meer der Arbeit, das Meer des Unheils, der Angst und der Leidenschaft. Er führt uns zu großen Liebesgeschichten und Monstern der Tiefe, zu Geisterschiffen, Meuterei, Windsbräuten, Walfängern, Entdeckern, Seehelden und Seeschurken, »Piraten, Piraten, Piraten«, Schiffsköchen, Schmugglerbaronen und Strandräubern, zum Eismeer und in die Südsee, zu Sindbads Schatzinseln, zu Robinsonaden und zu Odysseus und seinen Söhnen.

Anker lichten, heißt es im Prolog. Eine ausführliche Biografie hat viele Lesehinweise parat und praktisch ist auch das Personenenregister. Dieses schöne Buch, eine Literaturgeschichte mit viel Seeluft in den Segeln, äh Seiten, trägt weit weg… bis sogar in die eigene Kindheit.

Alexander Pechmann: Die Bibliothek der sieben Meere. Mit Odyssesus, Robinson Crusoe und Jane Austens Kapitänen unterwegs auf dem Ozean der Literatur. Mit Illustrationen von Orlando Hoetzel. Mare Verlag, Hamburg 2023. Leinen, mit Lesebändchen, 256 Seiten, 34 Euro.

** **

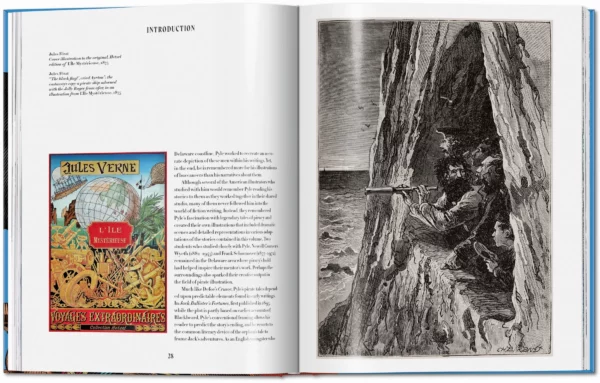

Maritimes (2): Wiedergefundene Schätze, üppig illustriert

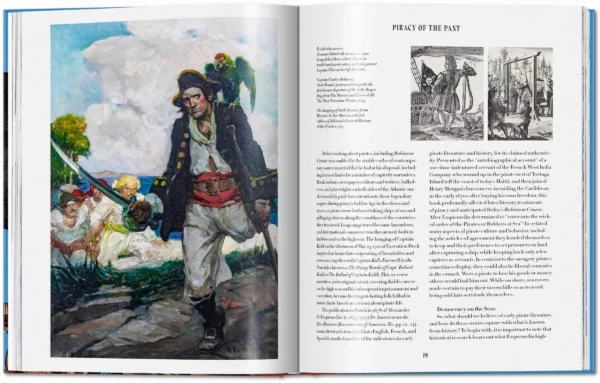

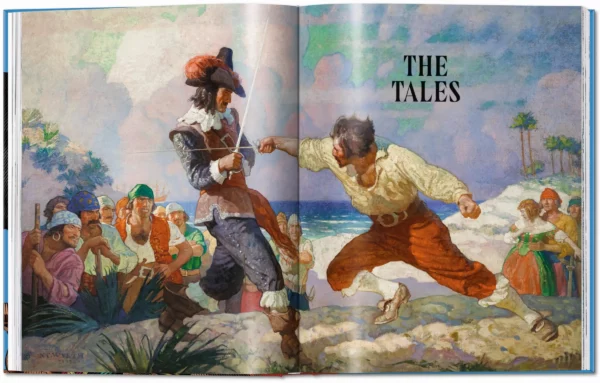

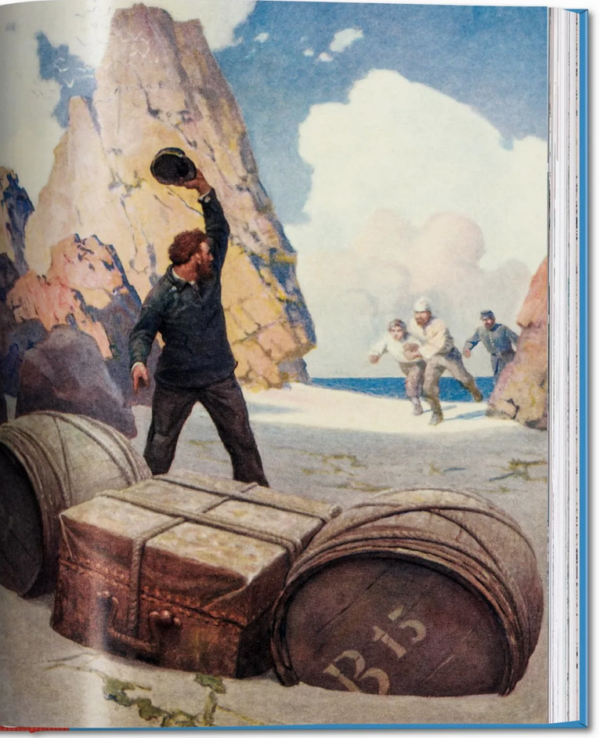

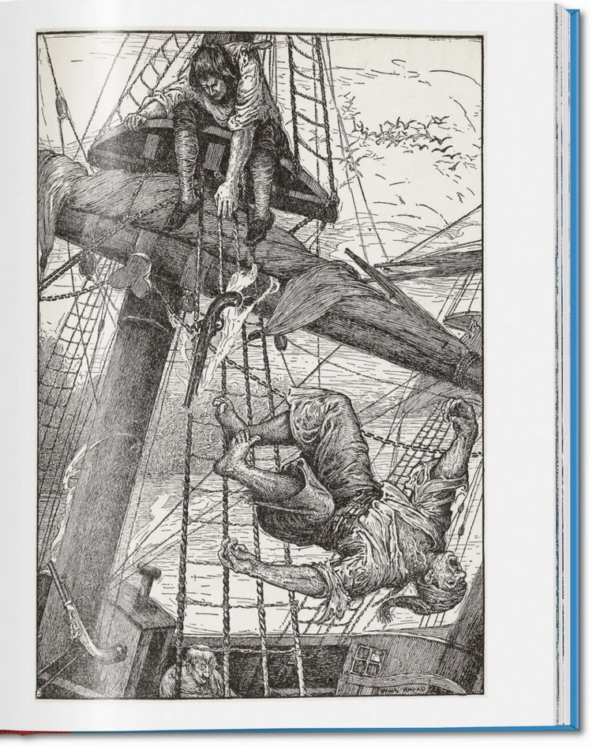

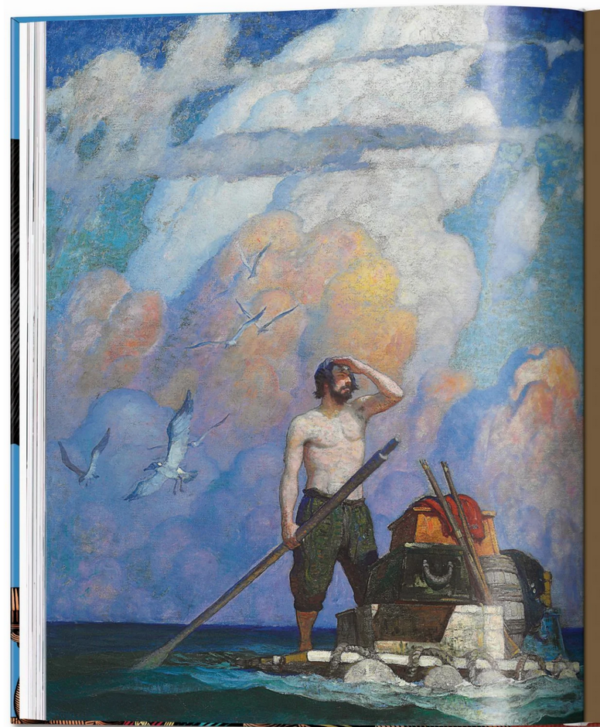

(AM) Dieses Buch ist eine Schatzkiste. Und wie bei einem Werk aus dem Verlag Taschen nicht anders zu erwarten, vor allem auch in visueller Hinsicht. Wirklichkeit und Phantasie, Legenden und Klischees, Abenteuer und Romantik verbinden sich in keinem anderen Literaturgenre so sehr wie in den Piratenerzählungen. Auf 54 Seiten Einleitung, traumhaft üppig mit zeitgenössischen Szenen, Covern und Dokumenten illustriert, führen Robert E. und Jill P. May an die Gestade von Fiktion und Realität, schlüsseln uns die sagenumwobene Welt der Freibeuter und Filibuster auf, Abenteurer des neunzehnten Jahrhunderts, die in privaten und illegalen Militärexpeditionen in fremde Gebiete eindrangen, nach gusto Beute machten und ein Leben jenseits der Ordnung führten. Piraten eben.

Das Autorenpaar bekleidete bis zur jeweiligen Pensionierung je eine Professur an der Purdue University in Indiana: Robert May als international anerkannter Freibeuter-Experte, Jill Mays Forschung hatte den Multikulturalismus in der Kinderliteratur zum Thema. Ihr ganz und gar unakademisches, wohl aber hoch informiertes Buch verhandelt Populärkultur auf ganz sinnliche Art. Buchstäblich an-schau-lich. Die für ihren Band ausgewählten und kundig, knapp und klar kommentierten Geschichten stammen von Long John Silver, Henry Morgan und anderen Korsaren aus der großen Zeit der Seeräuberei stammen aus den Romanen Robinson Crusoe, Die geheimnisvolle Insel, Die Schatzinsel und Howard Pyles Buch der Piraten.

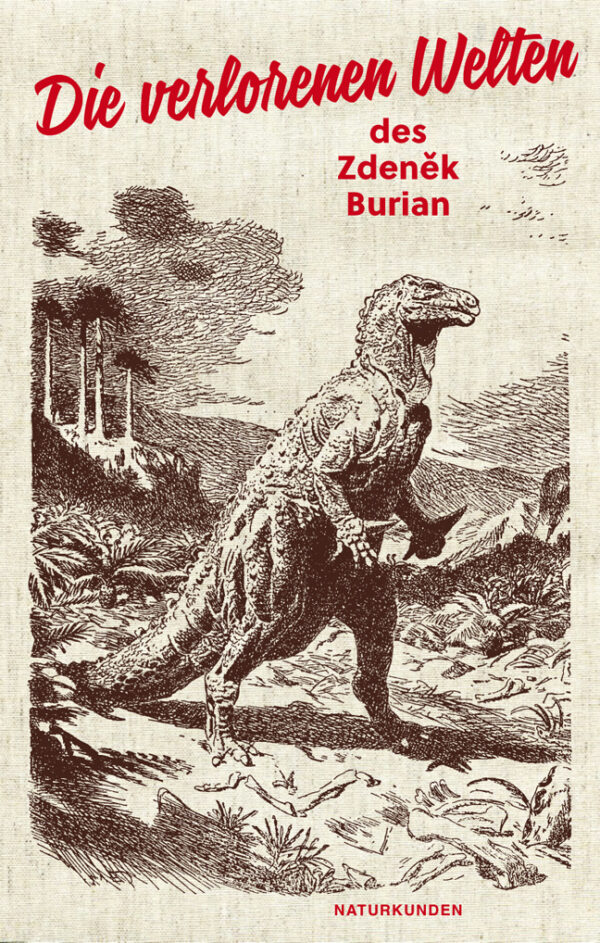

Eine aufwendige Bildrecherche hat für wunderbare Illustrationen gesorgt, abgerundet wird das Schatzbuch mit den Autorenbiografien von Daniel Defoe, Howard Pyle, Stevenson, und Jules Verne. Sahnehäubchen sind Künstlerbiografien von Jules Férat, Frank Godwin, Walter Paget, Howard Pyle, Louis Rhead, George Roux, Frank Schoonover, George Varian, Edward Henry Wehnert, Alice Bolingbroke Woodward und Newell Convers Wyeth. Besonderer Erwähnung bedarf Zdeněk Burian (1905-1981), dessen paläontologische Rekonstruktionszeichnungen unser aller Bild von der Saurier-Vorzeit mitgeprägt haben. Der Band – ein Beleg redaktioneller Sorgfalt – verweist zu Recht auf das 2013 in Judith Schalanskys Naturkunden erschienene Werk Die verlorenen Welten des Zdeněk Burian. Eigenen Raum erhält auch der Illustrator Michael Custode, der für seine Schwarz-Weiß-Illustrationen bekannt ist, die Holzschnitte imitieren. Fette Beute also, dieses Buch, unschlagbar preiswert.

Robert E. und Jill P. May (Hg.): Piratenerzählungen. Von Daniele Defoe, Jules Verne, Robert Ouis Stevenson & Howard Pyle. Mit Illustrationen von Michael Custode. Verlag Taschen, Köln 2024. Format 20,5 x 25,6 cm, Gewicht 1,59 kg. 392 Seiten, Hardcover, Halbleinen, 30 Euro.

** **

Maritimes (3): Die Hölle auf Erden – zur See

(AM) Bald hundert Jahre alt ist der im April 1926 in der gewerkschaftseigenen Büchergilde erschienene Roman Das Totenschiff des legendären B. Traven, zu dem die taz einmal einmal getitelt hat: »Karl May meets Karl Marx«. Der Diogenes Verlag sieht in dem antikapitalistischen Autor immer noch ausreichend Kapital, um dessen Bücher (darunter auch den Schatz der Sierra Madre) jüngst wieder aufzulegen, „Das Totenschiff. Die Geschichte eines amerikanischen Seemanns« nun sogar als Hardcover, nachdem es zuletzt dort 1983 als Taschenbuch erschienen war. Das ist lobenswert.

Heute aber verlangt die politcal correctness einen editorischen Zusatz, er lautet so: »Dieser Autor, der wie kein anderer Rassismus, Ausbeutung und Gewalt in der kapitalistischen Welt beschrieb, verwendet die damals übrigen Beschreibungen, und würde man hier nach heutigen Kriterien in die Wortwahl eingreifen, würde man auch die Mechanismen dieser Unterdrückung nicht mehr nachvollziehbar machen. Der Verlag vertraut auf das Vermögen der Leserinnen und Leser, heute umstrittene Bezeichnungen und Zuschreibungen als Ausdruck der sprachlichen Gepflogenheiten einer Epoche zu erkennen beziehungsweise als Figurenrede einzuordnen, die nicht mit der Haltung des Autors verwechselt werden darf. Einzig bei den N*-Wörtern hat der Verlag behutsam eingegriffen, um die Fortschreibung dieser diskriminierenden Wörter nicht weiterzuführen (so auf den Seiten 11, 24, 169, 201, 375, 377, 379, 380 und 381).« Nichts also mehr heute mit dem Nigger von der Narzissus, vom Mare-Verlag 2020 als Der Niemand von der »Narcissus« eingedeutscht.

Der Ich-Erzähler Gales, ein Mann ohne Vornamen, taucht 1925 bereits in der Erzählung »Die Baumwollpflücker« auf, 1929 dann auch im Roman »Die Brücke im Dschungel« (1929). Hier ist er ein amerikanischer Seemann aus New Orleans, der nach einem Landurlaub in Antwerpen sein Schiff verpasst und damit seines einzigen Identitätsdokuments, nämlich seiner Seemannskarte, verlustig, als Staatenloser durch alle Netze fällt und auf hoffnungslose Irrfahrt gerät. «Ich war nicht geboren, hatte keine Seemannskarte, konnte nie im Leben einen Pass bekommen, und jeder konnte mit mir machen, was er wollte, denn ich war ja niemand, war offiziell gar nicht auf der Welt, konnte infolgedessen auch nicht vermisst werden« (Kapitel 14). Die Arbeitsbedingungen, die er erlebt, sind höllisch, nicht umsonst erinnert das Motto über dem zweiten Teil des Buches an Dantes Inferno: «Wer hier eingeht,/ Des Nam’ und Sein ist ausgelöscht./ Er ist verweht…«

B. Traven: Das Totenschiff. Mit einem Nachwort von Volker Kutscher. Diogenes Verlag, Zürich 2024 (1983). 416 Seiten, 26 Euro.

** **

Charakterdarsteller

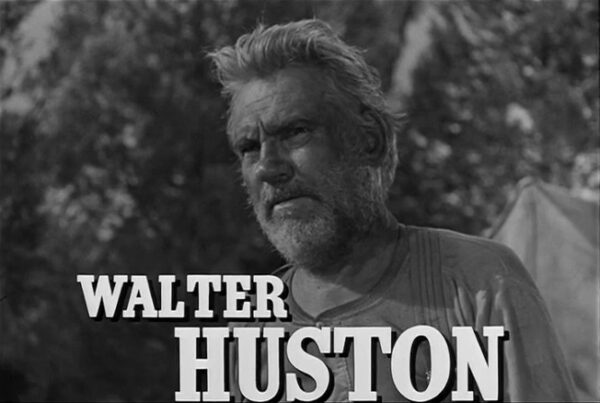

(AM) Nur Hamlet ist besser. Zumindest war das so bei der Oscarverleihung 1949. »Der Schatz der Sierra Madre«, die Filmadaption des Romans von B. Traven, war in vier Kategorien nominiert, gewann in dreien. Walter Huston, der Vater des Regisseurs, erhielt den Oscar in der Kategorie Bester Nebendarsteller. John Huston errang in den Kategorien beste Regie und bestes Drehbuch gleich zwei Oscars. Nur in der Kategorie Bester Film verlor der Film gegen »Hamlet« von Laurence Olivier.

Für mich, in meiner Erinnerung – und so etwas prägt sich tief – war die Verfilmung des Romans Der Schatz der Sierra Madre die erste filmische Begegnung mit Existentialismus, Fatalismus und dem Film Noir, eine rabenschwarz andere Erfahrung etwa als Luis Trenkers restaurative Filmerzählung »Der Kaiser von Kalifornien«, die ich damals im gleichen Jahr sah. Auch heute noch ist der Film rauh und direkt, schwarz bis unter die Fingernägel. »Ein bemerkenswerter Film, nicht ohne erzieherischen Wert«, meinte der Evangelische Filmbeobachter damals.

John Huston wollte den 1927 erschienenen Roman von B. Traven über menschliche Gier schon seit 1935 verfilmen, der Zweite Weltkrieg kam dazwischen. Als Humphrey Bogart vom Projekt Wind bekam, wollte er unbedingt dabei sein, löcherte den Regisseur und bekam schließlich die Hauptrolle. »Wait till you see me in my next picture«, sagte er einem Kritiker, »I play the worst shit you ever saw.«

Der Film über drei Goldgräber wirkt verdammt echt. Huston drehte in Mexiko. Um 1926 herum hatte er für zwei Jahre aus einer Laune heraus und auf Vermittlung seines Reitlehrers in der mexikanischen Kavallerie gedient, die Sprache erlernt und eine generelle Liebe für das Land entwickelt. Die Drehbedingungen waren hart, der Zeitplan wurde um 29 Tage überzogen, was vor allem Bogart ärgerte, der mit seiner Yacht Santana an einem Wettrennen nach Honolulu teilnehmen wollte. Sein dauerndes Nörgeln beendete Huston mit einem schmerzhaften Nasendreher, dann war Ruhe.

Bis heute gilt als Hollywood-Skandal, dass Bogart für seine Rolle bei den Oscars leer ausging, nicht einmal nominiert war. Daniel Day-Lewis bekennt, dass sein Ölbaron in »There Will Be Blood« heftigst vom Goldsucher Fred C. Dobbs beeinflusst war. Ebenfalls als Verneigung trägt einer der Kopfgeldjäger in Peckinpahs »Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia« diesen Namen. Hustons Film gilt als einer der besten Filme aller Zeiten, hat bei »Rotten Tomatoes« die seltene Zustimmungsrate von einhundert Prozent. Studiochef Jack Warner wollte aus kommerziellen Gründen unbedingt, dass Bogarts Figur überlebt, das konnte Huston verhindern. Die Selbstzensur der Filmstudios aber verhinderte das geplante Schlußbild des Films: Dobbs wird von Banditen geköpft, sein Kopf rollt weg.

Wie der Filmkritiker Roger Ebert richtig sagte: »The movie has never really been about gold but about character.« – Ob B. Traven bei den Dreharbeiten anwesend war, ist und bleibt eines der Rätsel, die diesen Autor umhüllen. Walter Huston (1994-1950), den sein Sohn von Anfang an in diesem Film sah, ist der rarste der Schauspieler. Er spielt nicht. Er ist.

B. Traven: Der Schatz der Sierra Madre. Diogenes Verlag, Zürich 2024 (1983). 326 Seiten, Taschenbuch, 14 Euro.

** **

Einen gewissen Schwefelduft an sich haben

(AM) »Wenn eine Kunst Ausdruck dieser Jahre sein soll, dann muss sie eine Krisenkunst sein«, schrieb der dänische Schriftsteller Tom Kristensen 1932, zwei Jahre nach Erscheinen seines Romans Absturz und der verheerenden Aufnahme, die das Buch in Kritikerkreisen gefunden hatte. Er hatte es so gewollt. »Das Buch soll wahr werden, ohne wahrheitsgetreu zu sein. Aber ich verwende ständig Parallelen zu meinen eigenen Erlebnissen, die einen gewissen Schwefelduft an sich haben, als würde sich die Hölle öffnen«, meinte er in einem Interview zum Erscheinen. Es sei »ein mutiges Buch, das den geistigen Auflösungszustand beschreibt, den ich für charakteristisch für das bürgerliche und ästhetische Kopenhagen der 1920er Jahre halte«. Ein ehemals aufstrebender Lyriker, inzwischen Literaturkritiker bei einer liberalen Tageszeitung, gerät darin vor unseren Augen aus dem Tritt. Der Nihilismus seiner Zeit nagt an ihm, sein maßloser Alkoholkonsum zieht ihn in einem Abwärtsstrudel in die Tiefe. »Man muss es sich leisten können, vor die Hunde zu gehen«, heißt es auf dem Rückumschlag.

Verleger Sebastian Guggolz selbst begründet in einem mustergültigen Nachwort, warum die mehr als 600 Seiten umfassende Tour de force eine Neuübersetzung (durch den kundigen Ulrich Sonnenschein) und eine Neuauflage verdient. Man kann ihm danach nur zustimmen – und für dieses Buch Reklame machen.

Es steht als dänischer Beitrag zur Weltliteratur der frühen Moderne, gehört in die Reihe der Monumentalromane dieser Zeit, von Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, Thomas Manns »Zauberberg«, Alfred Döblins »Berlin Alexanderplatz«, Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« bis Louis-Ferdinand Célines »Reise ans Ende der Nacht« – und ja, auch »Ulysses« von James Jocye, 1922 erschienen, und so prägend für Kristensen, dass dieses Buch in seinem Roman vorkommt. Der verzichtet auf jede Metaebene, es braucht keine Bildungsvoraussetzungen, um dem »Absturz« beizuwohnen. »Ich weiß nicht, ob mich je ein Buch in meinem Leben so fasziniert hat… Ein Geniestreich und ein Riesenwerk… Ich selbst habe Bücher geschrieben, durchaus, aber nun fühle ich mich gedemütigt, kein Buch ist wie Ihres«, schrieb Knut Hamsun dem Autor nach der Lektüre.

Tom Kristensen: Absturz (Hærværk, 1930). Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg. Mit einem Nachwort von Sebastian Guggolz. Guggolz Verlag, Berlin 2023. 658 Seiten, Hardcover, Lesebändchen, 28 Euro.

** **

Die Wörter, zu spät, zurück

(AM) Chester Himes hat sich fast zeitgleich diese Frage für seine Harlem-Romane auch gestellt, sie aber nicht so radikal beantwortet wie sein Zeitgenosse in der Schweiz: Wie bildet man eine Sprechweise ab, die unbearbeitet für Orts- oder Milieufremde unverständlich wäre? Die Antwort, die der Verlegersohn und Lektor Otto F. Walter (1928 -1994) für seinen avantgardistischen Erstlingsroman Der Stumme fand, 1959 erschienen, macht das Buch bis heute zu einem Monolithen. Der Roman, bei Atlantis im Zürcher Kampa Verlag dankenswerter Weise wiederveröffentlicht, ist ein singuläres Sprachkunstwerk. »Wie konsequent Walter sprachliche Unbedarftheit literaturfähig macht, bezeugt die Exzellenz seiner Prosa. Mit höchstem Kunstverstand wird hier eine ‚primitive’, völlig unreflektierte Sprachverwendung vorgeführt, die es in keiner Wirklichkeit – außer der dieses Romans – geben kann: Weder irgendwo in der alemannischen Schweiz noch irgendwo in Deutschland wird so gesprochen, wie Walter sein Personal sprechen lässt«, konstatiert Felix Philipp Ingold und findet, dass das Buch bis heute »keinen Vergleich zu scheuen braucht mit den stärksten Erzählwerken eines Hemingway, eines Camus oder Claude Simon«.

Anstelle ihres ortsüblichen alemannischen Dialekts stattet der Autor seine Figuren – die zwölf Mann eines Bautrupps, die als quasi ‚eingeschlossene Gesellschaft’ für knapp zwei Wochen in einer Waldbaracke zusammenhausen – mit einer hybriden, unbegradigten Redeweise aus, einem grobschlächtigen, oft fehlerhaften Hochdeutsch mit vielen Dialekteinsprengseln. Satzbau, Lexik, oft gar die Grammatik sind dadurch gekennzeichnet. Das ist Stilprinzip, wird durchgehalten, verleiht dem Text einen archaisch anmutenden Sound. Mehr noch: Die Formstrenge, eigenwillig in Stil und Diktion, gibt der archaischen Geschichte vollends eine archaische Form. Hier werden Wahrheiten verhandelt, die seit den ersten uns überlieferten Geschichten ewig sind. Gleichzeitig wird ein Sprachfest gefeiert.

Linear erfasst – und die Schnitte, langen Rückblenden oder inneren Monologe beiseite –, könnte es sich um einen Familien- oder Heimatroman mit kriminalistischen Elementen handeln: ein ödipaler Konflikt, ein mörderisch kleinbürgerliches Familiendrama, angerichtet durch einen stumpfsinnig gewalttätigen, Vater, der im Suff seine Frau prügelt, so dass sie vor den Augen ihrer zwei Kinder die Treppe hinab in den Tod stürzt. Der Sohn verliert durch den Schock die Sprache, wächst bei Verwandten auf. Der Täter kommt ins Gefängnis. Der Sohn kann ihn nie vergessen – bleibt dem Tyrannen in Abscheu und Bewunderung verbunden, erinnert glückliche Momente. Aus Neugier und Rachegefühlen erwächst das Bedürfnis, jenen Mann wiederzusehen, der sein Leben und seine Familie zerstört hat. Das Wiedersehen dann ist buchstäblich explosiv. Zu spät findet der Stumme wieder seine Stimme. »Vattr!«, ruft er. Vergeblich.

Otto F. Walter: Der Stumme. Atlantis/ Kampa Verlag, Zürich 2023 (1973). 388 Seiten, Hardcover, 28 Euro.