Kurzbesprechungen von Joachim Feldmann (JF), Sonja Hartl (SH), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Thomas Wörtche (TW):

William Boyle: Shoot The Moonlight Out

Lee Child, Andrew Child: Der Sündenbock

Carlo Emilio Gadda: Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana

Kotaro Isaka: Suzukis Rache

Marc Jansen: Polizeitaucherin Svea Roth

Shulamit Lapid: Der Hühnerdieb

Helen McDonald/ Sin Blaché: Prophet

Karin Smirnoff, nach Stieg Larsson: Verderben

Heinz Strunk: Der gelbe Elefant

Ross Thomas: Zu hoch gepokert

Charles Willeford: Filmriss

Der kreative Akt als Verbrechen

(AM) „Writing & other blood sports“ hieß ein im Jahr 2000 von Willefords Witwe Betsy herausgegebener Band im Verlag von Dennis McMillan. Darin versammelt: nachgelassene Texte von Charles Willeford, Autobiografisches, Nachrufe, Kritiken und in Anführungszeichen gesetzte „Ratschläge“ an Schriftsteller. Willeford schrieb zehn Jahre, ehe er zum ersten Mal Honorar bekam. Er lernte dabei, dass Ermunterung weit schlimmer als Entmutigung sein kann, weil man nur ganz unten am Boden die Kraft zum Weitermachen finde. Einer der Ratschläge, der sich fast wörtlich in Filmriss (und dessen Verfilmung) wiederfindet, lautet sinngemäß: Du musst schreiben. Etwas schreiben. Dann hast du etwas, das du verbessern kannst. Wieder und wieder. Aber du musst anfangen, zu schreiben…

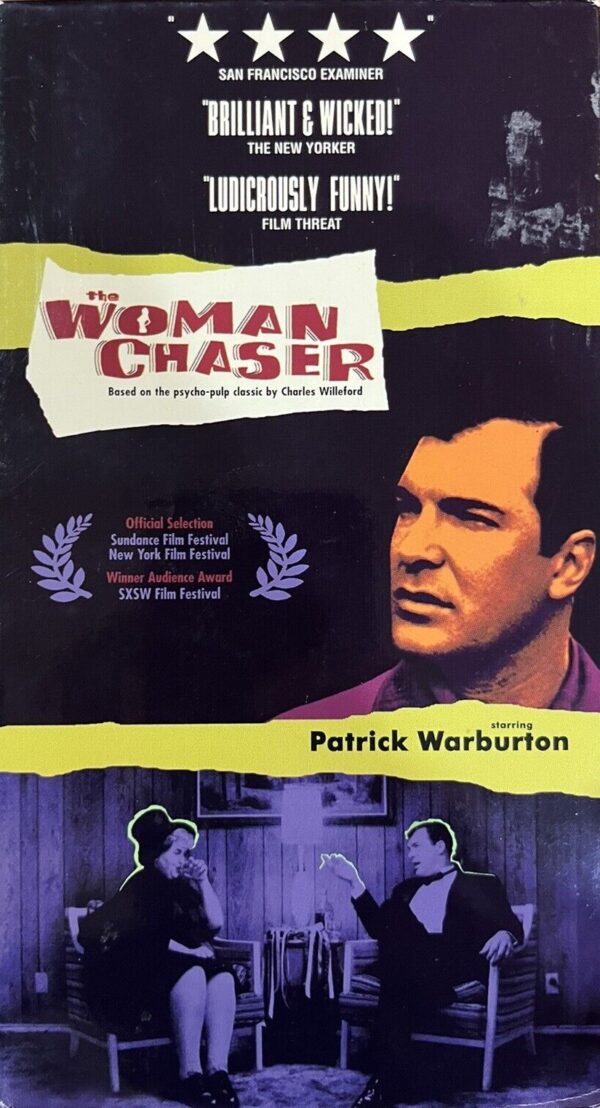

Betsy Willeford findet von den drei Willeford-Verfilmungen, die es gibt – „Miami Blues“ von George Armitage (1990) und „Cockfighter“ von Monte Hellman (1974) zählen dazu – den Neo-Noir „The Woman Chaser“ von Robinson Devor aus dem Jahr 1999 die gelungenste Adaption. Der Schwarzweiß-Film mit Musik von Tito Puente, Dave Brubeck und Les Baxter ist ein Geheimtipp, fand nie eine größere Öffentlichkeit, denn so Betsy Willeford: „Er ist unkommerziell, so wie es auch das Buch war. Und er hat auch dessen Courage zu Unverschämtheit und Tabubruch.“

Protagonist des Romans ist der Autoverkäufer Richard Hudson – im Film in L.A. direkt im Turmschatten von Tower Records aktiv –, der seinen Beruf mit geradezu Zuhälterqualitäten ausübt, sich jedoch zu Höherem berufen fühlt, nämlich zu einem ehrgeizigen und risikoreichen Filmprojekt. Titel: „Der Mann, der davonkam“. Inhalt: Ein Trucker fährt auf der Fahrt von San Francisco nach Los Angeles ein Kind tot. Er versucht davonzukommen. Es gelingt ihm nicht.

Willefords Pulp-Roman, jetzt nach 63 Jahren erstmals auf Deutsch vorliegend, sollte eigentlich „The Director“ heißen (Der Regisseur), sein Verleger machte den reißerischen Titel „The Woman Chaser“ daraus und spiegelte damit sozusagen das Thema des Buches, nämlich den Angriff kommerzieller Gier auf die künstlerische Integrität – was in Buch und Film zu einem erbarmungslosen Rachefeldzug führt. „Das war immer meine Analogie, der kreative Akt als Verbrechen“, meinte hierzu Regisseur Robinson Devor. Auch er ist interessant. Nach der wort- und werkgetreuen Willeford-Adaption folgten 2005 von ihm der sehr unübliche Polizeifilm „Police Beat“ (über einen Fahrrad-Cop in Seattle) und der Dokumentarfilm „Zoo“ (über einem Mann, der sich von einem Pferd besteigen lässt). Immer noch in Postproduktion ist „You Can’t Win“ über den Hobo-Schriftsteller Jack Black, für den er sich mit Barry Gifford zusammengetan hat. – Betsy Willeford übrigens hat darauf bestanden, dass die Sprache der Fünfziger und Sechziger Jahre in „Filmriss“ historisch getreu wiedergegeben wird.

Charles Willeford: Filmriss (The Woman Chaser, 1960). Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb. Verlag Pulp Master, Berlin 2023. 224 Seiten, 15 Euro. – Ohne Versandkosten hier zu bestellen.

Wirklich bemerkenswert

(TW) Das südliche Brooklyn ist die Heimat des Schriftstellers William Boyle und der Schauplatz seiner bisher fünf Romane. Der aktuelle heißt Shoot The Moonlight Out und spielt hauptsächlich im Stadtviertel Bay Ridge zwischen 1996 und 2001, da wo Brooklyn nicht schick ist und es auch damals nicht war. Auch wenn Boyle inzwischen in Mississippi wohnt, seine Romane leben von ihrer autobiographischen Grundierung. Was keinesfalls heißt, dass sie Autofiktionen wären. Sie sind vielmehr Genre-Bilder aus einer kleinen, begrenzten Welt. Nicht lieblich, sondern rau, manchmal brutal, oft bizarr und komisch, bevölkert von merkwürdigen Menschen und ganz normalen Leuten gleichermaßen. Man kennt sich hier, und kennt zumindest jemanden, der wiederum jemanden kennt, den man kennt.

Und so hängen auch die Figuren von „Shoot The Moonlight Out“ oft zusammen, selbst wenn sie das noch nicht wissen. Zum Beispiel Jack Cornacchia. Ihn hat das Schicksal übel gebeutelt. Er hat kurz hintereinander seine Frau, seine Eltern und seine Tochter verloren. Seine Tochter, weil dumme Jungs Steine von einer Brücke geworfen haben, nur so, als unten gerade Jacks Tochter Amelia mit ihrem Auto vorbeifuhr. Einer der Steinewerfer, Bobby Santovasco, der deswegen nie gefasst wurde, klaut später seinem Arbeitgeber, dem schmierigen Betrüger Max Berry, einen Koffer mit Geld und Drogen, der aber eigentlich dem Gangster und Killer Charlie French gehört. Jack Cornacchia, der nicht nur ein netter Mensch ist, sondern von Zeit zu Zeit auch Selbstjustizkiller, freundet sich eher zufällig mit Bobbys Stiefschwester Lily und dessen Freundin Francesca an, die allesamt weder vom Steinwurf, noch von den verborgenen Beziehungen untereinander wussten. Und dann kommt es zwangsläufig zum blutigen Showdown.

Das ist grandios arrangiert, obwohl „Shoot The Moonlight Out“ nicht “plot-driven” ist. Die Figuren begegnen sich zufällig, alles hätte auch ganz anders laufen können. Und vor allem: „Shoot The Moonlight Out“ ist kein roman noir. Im Gegenteil, er ist sogar ein sehr hoffnungsfroher, optimistischer Roman, wie das Ende im Juni 2001 zeigt, auch wenn in ein paar Monaten später die ganze Welt eine andere sein wird.

Das wirklich Bemerkenswerte an Boyles Brooklyn-Büchern ist die liebevolle Sorgfalt, mit der er sein Stadtviertel durch die Jahrzehnte zeichnet, seine Figuren sind detailliert ausgefaltet, er nimmt sich Zeit für Milieu, Topographie und Soziologie, schweift ab, mäandert zurück, immer genau beobachtend, sich Zeit und Raum nehmend, und immer auf Augenhöhe mit den geschilderten Menschen. Wenn Jerome Charyn, der andere große Chronist von New York City, der Höllen-Breughel der Bronx und der Lower East Side ist, dann ist William Boyle so etwas wie der Carl Spitzweg von Brooklyn. Spitzweg war ein hervorragender Maler, so wie Boyle ein hervorragender Schriftsteller ist.

William Boyle: Shoot The Moonlight Out (2021). Deutsch von Andrea Stumpf. Polar Verlag, Stuttgart 2023. 349 Seiten, 26 Euro.

Swinging London mit Ross Thomas, 1973

(AM) Es dauert keine drei Seiten und nur ein paar Minuten in einem englischen Pub, bis die Hauptfigur von Zu hoch gepokert zu Boden geht. Ross Thomas steigt ohne jeden Umschweif in den vierten Fall für Philip St.Ives, der ihn dieses Mal nach London bringt – was unter anderem manchen eleganten Seitenhieb auf britische und amerikanische Kultur, auch Trink-Kultur, erlaubt. St. Ives ist ein „Go-Between“, ein Mann zwischen den Stühlen und Welten, ein professioneller Mittelsmann. Er beschafft gestohlene Wertgegenstände wieder und gekidnappte Menschen. Er überbringt Lösegeld. Er erledigt, wozu anderen die Handhabe fehlt. Er ist ein Mann für unmögliche Fälle, er hat ein gutes Pokergesicht, heißt es auf Seite 146, „man sieht ihm nicht an, ob er lügt oder nicht“. Er ist ein Cousin von Humphrey Bogart aus „Der schwarze Falke“ und eine Erfindung von Ross Thomas. Der schrieb zwischen 1969 und 1976, im ersten Drittel seiner Romancier-Karriere, unter dem Pseudonym Oliver Bleek fünf Romane mit diesem Ex-Zeitungsmann und Gentleman-Gauner. Sie in revidierten oder teils neuen und auf jeden Fall erstmals vollständigen Übersetzungen (wie hier vom fabulösen Gisbert Haefs) wieder aufzulegen, gehört mit zur liebevoll edierten Ross-Thomas-Edition im feinen und kleinen Alexander Verlag aus Berlin. Nur noch zwei Romane fehlen – der Afrika-Politthriller „The Seersucker Whipsaw“/ deutsch 1970 als „Urne oder Sarg, Sir?“, und das Opus Magnum „The Fools in Town Are On Our Side“/ dt. „Unsere Stadt soll sauber werden“, 1972 – dann ist sie mit 25 Bänden vollständig.

Nun also St. Ives in London, wo er die Rückgabe des sagenhaften Kreuzritter-Schwerts von Ludwig dem Heiligen (1214–1270) bewerkstelligen soll. Wie immer bei Ross Thomas wird das ein völlig unvorhersehbarer Trip, einmal sogar zum Grab von Karl Marx auf dem Highgate Cemetery. Auch ein Kinderwagen spielt eine Rolle, Gelegenheit für St. Ives das Wort „Kinderwagengummistoßstangen“ auszusprechen. Einen Vorwurf pariert er einmal so: „Ich bin nicht gerissen. Ich bin bloß über Leichen gestolpert. Leichen bringen mich immer zum Nachdenken…“ Auch die feine Klinge Oscar Wilde, so vermute ich, hätte sich mit dem pokerspielenden Dandy St. Ives amüsiert …

So wie es Filme gibt, die nie verjähren, so gibt es auch Bücher und Autoren, derer man nicht müde wird. Alles, wirklich alles von Ross Thomas (1926–1995) zählt dazu.

Ross Thomas: Zu hoch gepokert. Ein Philip-St. Ives-Fall (The Highbinders, 1973, als Oliver Bleek, 1974 gekürzt bei Ullstein, als „Ein scharfes Baby“). Erste vollständige deutsche Ausgabe in neuer Übersetzung. Aus dem Amerikanischen von Gisbert Haefs. Alexander Verlag, Berlin 2023. 252 Seiten, 16,90 Euro.

Misanthropen unter sich

(rum) Wohl kaum einer kann unsympathische Figuren so herrlich unsympathisch zeichnen, wie Heinz Strunk in Der gelbe Elefant, seinem neuen stattlichen Kompendium von Zynikern und Nerds, Unzufriedenen und sich selbst Überzeugten, die alles ignorieren und gerade deshalb gern mal vom Unerwarteten überrascht werden. Ein Motivationscoach fällt da bei einem kleinen Zwischenstopp nahe Düsseldorf einer Gruppe Neandertaler zum Opfer, ein 77-Jähriger, der stolz auf seine Fitness und seine Willensstärke ist, trifft nach einem Unfall in seinem Hantelkeller eine fatale Entscheidung nach der anderen, ein Experte, der die Kameras liebt, ist zu Markus Lanz in die Sendung geladen und wird einfach nichts gefragt.

Es sind häufig handfeste Marotten, sich verhakende Vorstellungen, gedankliche Schleifen, die Strunk als präziser Chronist alltäglicher Niederungen aufmerksam ausleuchtet, während er sein Personal in Richtung Abgrund schubst. Er spielt solche Ideen konsequent zu Ende, treibt sie auf die Spitze und das geht eben selten gut aus. Eine Thai-Massage am Strand wird da zum Höllentrip, fehlende Kroketten beim Griechen schälen schon mal alle lang polierte Umgänglichkeit von einem Charakter. Solche Banalitäten führen hier gerne mal zum Exzess, das Schlechte im Menschen hat Strunk dabei stets im Blick. Detailreich und kompromisslos spießt er Auswüchse von Ignoranz, Egoismus und Misanthropie auf und stellt sie lächelnd aus. Keine Kriminalliteratur, aber 30 kurzweilige, komische und tiefschwarze Texte über verbohrte Zeitgenossen und gesellschaftliche Sackgassen.

Heinz Strunk: Der gelbe Elefant. Erzählungen. Rowohlt, Hamburg 2023. 208 Seiten, 22 Euro.

Stabübergabe (2) – Raus aufs Land

(AM) „Jetzt siehst du aus wie Noomi Rapace“, sagt Lisbeth Salanders neuentdeckte Nichte Slava zu ihrer Tante, als sie sich auf Seite 443 und für den Showdown „mit Blut, Erde und Asche gerade ein Kriegerinnengesicht malt“. Natürlich ist eine solche Metaebene beim Franchise einer Welt-Bestsellerserie wie der von Stieg Larssons „Millenium“-Reihe und ihren Verfilmungen unvermeidlich, ja klug. (Das David-Fincher-Remake vom „Girl with the Dragon Tattoo“ blieb ja hinter den Erwartungen zurück, es gab keine Folgefilme mit David Craig und Rooney Mara. Benchmark bleibt die Sweden-made Trilogie mit Michael Nyqvist und Noomi Rapace als den Gesichtern der Serie.)

Nach Larssons Verblendung, Vergebung, Verdamnis und den von David Lagercrantz stammenden Nachfolgern Verschwörung, Verfolgung und Vernichtung sind wir die Titel mit solcher End-ung nun ja vielleicht durch, jedenfalls beginnt mit Verderben von Karin Smirnoff eine neue Ära. Sie hat ebenfalls einen Trilogie-Vertrag, immerhin für eine der erfolgreichsten Krimireihen der Welt: In Deutschland sind zehn, weltweit in mehr als 50 Ländern über 100 Millionen Bücher verkauft „Die Millenium-Reihe ist zu einer unzerstörbaren Maschine geworden“, weiß Smirnoff. Wie Stieg Larsson stammt sie aus Nordschweden, verlagert Handlung und Plot sogleich hinaus aufs Land.

Lisbeth Salander und Michael Blomkvist landen aus unterschiedlichen Gründen im Provinzkaff Gasskas, Blomkvist für die Hochzeit seiner Tochter, Salander, um ihre Nichte kennenzulernen. Seltene Erden, Bandenkriege, Korruption, Entführung und Erpressung, ein Bunker in der Wildnis, allerlei Monströses, gefährdete Familienmitglieder, so schürzt Karin Smirnoff die Bedrohung… Sie hat den Schwarzen Gürtel in Karate, ist Inhaberin einer Holzfirma, letztlich bodenständig, sagt auch (in einem immerhin verlags-offiziellen Interview), dass sie nicht das Bedürfnis habe, Ballistikdetails, Polizei-Sondereinheiten oder komplizierte nachrichtendienstliche Zusammenhänge zu erklären. Bei der Art, wie im Roman telegrafiert wird, musste ich öfter an Comic-Blasen denken. „Lisbeth der Vulkan. Heiß wie Lava. Hart wie Urgestein“, denkt Blomkvist über sie (S. 416). Oder, Salander im Karatekampf: „Stattdessen setzt sie, ohne nachzudenken, einen Migi-Ashi-Fumikomi gegen sein Kniegelenk und im selben Moment einen Yoko-Empi in die Schläfe. Das Knie gibt einem herrlichen Plopp unter ihm nach…“ (S. 424). Der hohe Ton jedenfalls, mit dem das Buch beginnt, immerhin einer Stelle aus der „Edda“ und dann ein fast mythischer „Reiniger“, der in der Ödnis Menschenfleisch an Adler verfüttert (Schrei des Seeadlers heißt der Roman im Original), hält sich nicht. Und auch solch eine Stelle bleibt singulär:

(Zeuge) „Drei Personen. In Schwarz gekleidet, fast wie die Gruppe Wagner. Zwei mit blauen Augen, einer mit braunen. Russische Sturmgewehre, vermutlich AN-94, auch bekannt als Akaban. Könnten aber auch schwedische Ak 5 Ds gewesen sein – oder amerikanische M4A1. Mexikanische XF-05 waren es jedenfalls nicht, die haben andere Schulterstützen.“

„Sie scheinen Ahnung von Waffen zu haben. Sind Sie beim Militär?“

„Nein, ich bin Bibliothekar.“

Karin Smirnoff, nach Stieg Larsson: Verderben (Havsörnens Skrik, 2022). Aus dem Schwedischen von Leena Flegler. Heyne Verlag, München 023. 464 Seiten, 24 Euro.

Klassiker aus Israel

(JF) Es wird viel geredet in diesem Kriminalroman und dementsprechend viel gelogen. Bis die Journalistin Lisi Badichi die wahre Geschichte hinter einem rätselhaften Doppelmord erfährt, muss sie so manche bewusst falsch angelegte Spur verfolgen. Denn nicht alle Beteiligten möchten offen über das reden, was geschehen ist. Und der Täter ist ausgesprochen erfindungsreich.

Zwischen 1989 und 2000 hat die 1934 geborene israelische Schriftstellerin Shulatmit Lapid fünf Detektivromane um die hartnäckige Reporterin veröffentlicht, deren Hang zu privaten Ermittlungen ihrem Schwager, der bei der Kriminalpolizei arbeitet, nicht selten Kopfschmerzen verursacht. Eine klassische Konstellation also. Doch dieses Mal wird sie ganz ohne eigenes Zutun in eine ausgesprochen brisante Angelegenheit verwickelt. Kaum hat man ihn bestattet, sitzt der angeblich ermordete Polizeiinspektor Awner Rosen auf Lisis Sofa und bittet die verwirrte Journalistin um ihre Unterstützung bei der Lösung eines ziemlich komplizierten Falles, dessen Geschichte bereits im besetzten Frankreich der 1940er Jahre beginnt. Das komplexe Knäuel von Handlungsfäden zu entwirren, ist keine leichte Aufgabe. Zumal die Ermittlungen während des zweiten Golfkriegs stattfinden, als Scud-Raketen vom Irak aus auf Israels Städte abgefeuert werden und die Menschen selbst in ihren Wohnungen Gasmasken tragen müssen. Der Hühnerdieb ist der zweite Fall für Lisi Baldachi und war bei seiner Erstveröffentlichung 1991 unmittelbare Gegenwartsliteratur. Das sollte man bei der lohnenden Lektüre, die detektivische Aufmerksamkeit erfordert, im Kopf behalten.

Alle Bände der Lisi Badichi-Reihe sind vor Jahren jeweils kurz nach dem Original in deutscher Übersetzung erschienen. Nun legt der Dörlemann Verlag diese Klassiker der israelischen Kriminalliteratur als schicke Paperbacks neu auf. Sie haben es verdient.

Shulamit Lapid: Der Hühnerdieb. Lisi Badichis zweiter Fall (Pitayon, 1991). Aus dem Hebräischen von Miriam Pressler. Dörlemann Verlag, Zürich 2023. 430 Seiten, 20 Euro.

Erinnerungen aus dem Labor

(rum) Nostalgie als Waffe – und Bedrohung. Wie das aussehen könnte, wenn es schlecht läuft, erzählen die britische Autorin Helen McDonald und die aus den USA stammende und in Irland lebende Musikerin und Autorin Sin Blaché in ihrem ersten Roman Prophet. Dessen Entstehungsgeschichte ist durchaus abenteuerlich, kannten sich McDonald und Blaché lange nur von Social Media, waren sich aber nie begegnet. Das blieb auch so, als sie während der Pandemie begannen, Ideen für eine Geschichte auszutauschen, einen Plot zu stricken, erste Kapitel zu schreiben. Sin Blaché war für Figurenzeichnung und Dialoge zuständig, sie selbst für Atmosphäre und Setting, erzählte Helen McDonald in einem Interview. Erst kurz vor Schluss trafen sie sich erstmals persönlich, beendeten den Roman bei einer Art Schreibklausur, kanalisierten endgültig die Zumutungen der Pandemie.

Ihre Geschichte beginnt im ländlichen Suffolk nahe eines NATO-Stützpunktes, wo auf einem Acker ein stattlicher amerikanischer Diner auftaucht, außerdem reichlich Spielsachen, alles gebraucht, solide, aber seltsam unvollständig. Zwei Ermittler sollen dem Phänomen auf den Grund gehen: der chaotische und launige Sunil Rao, ein ehemaliger Mitarbeiter des MI6, der auf Anhieb Wahrheit und Lüge, Fake und Fakten erkennen kann, und sein Partner Adam Rubenstein, ein stoischer Elitesoldat. Grund für die Erscheinungen ist eine in einem Militärlabor in den USA entwickelte und zu Forschungszwecken großzügig verteilte Substanz namens Prophet, die nostalgische Erinnerungen zu Gegenständen gerinnen lässt. Das Problem: Man kommt nicht mehr davon los, klebt in einer Art Wachkoma an seinem Erinnerungsstück. Also machen Rao und Rubenstein, beides Versehrte, die mit Verlust und Traumata, mit verpassten Gelegenheiten und gleichzeitig mit einer latenten Spannung untereinander zu kämpfen haben, sich auf zu diesem Labor in Nevada, zumal dort in der Nähe eine gewaltige Sammlung solcher Gegenstände aufgetaucht ist, ein Flugzeug, Schaukelpferde, Puppen, Kinderfahrräder, winzige Zeichentrickfiguren, die teilweise ein Eigenleben entwickelt haben. Rao und Rubenstein sind prädestiniert für den Job, scheinen sie doch aus ganz unterschiedlichen Gründen immun zu sein gegen Prophet, wie gegen nostalgische Anfälle.

Begonnen als loses Fan-Fiction-Projekt, habe sich die Geschichte rasch selbstständig gemacht, erzählten die beiden Autorinnen in Interviews. Einflüsse waren da Science-Fiction-Serien aus ihrer Jugendzeit, zudem etwa Filme von Andrei Tarkowski und Christopher Nolan, Romane von Philip K. Dick und Ursula le Guin, aber auch Ästhetik und Erzähllinien von Videospielen. All diese Einflüsse verschmolzen sie zu einer eigenständigen, frischen Geschichte, einer wilden, aberwitzigen Mischung aus Thriller-, Science Fiction- und Horrorelementen, darin eingeflochten eine queere Liebesgeschichte, philosophische Exkurse, pointierte Dialoge, James-Bond-hafte Kulissen und Figuren, die stets haarscharf an der Karikatur vorbei schrammen. Ein grandios erzählter Spaß, der immer wieder geerdet wird und nur hie und da vielleicht etwas zu ausufernd geraten ist.

„Wir haben beide den Eindruck, dass die Welt, in der wir aktuell leben, von kapitalistischer Nostalgie verzehrt wird“, erklärt Helen McDonald die Grundidee des Romans und verweist in einem anderen Gespräch zur Illustration auf den aktuellen Barbiehype. Allgegenwärtig ist sie, diese Sehnsucht nach besseren, vermeintlich überschaubareren Zeiten, die da allenthalben in zahllosen Filmen und Serien beschworen werden. Nostalgische Erinnerungen (der Begriff taucht erstmals im 17. Jahrhundert auf, als bei Schweizer Söldnern ernsthaftes Heimweh diagnostiziert wurde) suggerieren sicheres Terrain und das machen sich Konzerne, aber auch Populisten zunutze. „Wir leben in einer Zeit, in der wir uns die Zukunft immer schwerer vorstellen können und Nostalgie uns als einziger Rückzugsort bleibt“, analysiert McDonald, die man bisher vor allem mit hochkarätigem Nature Writing in Verbindung brachte. In „H wie Habicht“ erzählte sie, wie sie sich nach dem überraschenden Tod ihres Vaters an die Zähmung eines nur schwer zähmbaren Vogels machte und reflektiert das auf gleich mehreren Ebenen. Auch ihre „Abendflüge“, so kurzweilige, wie kluge Betrachtungen von Naturphänomenen, ließen nicht ahnen, was da noch kommen sollte.

Helen McDonald/Sin Blaché: Prophet (2023) Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Hanser-Verlag, München 2023. 528 Seiten, 25 Euro.

Ein Fest der Worte

(AM) Wie ein solches Buch in den späten Fünfzigern des 20. Jahrhunderts in Italien zum Bestseller werden konnte ist heute kaum mehr erklärlich; die wahrscheinlichste Hypothese die, dass es dem populären Genre Kriminalroman zugerechnet wurde – aber keiner war, jedenfalls kein herkömmlicher. Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana, die Geschichte zweier Verbrechen in einem römischen Mietshaus im Jahr 1927, zur Zeit des Faschismus, wird bei Carlo Emilio Gadda (1893 – 1973) zu einem fast irrwitzig prallen, milieu-sprengenden Gesellschaftsporträt: Damen und Priester, Beamte und Polizisten, Prostituierte und Hexen, Schieber, Handelsvertreter, Handwerker, Hausmeisterinnen, Huren. Im Unterstrom verhandelt werden Homophobie und Machotum, Stadtleben und der Faschismus. Niemand anders, sagen Gadda-Fans, habe je so über Rom geschrieben wie er, notiert Anna Vollmer in ihrem Nachwort. (Siehe auch hier nebenan meine Besprechung des anderen großen, aktuellen Rom-Romans „Die Stadt der Lebenden“ von Nicola Lagioia.)

Die schönste Bescherung in Gaddas worttrunkenem Roman ist die Sprache. Die große Italienkennerin Toni Kienlechner übersetzte ihn damals auf eigene Faust, begründete damit ihren sagenhaften Ruf. Neben allem anderen ist dies eine wundervoll vorbildliche Übersetzung, die Wortlust in Hülle und Fülle bietet. Der Wagenbach Verlag hat das alles dankenswerter Weise wieder aufgelegt. Kleines Zitat:

„Die Ansicht, dass es nottäte, ‚in uns den Sinn für die Kategorie der Ursachen zu erneuern‘, den Begriff, wie wir ihn von den Philosophen übernommen haben, von Aristotels bis Kant, und anstelle der Ursache die Ursachen zu setzen, das war ihm ein zentrales und hartnäckiges Anliegen: war beinahe eine fixe Idee … Auf diese Weise, genau auf diesen Weise nämlich begegnete er ‚seinen’ Kriminalfällen. ‚Wenn man mich holt…! Ja, wenn man mich holt… da kann man sicher sein, dass es stinkt, dass irgendein Sauhaufen, irgendein Kuddelmuddel daliegt zum Auseinanderklauben …‘ sagte er und verwob in seiner Sprache Neapolitanisch, Molisisch und Italienisch.“

Carlo Emilio Gadda: Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana (Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, 1957). Aus dem Italienischen von Toni Kienlechner, erstmals 1961. Mit einem Nachwort von Anna Vollmer. Wagenbach Verlag, Berlin 2023. 352 Seiten, Klappenbroschur, 26 Euro.

Temposünden

(SH) Voriges Jahr hat Kotaro Isaka mit „Bullet Train“ einen beachtlichen Erfolg gehabt – nun legt Hoffmann und Campe mit dem im Original bereits 2004 erschienen Thriller Suzukis Rache nach. Auf den ersten Blick erinnert die Ausgangssituation an „Bullet Train“: abermals gibt es Auftragskiller, die an einem klar definierten Ort – Tokios Unterwelt – und Zeitraum aufeinandertreffen. Dennoch ist „Suzukis Rache“ weit weniger rasant. Stattdessen nimmt sich Isaka viel Zeit, seine Figuren einzuführen: Der Ex-Lehrer Suzuki will den Tod seiner Frau rächen und den Sohn eines Mafiabosses ermorden. Dann wird dieser vor seinen Augen getötet und es stellt sich heraus, dass ein Auftragskiller namens The Pusher dahintersteckt. Suzuki heftet sich an dessen Fersen und ahnt lange Zeit nicht, dass zwei weitere Killer – die Zikade und der Wal – ebenfalls bald in diese Geschichte verwickelt werden.

Der Nihilismus der Figuren ist ausgeprägt, paart sich allerdings auch mit allzu flachem Pathos und vordergründiger Kritik. Dadurch stimmt das Tempo in diesem Buch nicht immer – zumal es zwar deutlich Kotaro Isakas Talent für Orte, schrägte Figuren und die gnadenlose Schilderung von Morden erkennen lässt, insgesamt jedoch die Rasanz und der Mut zur Knappheit fehlen, die „Bullet Train“ so vergnüglich gemacht haben.

Kotaro Isaka: Suzukis Rache. Übersetzt von Sabine Mangold. Hoffmann und Campe, Hamburg 2023. 304 Seiten, 24 Euro.

Stabübergabe (1) – Nur kein Aufsehen

(AM) In den USA erschien Der Sündenbock (The Sentinel) am 27. Oktober 2020, eine Woche vor der Wahl zwischen Trump und Biden am 3. November, und es ging darin um einen groß angelegten russischen Angriff auf amerikanische Infrastruktur, kurz um Wahlmanipulation größten Ausmaßes. Aktueller kann ein Thriller kaum sein. Jetzt 33 Monate später mit der deutschen Ausgabe ist das natürlich längst verpufft.

Obligat ist es ein Bus, der den Einzelgänger Reacher, wie immer nur mit einer Zahnbürste unterwegs, in die kleine Stadt Pleasantville nahe Nashville bringt. Am Abend vorher hat er – durchaus eine sehr lustige Szene – in einer Bar dafür gesorgt, dass die Musiker gerecht für ihren Gig bezahlt werden. Jetzt sieht sein Augenradar, wie er von drei Bösewichten ins Visier genommen wird. Kein Problem, einer wie Reacher schafft (später) auch mal sechs. Die Kontrahenten sind schnell als Russen konnotiert. Einer, ein Verhörspezialist mit Grosny-Erfahrungen, heißt im Original nur „The Moscow Guy“. Der Sentinel (Wächter) aus dem Originaltitel ist ein Computerprogramm, es schützt die Integrität der Software des US-Wahlsystems in 48 Bundesstaaten. Die Russen, so plakativ ist der Roman, wollen es kapern, um das Vertrauen der Bürger ins Wahlsystem und in die Politik zu untergraben. Und sie operieren in Allianz mit amerikanischen Nazis und Altnazis. Nur ein Mann wie Reacher kann das abwehren, einmal wird er gar für einen Antifa-Typ gehalten.

Weite Strecken des Buches fungiert er selbstironisch als „Überlebenstrainer“ für einen IT-Spezialisten, tritt besonders zu Anfang öfter als Sprachpolizist auf: „I really dislike the imprecise use of language“, in der Übersetzung etwas abgemildert zu: „Versucht ihr, mich zu ärgern?“, fragte Reacher. „Ich kann’s nicht leiden, wenn Leute sich nicht klar ausdrücken.“ Oder an anderer Stelle: „Ich bin kein Typ, der vage Antworten mag. Präzision ist mir wichtig.“ Gerne belehrt er Gegner über falsche Stellungstaktik im Straßenkampf oder die Verletzlichkeit von Kniescheiben. Die Begegnung mit der digitalen Welt führt zu ein paar Witzeleien: „Look in your handbook … What century are you from?“ Der McGuffin des Buches ist ein geklonter Server. Die Triple-, Quatro-, Fünfer-Täuschungsmanöver, ihn zu ergattern und/ oder einen Maulwurf zu enttarnen, erinnerten mich fatal an die fast sinnfreien letzten Andrew-Vachss-Romane. Showdown dann in einem alten Kalte-Kriegs-Bunker ohne Handyverbindung, Rosa Klebb und Dr. No lassen grüßen. Am Ende macht eine Ausnahme von einer Reacher-Regel ein wenig lächeln, aber unterm Strich war ich von „Reacher 25“ nur mäßig amused. „Have Gun – Will Travel“, die Westernserie mit einem ehemaligen Armyoffizier als Troubleshooter (Richard Boone als „Paladin“), brachte es zwischen 1957 und 1963 auf 226 Folgen; dem ehemaligen britischen TV-Producer James Dover Grant (Autorenname Lee Child) gelang es seit 1997 erfolgreich, daraus eine zeitgemäße Romanreihe zu entwickeln, die nun aber deutlich lahmt …

Dies nun, die Nummer 25, ist der erste Reacher, den Lee Child mit seinem Bruder Andrew Child (eigentlich ein Grant, bis vor kurzem) geschrieben hat. Er soll und wird die Serie übernehmen. In den USA war es ein großes Thema, solch ein Zig-Millionen-Geschäft innerfamiliär weiterzugeben. Bei uns wird dieser Stabwechsel, auch auf dem Cover, vom Verlag eher klein gehalten. Nach einer langen schönen Reise mit einigen wirklich tollen Reacher-Büchern, aber auch einem Drittel Blindgänger dabei, frage ich mich: Warum nicht gleich mit KI weiter?

Lee Child, Andrew Child: Der Sündenbock (The Sentinel, 2020). Aus dem Englischen von Wulf Bergner. Blanvalet Verlag, München 2023. 414 Seiten, Hardcover, 24 Euro.

Neue Kraft im kühlen Nass

(JF) Jugendbücher, historische Romane, Thriller und mehr als ein Dutzend Drehbücher verzeichnet die Publikationsliste des 1973 geborenen Schriftstellers Derek Meister. Nun liegt, unter dem Pseudonym Marc Jansen, sein erster Krimi vor, dem weitere folgen sollen. Im Mittelpunkt steht die Polizeitaucherin Svea Roth vom Hamburger Landeskriminalamt, die der routinierte Autor mit all den Eigenschaften ausgestattet hat, die einer Serienheldin für unsere Zeit gut anstehen. Durch tragische Verluste mehrfach traumatisiert, lebt sie allein auf einem Hausboot. Trost findet sie unter Wasser, wenn „das kühle Nass ihr neue Kraft“ schenkt. Dass sie gut in ihrem Job ist, versteht sich von selbst. Deshalb findet sie auch ziemlich rasch heraus, wer hinter dem Anschlag auf eine Feier an Bord der Yacht eines schwerreichen Bauunternehmers steckt. Unterstützt wird sie von einem frisch aus Berlin angereisten Kollegen, der ebenfalls sein Päckchen zu tragen hat. Und naturgemäß fremdelt es in der Arbeitsbeziehung, bis die beiden einander zu schätzen lernen. Wie weit sich die gegenseitige Zuneigung entwickeln wird, ist Stoff für die Fortsetzungsbände.

Auch sonst hat sich der Autor ausgiebig im Arsenal des aktuellen Populärkrimis bedient. Ökoterroristen, die sich von den Schriften der RAF und des „Unabombers“ Ted Kaczynski inspirieren lassen, an Vorschriften klebende Polizeikollegen und eine dysfunktionale Unternehmerfamilie spielen ihre genrekonformen Rollen. Erzählt wird aus der Figurenperspektive, was manch narrative Trickserei ermöglicht. Die braucht es auch, damit der Plot seinem erwartbaren, als Überraschung gedachten Ende zugeführt werden kann. Wer gerne Vorabendkrimis anschaut, dürfte sich mit diesem Roman prima unterhalten fühlen.

Marc Jansen: Polizeitaucherin Svea Roth. Unter falscher Flagge. Fischer Verlag, Frankfurt 2023. 314 Seiten, 12 Euro.