„Wir brauchen keine Frauenquote bei Kriminalromanen“

Veröffentlicht am 22.07.2019 | Lesedauer: 9 Minuten

Von Elmar Krekeler

Redakteur Feuilleton

Thomas Wörtche ist Krimi-Papst. Keiner in Deutschland kennt sich besser aus im literarischen Morden. Ein Gespräch über Gewalt gegen Frauen, das Gift der Regiokrimis und die Frage nach Quoten.

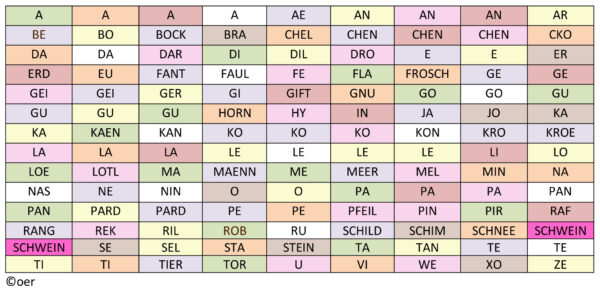

Von Bücherstapeln erschlagen zu werden ist gegenwärtig die wahrscheinlichste Todesart in der Wohnung des Krimi-Papstes Thomas Wörtche. Der Suhrkamp-Herausgeber und Kriminalromanexperte mistet aus. Es geht ausgesprochen nerdig zu. Es gibt Kaffee. Auf dem Tisch liegt der Entwurf eines Stammbaums der Kriminalliteratur, an dem der 65-Jährige gerade bastelt.

WELT: Die berühmte Umberto-Eco-Frage, ob Sie das gelesen haben, spar ich mir. Aber aus reinem Eigeninteresse: Wie sortieren Sie denn Ihre Bücher, und was fliegt jetzt raus?

Thomas Wörtche: Sortiert wird alphabetisch. Es gibt aber auch noch eine Crime-freie Zone, da ist das anders. Vieles von dem geht jetzt weg, von dem ich mal dachte, es sei oder es würde noch mal wichtig.

WELT: Haben Sie denn schon mal so richtig danebengelegen?

Wörtche: Ich hatte das unglaubliche Pech, als Herausgeber an das allererste Buch von Deon Meyer zu geraten. Da hab ich die Finger von gelassen. Das war so grauenhaft – Meyer gibt mir heute sogar recht, er war ganz erschrocken, dass ich das kenne. Kein Programmmacher ist unschuldig, so ein Verbrechen des Verkennens begangen zu haben. Ich habe mich auch lange schwergetan mit Raymond Chandler. Den mag ich, glaube ich, immer noch nicht. Ich kann inzwischen natürlich einsehen, dass das ein ganz Großer ist. Aber am Anfang hielt ich den für einen englischen Romantiker, der sich verlaufen hat. Und dann kam Hammett, und da war Chandler sowieso verloren. Hammett oder Chandler, das ist die berühmte Stones-oder-Beatles-Frage für Kriminalromanisten.

WELT: Was war denn Ihre Einstiegsdroge. Edgar Wallace?

Wörtche: Knapp daneben. Ich hatte lange mit Kriminalromanen nichts am Hut. Hin und wieder ein bisschen Agatha Christie gelesen. Das war für mich damals schon intellektuell eine Zumutung. Viel Joyce und Proust war davor. Die Surrealisten. Und dann kam die deutsche Innerlichkeitsliteratur der Siebziger. Davor bin ich dann geflohen. In die Science-Fiction, das war damals ja New Wave, Philip K. Dick, J. G. Ballard. Die eigentliche Einstiegsdroge in den Kriminalroman war dann Ross Thomas.

WELT: Nimmt Sie denn das Morden mit, das da ständig auf Ihrem Schreibtisch stattfindet? Träumen Sie davon?

Wörtche: Ich bin berüchtigt für meinen kalten Blick auf Texte. Texte sind Artefakte. Die machen nichts mit mir. Der Kriminalroman ist ein Wahrnehmungsraster zu unserer Welt. Eins unter anderen. Die Wirkung ist eher subkutan. Man geht ein bisschen anders durch die Gegenwart und hört und sieht, was man sonst vielleicht nicht sehen würde, wenn man das alles nicht gelesen hätte.

WELT: Schieben Sie zwischen die Lektüre von Schlachteplattenbüchern einen Lyrikband ein zur Erholung?

Wörtche: Da lese ich Sachbücher. Schlachteplatten lassen mich sowieso eher kalt.

WELT: Von was reden wir eigentlich? Sie haben mal „Grimmi“ und „Krimi“ unterschieden.

Wörtche: „Grimmi“, das ist so dieses Zeug, was nur aussieht wie ein Kriminalroman. Vorabendserien, Friesland-Fälle. „Krimi“ mag ich als Bezeichnung aber auch nicht. Ein Kriminalroman wird aus einem „Krimi“, wenn er ästhetisch, intellektuell organisiert ist, wenn er ein Erkenntnis-Surplus hat. Ich bin da wenig dogmatisch. Er muss etwas haben, was andere Bücher nicht haben.

WELT: Muss jemand sterben?

Wörtche: Nicht zwangsläufig. Ein Verbrechen müsste aber dominant sein und eine irgendwie geartete Aufarbeitung, nicht zwangsläufig eine Aufklärung.

WELT: Mögen Sie – jetzt fahren ja gerade viele in kriminalliterarisch hochbelastete Gegenden in die Ferien – eigentlich Regionalkrimis?

Anzeige

Wörtche: An sich ist Regionalität nichts Böses. Irgendwo muss ein Roman ja spielen. Es gibt in Europa ganz grandiose Sachen, die französischen Provinzkrimis von Manchette bis Magnon zum Beispiel. Was bei uns aber als Regio-Krimi vermarktet wird, ist halt – das ganze Production-Design zeigt das meistens schon – Tourismus. Man schaut sich die Landkarte an und die Touristenströme und schaut, wo wird noch nicht gemordet. Schlimmer ist, was ich zweite Besetzung nenne. Dass die deutschen Autoren überall da einmarschieren, wo wir schon mal waren, also Frankreich, Italien, Griechenland, Kroatien. Authentische Sachen werden deswegen kaum mehr verkauft. Jean-Luc Bannalec, zum Beispiel, hat einen ziemlichen Flurschaden angerichtet. Kommt dann ein originaler französischer Regionalkrimi, heißt es: Beim Bannalec ist es viel schöner in der Bretagne. Das ist schwierig. Die Franzosen sind darüber schon ziemlich stinkig.

WELT: Historische Krimis?

Wörtche: Himmel. Böse Fallen. Ich hatte mal Schamanenkrimis auf dem Schreibtisch, da fragt dann irgendwann der Schamane: „Um wie viel Uhr?“ Ich mag auch Mittelalter- oder Antikenkrimis, in denen „In fünf Minuten greifen wir an“ gesagt wird. Ich wundere mich auch über die Chuzpe all dieser Berlin-Krimi-Autoren, gegen die Originale anzuschreiben, gegen die Döblins und Isherwoods. Das hat Philip Kerr angefangen, schon da war es manchmal prekär. Wenn sich die im SS-Hauptquartier mit Vornamen anreden – „Hey, Günther“ oder so. Gruselig. Ich halt so was sehr schlecht aus.

WELT: Nun kapern immer mehr Hardcore-Literaten das Krimi-Genre, nutzen es als Narrativ. Juli Zeh zum Beispiel oder Sibylle Lewitscharoff. Früher Martin Walser.

Wörtche: Irgendjemand hat ihnen erzählt, dass man damit richtig Kohle machen kann. Was natürlich Quatsch ist. Und so unterschätzen sie das Genre wie die Amateure. Lesen ein bisschen was, von dem man ihnen gesagt hat, dass sie das lesen sollen, und dann denken sie, das können wir auch. Mit Georg Klein, der ja auch behauptet hat, er habe den Kriminalroman dekonstruiert, hab ich mal diskutiert. Das fand ich ja süß. Von Charyn…

WELT: … dem Kriminalroman-Chefdekonstruktivisten…

Wörtche: … hat er nie gehört. War schon peinlich. Um einen Kanon zu vernichten, muss man den Kanon kennen.

WELT: Juckt es Sie nicht selbst, einen Krimi zu schreiben?

Anzeige

Wörtche: Gar nicht. Das mögen die Schriftsteller, glaube ich, auch an mir. Verhinderte Autoren sind für praktizierende Autoren die Pest. Ich weiß viel zu viel. Das steht im Weg. Fiktionale Sätze zu schreiben bereitet mir ganz große Probleme. Essays, Nachworte – geht alles. Aber über die Frage, ob es besser heißt „Mach ’s Fenster zu“ oder „Schließ das Fenster“ könnte ich tagelang verzweifeln.

WELT: Was ist denn das nächste große Ding im Kriminalroman?

Wörtche: Im Moment haben wir eine Art Innovationsdelle. Es gibt ein paar Autoren wie Sara Gran, die den Kriminalroman neu zu denken versuchen. Das braucht aber noch Zeit, bis es sich durchgesetzt hat. Der Rest, gerade auch die Amerikaner, macht zurzeit business as usual.

WELT: Ist das eine Generationsfrage?

Wörtche: Ich warte in der Tat auf die jungen Wilden. Von denen gibt es gegenwärtig ein paar im Ausland. Candice Fox zum Beispiel. Bei uns sehe ich da überhaupt niemand.

WELT: Woran liegt das, werden die nicht gefördert?

Wörtche: Die sind einfach nicht da. Vielleicht braucht man auch eine gewisse Erfahrung. Ein bisschen Leben schadet fürs Schreiben ja nie. Abitur, Studium, zwei Gastsemester in Südkorea und China, dann ans Literaturinstitut und anschließend den großen Roman, das funktioniert ja nicht. Möglicherweise ist 40 das Maturitätsalter.

WELT: Was heißt denn „neu denken“ im Kriminalroman?

Wörtche: Wirklich an die Erzählkonventionen herangehen, neu würfeln, wie es früher Metaautoren wie Pennac oder Charyn oder Chester Himes gemacht haben – Strukturen zerschneiden, multiperspektivisch, polyfon erzählen. Sara Gran macht das sehr geschickt und Candice Fox auch. Die wissen, dass man die Konventionen nicht loskriegt, es gibt halt keine Originalgenies. Dass man aber zumindest versuchen kann, trotzdem fun and frolic zu sein.

WELT: Alles weiblich, was für Sie interessant ist. Wie kommt das denn?

Wörtche: Ist so im Moment.

WELT: Kein Grund also für die Einführung einer Frauenquote in Verlagsprogrammen?

Wörtche: Wozu denn? Es gibt ja so Standardargumente für eine Quote. Frauen bekämen die schlechteren Cover, zum Beispiel. Bitte? Wir geben doch nicht Geld aus für Manuskripte und verpacken sie anschließend absichtlich hässlich. Kriminalromane von Frauen werden weniger häufig rezensiert? Das mag sein. Frauen haben es schwerer, in Verlage zu kommen? Auf keinen Fall. Frauen bekommen geringere Vorschüsse? Stimmt nicht, bei uns sicher nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer sagt, das Buch ist gut, aber weil’s von einer Frau ist, produzier ich’s nicht. So viel guter Stoff kommt einem nicht unter, dass man es sich leisten könnte, aus irgendeiner Ranküne heraus etwas nicht zu machen.

WELT: Sollte es – auch diese Forderung gibt es immer wieder – in Kriminalromanen keine Gewalt mehr gegen Frauen geben.

Wörtche: Warum das denn? Es gibt sie doch, die Gewalt gegen Frauen. Das ist betrüblich und beklagenswert. Aber ausgerechnet einem Genre, das sich mehr als die sich gern selbst bespiegelnde Hardcorebelletristik um die Spiegelung von Gesellschaft kümmert, kann man doch nicht verbieten, genau das zu tun. In Südamerika zum Beispiel sind Feminicide ein echtes Problem. Über was sollte Mercedes Rosende denn schreiben, wenn fiktive Gewalt gegen Frauen verboten würde?

WELT: Sie haben mal vom angehenden Ende der Verwertungskurve des Kriminalromans orakelt. Das war vor zehn Jahren.

Wörtche: So etwas würde ich heute nicht mehr sagen. Ich dachte auch mal, irgendwann müsste der Serienkiller out sein. Nicht die Rede davon. Skandinavien ist ein bisschen vorbei, weil wirklich in jedem Fjord inzwischen eine Leiche liegt. Literarisch.

WELT: Wie kommt es eigentlich, das ausgerechnet in Ländern mit ganz niedriger Kriminalitätsrate der Kriminalroman boomt? In Island zum Beispiel…

Wörtche: 350.000 Einwohner, weniger als Charlottenburg-Wilmersdorf, aber 100 aktive Kriminalschriftsteller. In Brasilien…

WELT: Patricia Melo hat mal von 680.000 Morden im Jahr erzählt.

Wörtche: Da ist denen die Gewalt zu nah. Die brauchen das nicht noch literarisch. Bei uns hat die Krimi-Fixiertheit…

WELT: Gut 30 Prozent des Buchmarktumsatzes stammen vom Mord-und-Totschlag, es werden im Fernsehen jeden Abend mehr Menschen fiktiv umgebracht als in Island tatsächlich in hundert Jahren.

Wörtche: Das hat was mit Angstlust zu tun, mit Flucht. Man ahnt, dass da draußen nicht alles in Ordnung ist, je monströser das ist, also literarisch, desto weiter ist das dann weg. Deswegen gibt es in Deutschland erstaunlich wenige Autoren, die sich wirklich mit der Realität auseinandersetzen. Also der gesellschaftlichen. Der deutsche Politthriller, zum Beispiel, kommt erst ganz allmählich.

WELT: Schlachteplatten mögen Sie nicht. Welche dunklen literarischen Vorlieben hat der dunkle Lord der deutschen Literatur?

Wörtche: Seeschlachten.

WELT: Bitte?

Wörtche: Patrick O’Brians Aubrey/Maturin-Romane. Ich kann mich unglaublich an Fregatten des 18./19. Jahrhunderts erfreuen.

WELT: Sie kommen aus Mannheim!

Wörtche: Und? Fregattenkapitän im 18. Jahrhundert wäre genau mein Job. Ich hab einen Segelschein und bin Stunden und Tage auf Nelsons „Victory“ unterwegs, wenn ich in England bin.

WELT: Da passt die Einsame-Insel-Frage. Was wären denn die drei Bücher, ohne die es nicht ginge, wenn die Fregatte von Kapitän Wörtche in der Südsee untergegangen ist?

Wörtche: Rabelais, „Ulysses“. Und Dashiel Hammetts „Red Harvest“.

WELT: Immerhin. Ein Krimi.

Wörtche: Das ist Stand heute!